秋は段々と涼しくなり、紅葉や秋雨、仲秋の名月などの自然現象を詠む俳句が多くなります。

旧暦と新暦のズレにより、体感はまだ夏であるため季節を間違いやすい季語もありますが、涼しさや味覚、行事などさまざまな季語で表せる時期です。

柿くへば

鐘が鳴るなり

法隆寺 正岡子規 pic.twitter.com/r3JHyEKo6B

— 桃花 笑子 (@nanohanasakiko) September 22, 2014

名月や 池をめぐりて 夜もすがら

松尾 芭蕉 pic.twitter.com/jUorwOBbit

— のりちゃん (@norimasa211) November 30, 2013

今回は、「秋の季語」を含む有名俳句40選を紹介していきます。

俳句には、季節を表す「季語」を入れて詠むという決まりがあります。

秋の季語は、旧暦で7月から9月、新暦でいう8月から10月頃のものを指します。

秋の季語には、次のようなものが挙げられます。

【秋の季語】

秋・夜長・露・月・霧・枝豆・イワシ・鮭・鹿・虫・渡り鳥・稲・芋・菊・芒(すすき)・梨・残暑・立秋・天の川・踊り・七夕・盂蘭盆会・ヘチマ・キリギリス・鈴虫・朝顔・桔梗・撫子・萩・桃・トウガラシ・仲秋・名月・野分・十六夜・葡萄・秋深し・朝寒・稲刈り・重陽・秋刀魚・雁・柿・紅葉・曼珠沙華・林檎・秋雨

秋のおすすめ有名俳句【前編 20句】

【NO.1】松尾芭蕉

『 荒海や 佐渡に横たふ 天の川 』

季語:天の川(秋)

意味:荒れた日本海だなぁ。眼前に見える佐渡ヶ島の上に天の川が横たわっている。

【NO.2】松尾芭蕉

『 秋深き 隣は何を する人ぞ 』

季語:秋深き(秋)

意味:秋も深まってきた。隣は何をしている人だろう。

【NO.3】松尾芭蕉

『 菊の香や 奈良には古き 仏たち 』

季語:菊(秋)

意味:菊の香りがするなぁ。奈良には古い時代の仏像がたくさんあることだ。

【NO.4】松尾芭蕉

『 文月や 六日も常の 夜には似ず 』

季語:文月(秋)

意味:文月だなぁ。七夕前日である6日はいつもの夜とは少し違う様子だ。

文月六日とは7月6日のことで、七夕である7月7日の前日の夜を表しています。当時からさまざまな行事が行われていたため、前日の夜はいろいろいな準備で慌ただしかったことでしょう。

【NO.5】松尾芭蕉

『 名月や 池をめぐりて 夜もすがら 』

季語:名月(秋)

意味:名月が出ているなぁ。池をめぐって風景を楽しんでいるうちに夜も更けてしまった。

【NO.6】与謝蕪村

『 うつくしや 野分のあとの とうがらし 』

季語:とうがらし(秋)

意味:なんと美しいことか。台風一過の青空の下に散らばる唐辛子の赤色は。

【NO.7】与謝蕪村

『 四五人に 月落ちかかる をどりかな 』

季語:をどり(秋)

意味:4、5人の男女に月の光が落ちてかかっている盆踊りの夜だなぁ。

【NO.8】与謝蕪村

『 朝がほや 一輪深き 淵の色 』

季語:朝がほ(秋)

意味:朝顔が咲いているなぁ。そのうちの一輪の朝顔がとても深い淵の色をしている。

【NO.9】与謝蕪村

『 子狐の かくれ貌なる 野菊哉 』

季語:野菊(秋)

意味:子狐たちがかくれんぼをしている野菊の広がる野原であることだ。

【NO.10】与謝蕪村

『 山は暮れて 野は黄昏の 芒かな 』

季語:芒(秋)

意味:山に日が落ちていき、野原には黄昏の光を受けて光るススキが揺れているなぁ。

【NO.11】小林一茶

『 名月を 取ってくれろと 泣く子かな 』

季語:名月(秋)

意味:あのお月様を取ってちょうだいよと泣く子がいるよ。

【NO.12】小林一茶

『 うつくしや 障子の穴の 天の川 』

季語:天の川(秋)

意味:なんと美しいことか。障子の穴から見えるあの天の川は。

【NO.13】小林一茶

『 露の世は 露の世ながら さりながら 』

季語:露(秋)

意味:この世は露のようなに儚く消えてしまう世であるとわかっていながら、それでもあきらめきれず生きていく世であるよ。

【NO.14】小林一茶

『 ほろほろと むかご落ちけり 秋の雨 』

季語:秋の雨(秋)

意味:ほろほろとムカゴが落ちていく秋の雨の日だ。

【NO.15】小林一茶

『 散る芒 寒くなるのが 目に見ゆる 』

季語:芒(秋)

意味:散っていくススキを見ていると、冬が近づいて寒くなっていくのが目に見えるようだ。

【NO.16】松尾芭蕉

『 早稲の香や 分け入る右は 有磯海 』

季語:早稲(秋)

意味:早く実る稲の香りがする。草を分けて進んだ右側には有磯海が広がっている。

【NO.17】松尾芭蕉

『 あかあかと 日はつれなくも 秋の風 』

季語:秋の風(秋)

意味:あかあかと照らす太陽はつれなくとも、吹いてくる風は秋の風だ。

【NO.18】与謝蕪村

『 鳥羽殿へ 五六騎いそぐ 野分かな 』

季語:野分(秋)

意味:鳥羽殿に向かって五、六騎の武士たちが急いで駆けていく、この野分の強風の中だ。

【NO.19】小林一茶

『 秋風や むしりたがりし 赤い花 』

季語:秋風(秋)

意味:秋の風が吹いているなぁ。我が子も秋に咲く赤い花をよくむしりたがったものだ。

【NO.20】宝井其角

『 名月や 畳の上に 松の影 』

季語:名月(秋)

意味:名月が出ているなぁ。畳の上には月の光で松の影が落ちている。

秋のおすすめ有名俳句【後編 20句】

【NO.1】正岡子規

『 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺 』

季語:柿(秋)

意味:柿を食べていると、昔の人も聞いた鐘がなる法隆寺だ。

【NO.2】正岡子規

『 枝豆や 三寸飛んで 口に入る 』

季語:枝豆(秋)

意味:枝豆を食べていると、三寸ほど飛んで口に入ったことだ。

【NO.3】正岡子規

『 砂の如き 雲流れゆく 朝の秋 』

季語:朝の秋(秋)

意味:砂のように薄い雲が流れていく清々しい秋の朝だ。

【NO.4】正岡子規

『 赤蜻蛉 筑波に雲も なかりけり 』

季語:赤蜻蛉(秋)

意味:赤とんぼが飛んでいる。そんな筑波の山は、雲ひとつない快晴である。

【NO.5】正岡子規

『 をとといの へちまの水も 取らざりき 』

季語:へちま(秋)

意味:一昨日の十五夜のヘチマの水も取らないままになってしまった。

【NO.6】高浜虚子

『 桐一葉 日当りながら 落ちにけり 』

季語:桐一葉(秋)

意味:桐の葉が1枚、日に当たりながら落ちてきて秋が来たのを実感したことだ。

【NO.7】高浜虚子

『 もの置けば そこに生まれぬ 秋の蔭 』

季語:秋の蔭(秋)

意味:物を置けば、そこに生まれる秋の気配を感じる物陰だ。

【NO.8】高浜虚子

『 秋空を 二つに断てり 椎大樹 』

季語:秋空(秋)

意味:秋の空を二つに断つような椎の大樹が立っている。

【NO.9】高浜虚子

『 秋雨や 身をちぢめたる 傘の下 』

季語:秋雨(秋)

意味:秋雨が降っているなぁ。傘の下に身を縮めるようにして歩いていく。

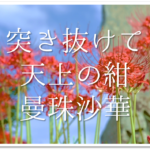

【NO.10】山口誓子

『 突き抜けて 天上の紺 曼珠沙華 』

季語:曼珠沙華(秋)

意味:突き抜けるように高く青い秋の空だ。そんな天上の紺色の下に、赤い曼珠沙華が咲いている。

深い青色と鮮やかな赤色を対比させた句です。曼珠沙華は彼岸花とも呼ばれて不吉なものとされることもありますが、この句では鮮やかな赤色の生命力あふれる花として表現されています。

【NO.11】上島鬼貫

『 行水の 捨てどころなし 虫の声 』

季語:虫の声(秋)

意味:行水に使った水を捨てるところがないくらいあちこちから虫の声がする。

【NO.12】加藤楸邨

『 秋刀魚焼く 匂の底へ 日は落ちぬ 』

季語:秋刀魚(秋)

意味:七輪で秋刀魚を焼いている。煙と匂いが立ち込める場所に落ちてくるように夕日が沈んでいく。

【NO.13】中村草田男

『 秋の航 一大紺 円盤の中 』

季語:秋(秋)

意味:秋の海を渡っている。周りは見渡す限り紺色で、大きな円盤の中にいるようだ。

航海中の海の様子と、その中にぽつんと浮かんでいる自身を詠んだ句です。作者の句は客観的に、写生するように描写されるため、俳句を詠むとどのような風景か浮かんできます。

【NO.14】秋元不死男

『 鳥わたる こきこきこきと 缶切れば 』

季語:鳥わたる(秋)

意味:こきこきこきと音を立てながら缶切りで缶詰を開けていると、渡り鳥が飛来してきていた。

擬音語を使用して、今まさに缶詰を開けている最中に外を見て渡り鳥を見つけた、という構成になっています。この句は終戦直後に詠まれた句で、缶詰もようやく手に入れた食料だったと後に作者は語っています。

【NO.15】橋本多佳子

『 星空へ 店より林檎 あふれをり 』

季語:林檎(秋)

意味:秋の美しい星空に向かって、リンゴが店の棚からあふれるように積まれている。

【NO.16】飯田蛇笏

『 くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり 』

季語:秋(秋)

意味:しまい忘れたのだろうか、くろがねで出来た風鈴が秋の風に揺らされて鳴っている。

【NO.17】加藤楸邨

『 鰯雲 人に告ぐべき ことならず 』

季語:鰯雲(秋)

意味:いわし雲が出ている。これは人に告げてはいけない私の心中なのだ。

【NO.18】三橋鷹女

『 この樹登らば 鬼女となるべし 夕紅葉 』

季語:紅葉(秋)

意味:この見事な紅葉の樹を登ったならば、鬼女として名高い「紅葉」になってしまいそうだ。

この句は実際の紅葉と「鬼女紅葉」という伝説を掛けた一句です。見事な紅葉に、名前の同じ伝説の鬼女に自分もなってしまいそうなほど圧倒されると詠んでいます。

【NO.19】池田澄子

『 よし分かった 君はつくつく法師である 』

季語:つくつく法師(秋)

意味: よし分かった。君はツクツクホウシのようである。

ツクツクホウシは何度も同じ調子の鳴き声をあげます。この句では同じことを繰り返す相手にうんざりとしている様子をツクツクホウシに例えた一句です。

【NO.20】坪内稔典

『 がんばるわ なんて言うなよ 草の花 』

季語:草の花(秋)

意味:頑張るわなんて言わないでくれよ、野に咲く草の花よ。

以上、「秋の季語」を含む有名俳句40選でした!

七夕やお盆など、現在の感覚では夏に含まれる季語に注意する必要がありますが、暑さから解放されて涼しくなってくる秋の季語を使って一句詠んでみてはいかがでしょうか。