五・七・五の十七音に四季を織り込み、心情や風景を表現する「俳句」。

そのなかでも、松尾芭蕉の書いた「おくのほそ道」の俳句は有名です。国語の授業でおなじみの方も多いかもしれません。

昭和16年の時代の国語の教科書を買った!すごい、昔の人はこれで勉強していたんだ、

なんとも不思議な感覚。

さっそく「奥の細道」から📖 pic.twitter.com/MPgs84edQo— 青木 優里佳 (@aokiyurika) January 25, 2018

本記事では、「おくのほそ道」の内容や時代背景・詠まれた句などについて徹底解説していきます。

目次

奥の細道とは?内容を簡単にわかりやすく解説!

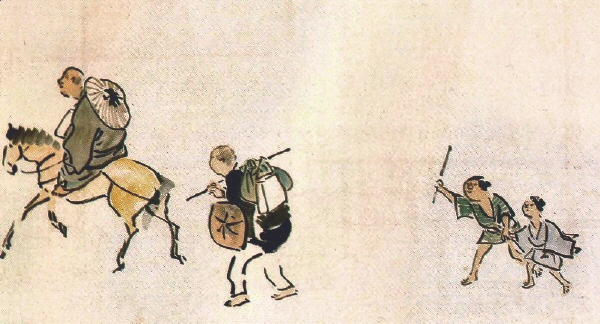

(松尾芭蕉と河合曾良 出典:Wikipedia)

「おくのほそ道」とは、松尾芭蕉が46歳の時に弟子の河合曾良と江戸を出発して、東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った旅を記した紀行文です。

内容を簡単に言うと、たくさんの名所旧跡を巡り、その場所で詠んだ俳句とその地域の感想をあわせて記したものが「おくのほそ道」です。

この旅は、およそ155日間、2400㎞の道のりでした。

「おくのほそ道」というタイトルの意味は、東北への細い旅の道という意味です。

奥は東北地方、つまりみちのくをさします。細道は文字どおり細い・心細い・たよりにならないような道ということです。

松尾芭蕉の旅の目的は、2つありました。

1つは、俳句を詠むこと、もう1つは、松島や平泉、象潟(きさかた)など、和歌に出てくる名所旧跡を巡ることでした。

芭蕉は、歌を詠みながら旅をした能因法師や西行法師にとても強いあこがれを持っていました。

能因法師は、平安時代中期に活躍した歌人で、陸奥国を旅したと言われています。多くの東北の歌枕を歌に詠んでおり、芭蕉にとっては西行法師と並ぶ東北地方への旅の先駆者です。

(能因法師 出典:Wikipedia)

西行法師は、平安時代末期から鎌倉時代のはじめの僧侶、また歌人でもあった人物です。

彼は地方を旅し、たくさんの和歌を詠んでいます。東北地方へ二度旅をして、奥州藤原氏の藤原秀衡にも面会しています。そんな西行法師のように旅をしたいという思いを実現させたのが『おくのほそ道』の旅でした。

(西行像 出典:Wikipedia)

芭蕉は、ただ旅をして俳句を作っていただけではありません。

旅のなかで様々な人に出会い、泊まった土地に俳人がいると句会をして、一緒に俳句を作ったり、俳句の話や江戸の様子を伝えたりもしていました。

奥の細道がまとめられた当時の時代背景

江戸時代はじめ、俳句の価値は和歌に比べて劣っていました。

芭蕉は、俳句を和歌と同じくらいの価値までに高め、蕉風という呼ばれる芭蕉一門の句風(句のおもむき)として確立させていきました。

「さび」を重んじた蕉風の第一人者として、師匠としても多くの弟子を持ち生活には困っていませんでした。

そんな芭蕉でしたが、40歳を過ぎてから贅沢をせず、あえて草庵に住み、快適でない旅に出かけていくことを積極的に行っていました。

それは、俳句のために心をとぎすませ、命をかけていたといっても過言ではありません。

「おくのほそ道」の完成は1694年。1689年に旅に出てから五年後のことです。

芭蕉は、直しに直しをかさねて亡くなる半年前に「おくのほそ道」を完成させました。

三重県伊賀市に帰郷した際に、兄の半左衛門に預け、芭蕉の死後、兄はその遺言に従って弟子の向井去来に譲ります。

去来により「おくのほそ道」は出版され世の中へと広まっていきました。

奥の細道のルートと有名俳句

江戸を出発して大垣まで、「おくのほそ道」には62句の俳句が収められています。

その中から、ルートごとに有名俳句をご紹介していきます。

【旅立ちの句】

ゆく春や 鳥啼き魚の 目は泪

(読み方:ゆくはるや とりなき うおのめはなみだ)

季語:ゆく春(春)

意味:春が過ぎ去っていく。鳥が鳴き、魚の目に涙が浮かぶようにみなが別れを惜しんでいる。

【日光での句】

あらたふと 青葉若葉の 日の光

(読み方:あらとうと あおばわかばの ひのひかり)

季語:青葉若葉(夏)

意味:ああ、尊いことだ。日光では、新緑の若葉に日が照り映えて誠に美しい。

【殺生石・遊行柳での句】

野を横に 馬牽むけよ ほととぎす

(読み方:のをよこに うまひきむけよ ほととぎす)

季語:ほととぎす(夏)

意味:広い野原を通りすぎるとき、ほととぎすが美しい声で鳴いた。さあ、馬の轡を取ってこの広野に向けさせよう。

【白河の関での句】

卯の花を かざしに関の 晴着かな 曾良

(読み方:うのはなを かざしにせきの はれぎかな)

季語:卯の花(夏)

意味:卯の花を髪に飾るかざしにして、白河の関を通る晴れ着としよう。

【宮城野での句】

あやめ草 足に結ばん 草鞋の緒

(読み方:あやめぐさ あしにむすばん わらじのお)

季語:あやめ草(夏)

意味:贈られた草履の緒にあやめを結んで、この旅の健脚と無事を祈ろう。

【松島での句】

松島や 鶴に身をかれ ほととぎす 曾良

(読み方:まつしまや つるにみをかれ ほととぎす)

季語:ほととぎす(夏)

意味:松島はすばらしい景色だなぁ。美しい声で鳴くほととぎすだが、この松島には鶴の美しい姿の方がふさわしいだろう。

【平泉での句】

夏草や 兵どもが 夢の跡

(読み方:なつくさや つわものどもが ゆめのあと)

季語:夏草(夏)

意味:今はただ夏草が風になびいていて、かつてここで戦った兵士の夢の跡になっている。

【立石寺での句】

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

(読み方:しずかさや いわにしみいる せみのこえ)

季語:蝉(夏)

意味:静かだなぁ。この山寺のある山の中では、蝉の声だけが岩にしみ入るように聞こえて来る。

【最上川での句】

五月雨を あつめて早し 最上川

(読み方:さみだれを あつめてはやし もがみがわ)

季語:五月雨(夏)

意味:五月雨を集めて、早い流れになっている最上川だ。

【象潟での句】

象潟や 雨に西施が ねぶの花

(読み方:きさがたや あめにせいしが ねぶのはな)

季語:ねぶの花(夏)

意味:象潟の風景を見ている。雨に打たれたねぶの花がまるでうなだれた西施のように美しい。

汐越や 鶴はぎぬれて 海凉し

(読み方:しおこしや つるはぎぬれて うみすずし)

季語:涼し(夏)

意味:象潟の水が海に混じる汐越に潮が満ちて来て、舞い降りた鶴が脛まで濡らしている。見ていると涼しさを覚えることだ。

【越後路での句】

文月や 六日も常の 夜には似ず

(読み方:ふみづきや むいかもつねの よにはにず)

季語:文月(秋)

意味:明日は七夕の夜である。今日はその一日前の夜でどこかいつもと違う雰囲気をまとっている。

荒海や 佐渡によこたふ 天の河

(読み方:あらうみや さどによこたう あまのがわ)

季語:天の河

意味:海が荒れているなぁ。ほのかに佐渡島の島影も見え、その上には天の川が美しく輝いている。

【金沢での句】

あかあかと 日はつれなくも あきの風

(読み方:あかあかと ひはつれなくも あきのかぜ)

季語:あきの風(秋)

意味:夕日がまだ夏のように赤々と沈もうとしている。けれど吹いてくる風はもう秋の風だ。

【山中での句】

ゆきゆきて たふれ伏すとも 萩の原 曾良

(読み方:ゆきゆきて たおれふすとも はぎのはら)

季語:萩(秋)

意味:別れて行く事になったからには、たとえ途中で萩の原に倒れようとも悔いはない。

【敦賀での句】

月清し 遊行のもてる 砂の上

(読み方:つききよし ゆぎょうのもてる すなのうえ)

季語:月(秋)

意味:遊行上人が運んだという砂の上を、月の光が清らかに照らしている。

名月や 北国日より 定めなき

(読み方:めいげつや ほっこくびより さだめなき)

季語:名月(秋)

意味:名月を見られると思っていたが、北国の空の気まぐれな事よ。

【大垣での句】

蛤の ふたみにわかれ ゆく秋ぞ

(読み方:はまぐりの ふたみにわかれ ゆくあきぞ)

季語:ゆく秋(秋)

意味:ハマグリの身がふたみに別れるように、行く秋を惜しみながら私も二見浦へ向かおう。

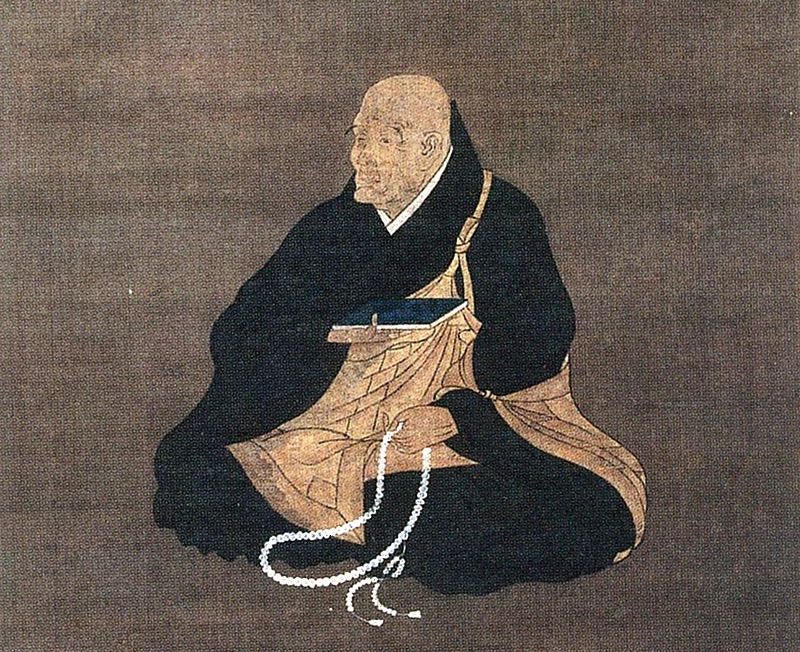

奥の細道の作者・松尾芭蕉について

(松尾芭蕉 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は生保元年(1644年) 三重県、伊賀上野に松尾与左衛門の次男として生まれました。

松尾家は武士といわれていますが、家格の低い分家筋のため「無足人」の身分は与えられておらず、事実上は「農民」と記されています。

ただ、環境的には、辺鄙な農村ではなく文化的な町に育ったのが後の人生に反映するかのように、少年時代にはすでに俳諧に親しんでいます。

その後、伊賀上野の五千石の侍、藤堂新七郎家に料理人として就職すると、29歳で江戸に出るまで俳諧の修業を続けながら働きます。

寛永12年(1672)、「貝おほひ」を郷里の天満宮に奉納したあと、俳諧師として身を立てるため江戸に出ると、3年後には宗匠として弟子をとります。生活は、水道工事書記係というアルバイトで維持しました。

延宝8年、日本橋の近くから深川に住まいを移し、それまでの営利的な活動から遠のき、俗世間から離れた蕉風(わび、さび、諸行無常)を確立。俳諧の推進に生涯を賭けます。

清貧を厭わない芭蕉を、門人最古参の豪商、杉風が経済的に支えます。

43歳、俳諧は日常性、平明性に向かい「古池や蛙飛び込む水の音」の名句が生まれます。

そして元禄2年(1689)、46歳の時に、門人・曽良を伴い生涯を賭けた旅「おくのほそ道」へと出発します。

5年後の元禄7年(1694) 、51歳の時に、「おくのほそ道」を完成させました。

しかし、「おくのほそ道」完成のおよそ半年後、旅の途中、大阪御堂筋にて大勢の門人たちに見守られながら生涯を閉じます。

【最後の句】

旅に病んで 夢は枯野を 駆け巡る

(読み方:たびにやんで ゆめはかれのを かけめぐる)

季語:枯野(冬)

意味:旅先で死の床に臥しながらも、見る夢はただ、あの野この野と知らぬ枯野を駆け回る夢だ。

奥の細道の松尾芭蕉の同行の弟子「河合曾良」について

(馬に乗る芭蕉と付き従う曾良 出典:Wikipedia)

「おくのほそ道」で忘れてはいけないのが、松尾芭蕉の弟子「河合曾良(かわいそら)」です。

「おくのほそ道」には曾良が詠んだ句もたくさん収められています。

曾良は、長野県上諏訪の出身です。両親がなくなり伯母の養子となるも、12歳でその養父母も亡くなっています。

その後は、伊勢国桑名郡長島の住職、深泉良成(ふかいずみよしなり)に引き取られ、1668年頃より長島藩主松平康尚(まつだいらやすなお)に仕えていました。江戸に出て神道を学んでおり、1685年頃に芭蕉に入門したとされています。

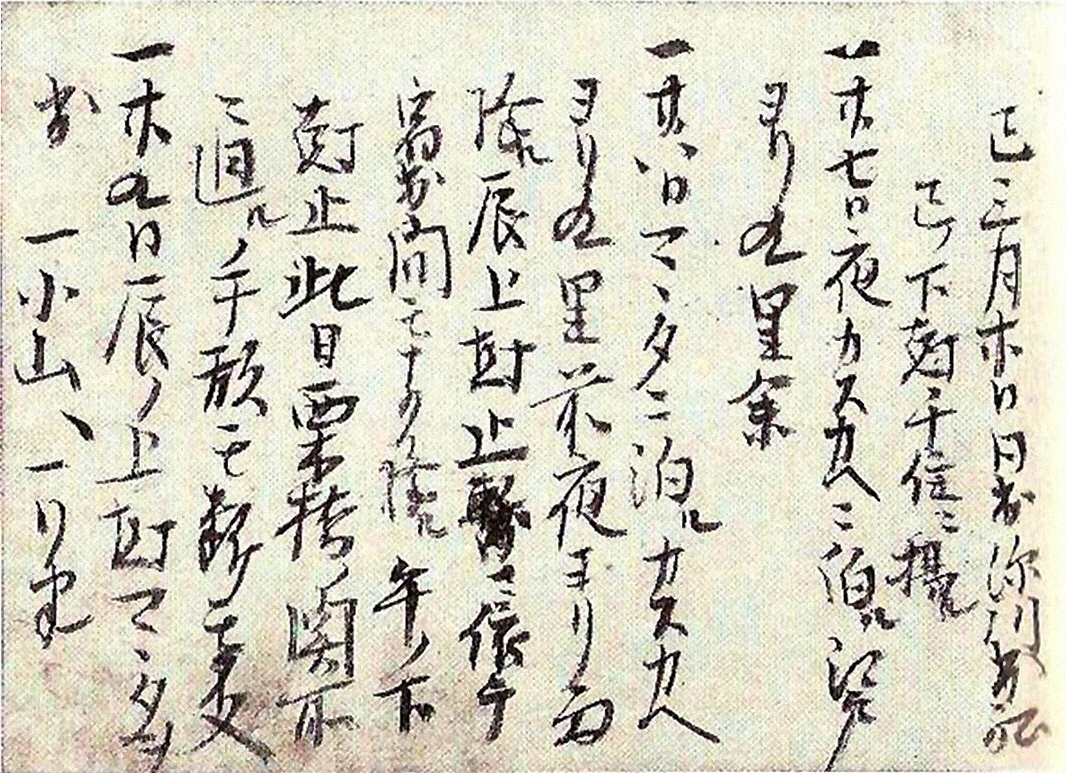

松尾芭蕉の「おくのほそ道」の旅に同行した曾良は「曾良旅日記」という旅のルート、泊まった場所、天気、出会った人などを自筆で書いた記録を残していました。

(曾良旅日記-奥州行脚出立日の記録- 出典:Wikipedia)

ちなみに、この記録がはじめて世に出たのは昭和18年(1943年)7月のことです。

「おくのほそ道」は、実際のルートとは、少し順番を入れ替えて書いています。「おくのほそ道」は記録ではなく、あくまでも紀行文であり、芭蕉の理想の旅をつづったものでした。

そのため、「おくのほそ道」についてわかっていないことが多かったのですが、この記録により、「おくのほそ道」研究は飛躍的に深まっていきました。

曾良は、6代目将軍徳川家宣の命によって九州を巡る旅の途中、壱岐国(長崎県壱岐市)において62歳で亡くなりました。

河合曾良像 pic.twitter.com/8Dreqaex

— bellmyu (@bellmyu) June 14, 2012

さいごに

「おくのほそ道」は、現代語訳の本も多く出ています。

芸能人が足跡をたどる旅番組をしていたり、クイズ番組の問題となったりするなど…、日常でもなにかしら目にする機会があるのではないでしょうか。

芭蕉がどのような旅をしていたのか、一緒に辿ってみるのも素敵ですね。