俳句といえば、「松尾芭蕉」。

学校でも習いますし、誰もが知っている日本を代表する俳人の一人です。

彼の俳風は「蕉風」といわれ、俳句を用いて様々な情景・情感を表現することに成功しました。そして、俳句が芸術となる道筋を確立し、「俳聖」として後世に多くの作品を残しました。

その中でも、最も著名な紀行とされる「おくのほそ道」。今回は「おくのほそ道」の結びの句である「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」をご紹介します。

蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ…芭蕉 pic.twitter.com/qUARx11Blb

— 桑名のハマグリ (@kai_kaimasu) November 16, 2014

本記事では、「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」の季語や意味・詠まれた背景

蛤の ふたみにわかれ 行く秋ぞ

(読み方:はまぐりの ふたみにわかれ ゆくあきぞ)

この句の作者は「松尾芭蕉」です。

この句は5ヶ月余り旅を続け、現在の岐阜県大垣市で詠まれました。

季語

この句の季語は「行く秋」で、季節は「秋(晩秋)」を示します。

そしてもうひとつ、季語が含まれています。それは「蛤」、「春」の季語になります。

このように一句のなかに二つ以上の季語が存在することを「季重なり」といいますが、その季語に強弱がある場合、より強い意味をもつものを季語とします。

この句は、秋から冬への季節の移ろいに、惜別の情や寂しさを重ね合わせ詠まれているため、季語は「行く秋」になります。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「深まり行く秋、ハマグリの殻と身とを二つに引き裂くように、また再び悲し分かれの時が来た」

という意味になります。

芭蕉との再会を心待ちにしていた門人(弟子)達は、彼の無事を心から喜び労いました。

しかし、それも束の間。長旅の疲れも癒えぬまま、二見ケ浦へと向かう芭蕉。この句は芭蕉が出発する際の様子を詠んだ句になります。

この句が詠まれた背景

「おくのほそ道」は、江戸時代前半期の1689年(元禄2年)、松尾芭蕉が門人の河合曾良を伴い、江戸から東北・北陸を回り岐阜の大垣までの道中を、俳句を併せて記した俳諧紀行文です。

そして、「おくのほそ道」終焉の地である大垣で詠まれた句が、今回取り上げた「おくのほそ道」の結句「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」なのです。

この旅の始まり、江戸を出発する際にも「行く春や鳥啼魚の目は泪」と詠まれており、この二句は対を成すといわれています。

「行く春や鳥啼魚の目は泪」の意味は、「春が過ぎ去ろうとしている。我々も旅立つ時が来た。心の内は不安ばかりが過ぎり、鳥の鳴き声は心が泣いているようで、魚の目には涙が浮かんでいるように思えるよ。」と、なっています。

「おくのほそ道」の旅の「始まりと終わり」。

対照的ではありますが、親しい人々に見送られ、別れを惜しみながらも歩を進め、旅を続ける芭蕉の姿や心情が映し出されているようです。

「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」の表現技法

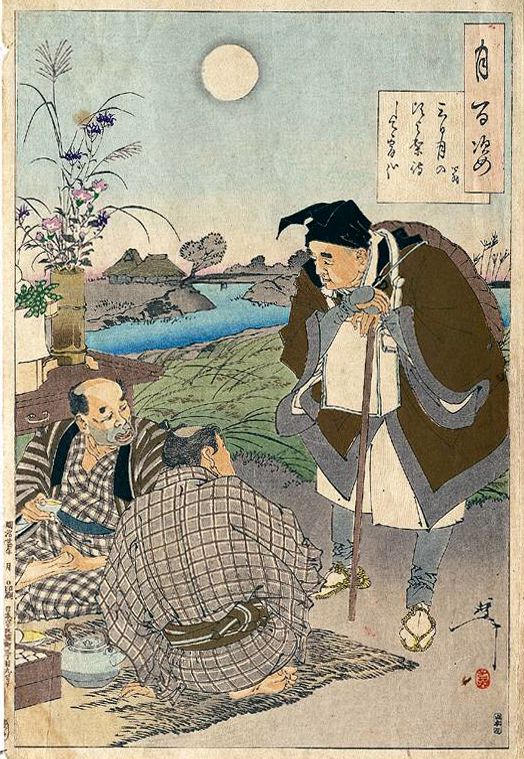

(三日月の頃より待し今宵哉 出典:Wikipedia)

切れ字「ぞ」(句切れなし)

この句の切れ字は、「行く秋ぞ」の「ぞ」になります。

「五・七・五」でみた場合、三句の最後に配置されているため、「句切れなし」の句となります。

こうして、句末に切れ字をもってくることで、この句全体に深みと余韻が広がります。

「行く秋ぞ」とすることで (秋から冬への)時の移ろいや惜別・寂寥などの心情が前面に出た句となっています。

「蛤の」は枕詞

枕詞とは、特定の言葉を組み合わせて修飾する技法のことを言います。

この句においては「蛤の」が「ふたみ(二見)」の枕詞です。

蛤は二見の名産として名高いことを踏まえ、詠まれたのでしょう。

掛詞「ふたみ」と「行く」

掛詞とは、同音の言葉に二つ以上の意味をもたせるようにして使う技法のことです。

この句では、「ふたみ」・「行く」が用いられており、「ふたみ」は「(蛤の)蓋と身」と「二見ケ浦」を掛け、「行く」は「別れ行く」と「行く秋」を掛けています。

そうすることで、主題である「(必ず訪れる)人との別れに抱く惜別の情や寂寥感」を表現しており、詠み手の一貫した思いが伝わってくるようです。

「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」の鑑賞文

【蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ】は、西行(法師)の・・・

「今ぞ知る 二見の浦の 蛤を 貝合とて おほふなりけり」

という和歌を胸に、芭蕉が詠んだとされています。

西行は、芭蕉が「師」と仰ぎ、敬愛した歌人です。

(西行 出典:Wikipedia)

「おくのほそ道」の旅は、西行没後500年を記念する巡礼の意味も含んでいることから、芭蕉の西行への思慕の深さを感じ取ることができます。

また、句中の「行く秋」からは、過ぎゆく秋への惜別の情を抱かせ、滅びゆく秋の寂寥感を感じさせます。さらにはその年の秋に観た風景、感じた思いなどを走馬灯のように脳裏に蘇らせます。

芭蕉はこの句を詠み、伊勢遷宮参拝のため二見ケ浦に旅立ちますが、西行が晩年を過ごしたとされる二見ケ浦で、無事に今回の旅を終えたことを伝えたかったのかもしれません。

平安から鎌倉と、江戸。師弟は異なる時代に生きながら、歌枕を訪ねる旅により、心を通わせることができたのではないでしょうか?

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は、本名「松尾宗房(むねふさ)」。

1644年(正保元年)伊賀国(現 三重県伊賀市)で出生し、1694年(元禄7年)西方を目指した旅の通過点である大坂御堂筋で、病のため50年の生涯を閉じました。

俳諧との出会いは若年の頃に遡ります。12歳で父を亡くした芭蕉は、18歳のとき藤堂良忠の家臣として仕え、主君から俳諧を教わるのです。

藤堂藩は文芸に重きを置く藩風を有し、良忠も俳諧に長けていたため、自然に馴染めたことでしょう。

それから僅か4年後、良忠が25歳という若さで亡くなったことを受け、芭蕉は藤堂家を離れ、追慕の念から俳諧に没頭するようになります。

そして、芭蕉は28歳で江戸に赴き、36歳から深川「芭蕉庵」に隠棲し、独自の俳風「蕉風」を創始します。

以後、漂泊の旅を続けながら、約900にも及ぶ名句や紀行文を残しました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)