「俳句」は、五・七・五の十七音に季節の語や心情を詠みこみます。

自分が目にした景色や感じた思いを、どう表現するか、が俳句の楽しさでもあります。

今回は、有名俳句の一つ「象潟や雨に西施がねぶの花」という句を紹介していきます。

象潟や雨に西施がねぶの花 pic.twitter.com/LLVYBxWags

— kagiyama 自由党 (@jupiter143k) December 1, 2015

本記事では、「象潟や雨に西施がねぶの花」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「象潟や雨に西施がねぶの花」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

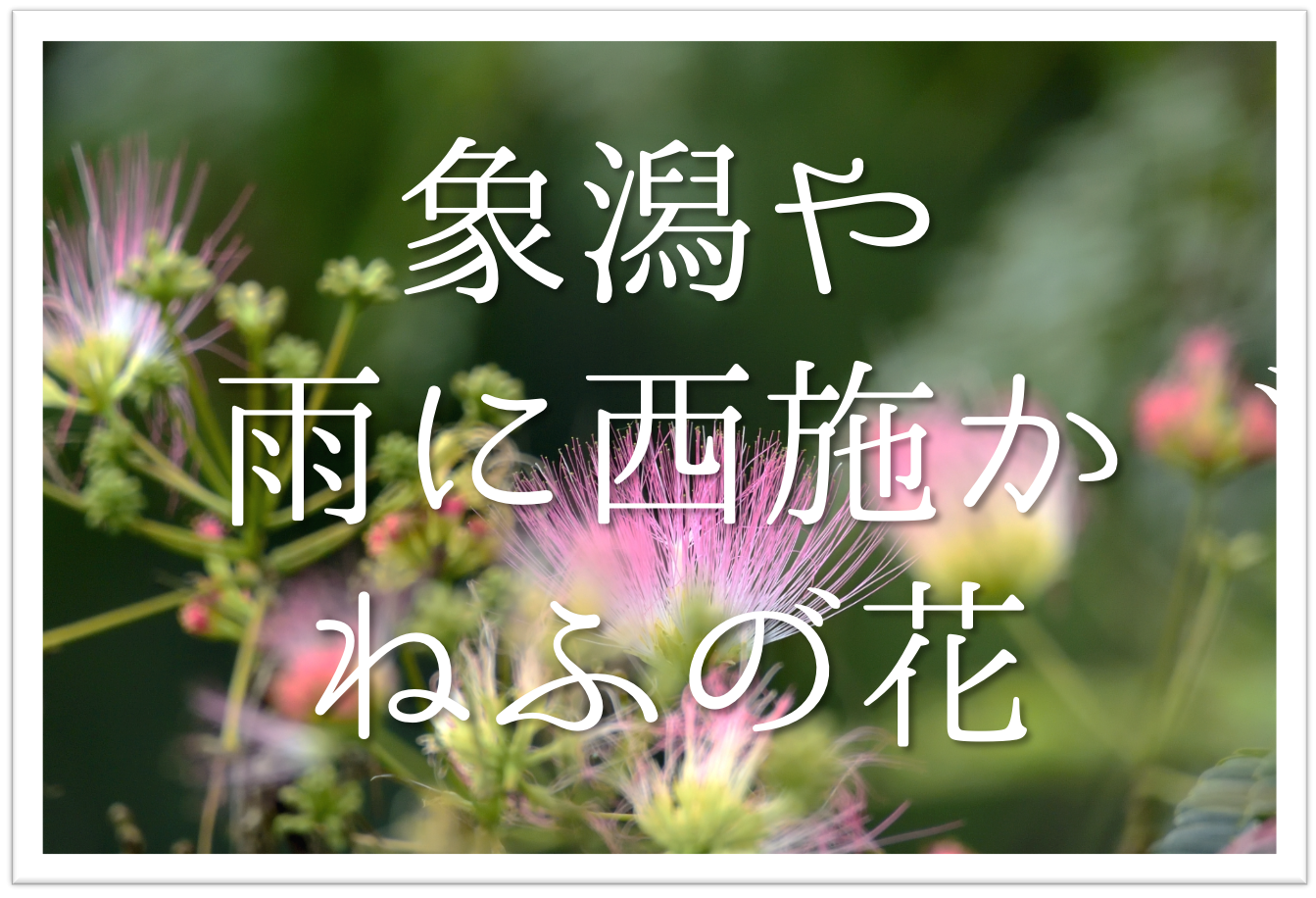

象潟や 雨に西施が ねぶの花

(読み方:きさかたや あめにせいしが ねぶのはな)

この句の作者は、「松尾 芭蕉(まつお ばしょう)」です。

江戸時代のはじめに活躍し、日本史上最高の俳諧師の一人とされています。紀行文『おくのほそ道』の作者としても有名です。

季語

この句の季語は「ねぶの花」、季節は「夏」です。

「合歓(ねむ)の花」といい、マメ科の落葉高木です。日本在来の植物で、本州から沖縄にかけて分布しています。

淡紅色の刷毛のような花を傘状に開きます。夜や雨天時になると、葉を閉じて眠ったようになるため、「眠る(ねぶるともいう)」という語から「ねむの花」という名が付きました。

意味

こちらの句を現代語訳すると…

「象潟に雨が煙っている。岸辺にひらくねぶの花が雨に濡れて、うちしおれる様は、中国の絶世の美女・西施が憂いにまぶたを閉じてうつむいている姿のようで、象潟の風情を象徴しているように見える」

という意味です。

西施とは、中国の春秋時代に越王匂践(こうせん)が戦いに敗れ、呉王夫差(ふさ)に献上した絶世の美女です。

胸の病があり、苦しげに眉をひそめる西施の姿が美しく有名です。

(西施 出典:Wikipedia)

この句が詠まれた背景

この句は、「おくのほそ道」に収められています。

「おくのほそ道」とは、松尾芭蕉と弟子の河合曾良が江戸を出発し、東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った155日間の旅を記した紀行文です。

元禄2年(1689年)6月16日(現在の7月下旬~8月上旬)に、芭蕉はかねてより訪れたかった「象潟(きさかた)」にやってきました。象潟は当時、松島と並び景勝地として有名でした。(後で詳しく解説します)

(象潟 出典:Wikipedia)

象潟は現在の秋田県由利本荘市鳥海山の北西麓にある入江ですが、1804年の地震で湖底が隆起して、現在は陸地となっています。

芭蕉はこのエリアに2週間ほど滞在し、周辺を見てまわり、地域の人々と句会をして楽しみました。

「象潟や雨に西施がねぶの花」の表現技法

「象潟や」の「や」の切れ字

切れ字は「や」「かな」「けり」などが代表とされ、句の切れ目を強調するときに使います。

「や」は初句(五・七・五の最初の5文字)で使われ、詠嘆の表現や呼びかけに使われる言葉です。

また、切れ字のあるところで句が切れることを句切れといいます。この句は初句に「や」がついており、「初句切れ」の句です。

曾良の書き留めた最初の俳句は「象潟の 雨や西施が ねぶの花」となっており、「象潟の雨」と「西施のようなねぶの花」を対比させる構造になっています。

「象潟や」と初句に切れ字を入れたことで、雨や西施に例えたねぶの花が一つの情景としてきれいにまとまる効果を発揮しているのが特徴です。

「ねぶの花」の体言止め

体言止めは、語尾を名詞や代名詞などの体言で止める技法です。

体言止めには、美しさや感動を強調する、読んだ人を引き付ける効果があります。

「ねぶの花」の名詞で体言止めすることで、雨に煙る象潟の風景に、咲く花の西施のように美しい様子が強調されます。

「象潟や雨に西施がねぶの花」の鑑賞文

象潟は、景勝地として有名でした。

芭蕉は、「松島は陽気で笑っているようで、象潟は恨みに心を閉ざしているように感じる。さみしい印象が先に立つ上に、悲しさまで加わり湖の表情が心に晴れぬ憂いを抱いた美女を思わせる」と述べています。

中国の美女・西施は戦いに敗れたため、別の王へ献上された自身の境遇を憂いていたと言われています。

雨天の影響もあってか、芭蕉にとって象潟は西施を思い出すほどの、さみしく悲しい景色に見えたのでしょう。

現在の象潟の地域は、地震の隆起の影響で田んぼの中に小島の名残があるくらいで、芭蕉と同じ風景を見ることはできません。

しかし、句を詠んでみて、芭蕉が見た風景は幻想的でありながら、なんとなく感傷的になってしまうような風景だと想像することができます。

読んだ人に、まるでその場にいるような、しみじみとした感情を思い起こさせることができるのも、芭蕉の俳句の巧さです。

【豆知識】芭蕉が訪れた象潟について

象潟は当時、松島と並び景勝地として有名でした。

芭蕉が象潟に到着した翌日には晴天になっており、芭蕉は象潟にある二つの名所を巡りました。

一つは能因法師が住んでいたとされる場所、もう一つは西行法師が詠んだ桜の古木です。

※「おくのほそ道」~象潟〜から引用

「その朝、天よく霽れて(はれて)朝日はなやかにさし出づるほどに、象潟に舟を浮かぶ。先づ能因島に舟をよせて、三年幽居の跡をとぶらひ、むかふの岸に舟をあがれば、「花の上漕ぐ」とよまれし桜の老木、西行法師の記念を残す。」

(意味:その次の朝、空はよく晴れて、朝日がはなやかに昇って、象潟に舟を浮かべた。まず能因島に舟を寄せて、能因法師が三年の間幽居された跡を訪ね、向こう岸に舟から上がると、「花の上漕ぐ」と詠まれた桜の老木が、西行法師が訪れた記念になっていた)

能因法師が住んでいたとされる場所

(能因法師 出典:Wikipedia)

能因法師とは、平安時代中期に活躍した歌人で、陸奥国を旅したと言われています。

その歌は百人一首にも収録されているほどの実力者で、芭蕉にとっては西行法師と並ぶ東北地方への旅の先駆者です。

能因法師は象潟の地でも歌を詠んでいます。

「世の中は かくても経けり 象潟の 海人(あま)の苫屋(とまや)を わが宿にして」

(意味:世の中というものは、このようにしてもどうにか暮らせるものだった。象潟の海人の小屋を自分の住まいにして。)

「海人の苫屋」という表現は、雨が上がるのを待っている『おくのほそ道(下記)』の本文中にも登場します。

この「蜑の笘屋」は明らかに能因法師の歌を前提にしたものでしょう。

※「おくのほそ道」~象潟〜から引用

「闇中(あんちゅう)に莫作(もさく)して、雨も又奇なりとせば雨後の晴色又たのもしと、蜑(あま)の笘屋に膝を入れて雨の晴るるを待つ。」

(意味:暗い中を手探りで行くようにして、雨もまた味のあるよいものだと、雨がやんだ後の晴れた景色も楽しみとばかりに、粗末な漁師の小屋に膝を入れて雨の晴れるのを待った。)

西行法師が詠んだ桜の古木

(西行法師 出典:Wikipedia)

西行法師は能因法師よりも100年ほどあとの人で、平安時代後期に活躍した歌人です。

東北地方へ二度旅をして、奥州藤原氏の藤原秀衡にも面会しています。

そんな西行法師も象潟で歌を詠んでいます。

「象潟の 桜は波に うずもれて 花の上漕ぐ あまのつり舟」

(意味:象潟の桜は波に埋もれるように咲き、散った花びらの上を漕ぐ海人の釣り船が行き交っている。)

前述の「花の上漕ぐ」という地の文はこの歌から取られています。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は1644年伊賀国上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。本名は松尾忠右衛門、のち宗房(むねふさ)といいます。

13歳で父親を亡くし、藤堂家に仕え10代後半の頃から京都の北村季吟に弟子入りし俳諧を始めます。俳句の道を志し、28歳になる頃に、北村季吟より卒業を意味する俳諧作法書「俳諧埋木」を伝授され、江戸へと下りさらに修行を積んでいきます。

40歳を過ぎる頃には日本各地を旅して俳句を詠み、作品として発表しています。46歳の時に弟子の河合曾良と「奥の細道」の旅へと出発しました。

旅から戻った芭蕉は、「奥の細道」の執筆や句会を催しながら、大津、京都、故郷の伊賀上野の地を転々としました。

1694年、旅の途中の大阪にて体調を崩し51歳にて死去しました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)