今日まで長く受け継がれてきた日本の文化の一つ「俳句」。

俳句はたった十七音にも関わらず、心情の豊かな動きが感じられるという魅力があり、数多くの名句が存在します。

今回は、そんな名句の中から「行く春や鳥啼き魚の目は涙」という松尾芭蕉が詠んだ句をご紹介します。

行く春や鳥啼き魚の目は涙 pic.twitter.com/pX5Z4eHAxS

— 塩豚 (@misaki_cabbage) April 11, 2016

この句は春を惜しむ句として有名ですが、それ以外にも読む人の心に何かを感じさせるポイントがあるのでしょうか?

本記事では、「行く春や鳥啼き魚の目は涙」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「行く春や鳥啼き魚の目は泪」の作者や季語・意味・詠まれた背景

【 行く春や 鳥啼き魚の 目は泪 】

(読み方:ゆくはるや とりなきうおの めはなみだ)

この句は「松尾芭蕉」が46歳のときに東京の千住で詠んだものです。

旅日記「おくのほそ道」に収録されています。

季語

こちらの句の季語は「行く春」、季節は「春」です。

「行く春」を意訳すると「過ぎ去ろうと移ろいゆく春」になります。過ぎ去ろうとしている春ですので、具体的には晩春のことを指します。

この季語は去ろうとしている春を惜しんでいる様子も含んでいます。そのため、哀愁漂う句に対して使われることも多く、「春惜しむ」という言葉とセットで使うとさらに惜別の念が強くなります。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「春が過ぎ去ろうとしているところに、旅立つ別れを惜しんでいたら、鳥たちは悲しそうに鳴き、水の中の魚も涙をためているではないか。より悲しみが沸き上がってくる。」

という意味になります。

この句の意味上での区切りは【鳥啼き魚の 目に泪】ではなく、【鳥啼き 魚の目に泪】となります。

「鳥啼き魚」という魚がいるわけではないので注意しましょう。

この句が詠まれた背景

松尾芭蕉がこの句を詠んだのは46歳。

松尾はこの年で自分の家を他人に明け渡し旅に出ることにしました。(※約150日に及ぶ東北と北陸の旅で、後に伝わる「おくのほそ道」になります)

松尾が旅に出た年は、平安時代末期の歌人である西行が500回忌を迎える年で、芭蕉は西行を慕っていたため、西行の歌の題材である歌枕や名跡をたどる目的があったと言われています。

当時は長生きの人もいましたが、江戸時代の平均寿命は50歳未満だとされています。

そのなかで46歳の芭蕉が旅に出るということは、次に帰ってくるかどうかもわからない状況です。

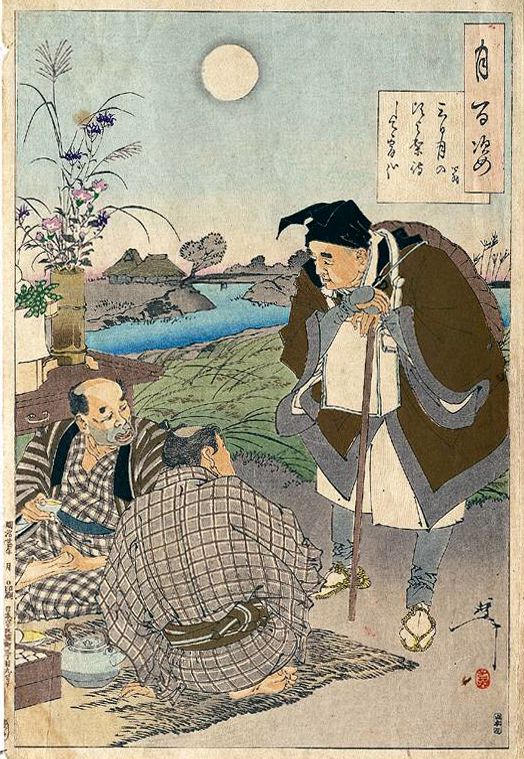

松尾が江戸の千住(現在の東京都足立区)から旅立とうとしているとき、芭蕉の門弟や友人、芭蕉を経済的に支えた杉山杉風など多くの人が見送りに来ました。

その時の別れの様子を「行く春や 鳥啼き魚の 目は泪」という句にして芭蕉は詠みました。つまり、その場の全員が別れを惜しんでいる状況だったのです。

行く春や鳥啼き魚の目は泪

今日は芭蕉が「奥の細道」の旅に旅立った日なんだそうです

明け方採荼庵より舟で出立し、千住大橋付近で船を下りて詠む

春が過ぎ去ろうとしているが、それを惜しみ鳥は鳴き、魚は目に涙をたたえているかのようだ。旅に出る自分も見送る人々も共に別れを惜しんで涙している pic.twitter.com/EuWhjSrZPY

— 🍇藤原東子(抹茶わらびもち小豆風味ペースト)🍇 (@fujiwaraason2) March 26, 2019

【補足情報】

松尾芭蕉は、中国でも有数の詩人である杜甫の影響を多大に受けています。杜甫とは中国の唐の時代に活躍した詩人で、「詩聖」と称えられるほどの漢詩の達人でした。

芭蕉は特に杜甫を読むことを好み、杜甫の漢詩の注釈書を読んだり、知人や門弟に杜甫の漢詩の話をしたりした事でも知られていました。また、いくつもの俳句が杜甫の漢詩を参考にしていることがわかっています。

「行く春や 鳥啼き鳥の 目にも泪」という一句は、杜甫の漢詩である「春望」の三、四句めである「時に感じて花は涙を濺ぎ(そそぎ) 別れを恨んで鳥は心を驚かす」が下敷きになっています。

この句には「花や鳥を擬人化した」という説と、「涙を流し心を驚かすのは杜甫自身である」という説がありますが、現在は前者の説が優勢です。芭蕉も鳥と魚を擬人化しているところを見ると、前者の解釈だったのでしょう。

「行く春や鳥啼き魚の目は泪」の表現技法

感嘆の切れ字「や」(初句切れ)

「行く春や」の「や」は切れ字と呼ばれ、作者の感動ポイントを示す字になります。

過ぎ去る春を非常に惜しく思うことを表現しています。

今回は人々との別れの挨拶をしている場面でもあるため、友人たちとの別れを惜しむこともなぞらえていると考えられます。

また、この句は一つ目の言葉(5・7・5のはじめ5)で切れていますので、初句切れとなります。

初句切れ自体に特別な技法はありませんが、今回は旅の別れの惜しさが深いことが伝わります。

前半の芭蕉が別れを惜しむ様子と、後半の周囲が別れを惜しむ様子がわかりやすくなっています。

魚の擬人法と比喩

擬人法とは、人ではないものを人や人の動きにたとえて表現する技法のことです。

今回の句では【魚の目は涙】が擬人法に当たります。

(※魚が人間の動作である「涙」をしている)

ここで注目すべき点は、鳥と魚の動作が何を表現しているかということです。

この句では魚が涙していると表現されていますが、魚を観察したときに涙しているようには見えません。つまり、誰かを鳥と魚に置き換えていることがわかります。

この場合、芭蕉と会っているのは「門弟たち」と「友人の杉山杉風」です。

杉山杉風に着目すると、彼は魚問屋の長男で芭蕉を経済的に支援していました。そのため、魚問屋にかけて杉風を魚に例え、杉風が涙した様子だったと言われています。

こう考えると、鳥は門弟や友人たちのことで、見送るために泣いていたり声をかけていたりする様子を示しています。

掛詞

「行く春」の「行く」の意味を分解すると、二種類の意味がかけられています。

この技法を掛詞と呼び、古くは短歌の時代から使われてきました。

本文をそのまま訳すと「過ぎ去ってしまう春」のように春への惜別がこめられています。

しかし、今回の句の状況を踏まえて本文に書き加えると「旅行く春」つまり「芭蕉が旅立ってしまう春」となります。

つまり、芭蕉自身が旅立っていくことに対して惜別の念があるという意味が重なっています。

句またがり

「鳥啼き魚の 目には泪」は意味としては「鳥啼き」と「魚の目には泪」となり、五・四・十という字余りかつ変則的なリズムになっています。

これを「破調」と呼び、句にまたがって意味が続いていることを「句またがり」と呼びます。

作者の惜別の想いがあふれるのを止められないような感覚を受ける表現です。

「行く春や鳥啼き魚の目は泪」の鑑賞文

人生の晩年に行われたこの長旅は、芭蕉にとって厳しいものだったに違いありません。

現在に換算すれば、60歳以上の人が交通機関を使うことなく行脚の旅に出ることに似ています。芭蕉自らが行きたいものであっても、旅の途中で何があるか分からない時代でもあります。

鳥のさえずりや魚の姿さえも悲しんでいるように見えるほど、芭蕉にとって別れが惜しかったことが伝わります。

さらに芭蕉はこの旅に出る際に住む家を処分しており、帰るところがない旅でもありました。それを踏まえると、今回の別れがいかに辛いものだったかが感じられます。

春の色が薄れていくように、儚い別れがあることが伝わる句です。

【補足情報】

ちなみに、この句が参考にした杜甫の「春望」は、755年に起きた安禄山の乱により国が荒廃したことを嘆いている作品です。

一方で芭蕉はこの句を「行く春」を惜しみ「人との別れ」を惜しむ作品としています。

杜甫の「時に感じて」とは時世の有り様を嘆いていますが、芭蕉は季節の終わりを惜しむ「行く春」と置き換えています。次の「花は涙を濺ぎ」「鳥は心を驚かす」は「鳥啼き」「魚の目に泪」に対応します。

杜甫の詩では「花が流す涙」という視覚と、「鳥が驚いて鳴く」という聴覚の情報が取り入れられています。一方の芭蕉のこの句でも、「鳥の啼く声」と「魚の目にたまる泪」という視覚と聴覚の情報をうまく取り入れていることがわかるでしょう。

芭蕉は杜甫の詩を自分の言葉に置き換えた上で、工夫を凝らす句を残しています。また、自然を擬人化して詠む方法は杜甫とよく似た手法です。「暑き日を 海に入れたり 最上川」などがわかりやすい例です。

このように、芭蕉の句を理解するには杜甫の漢詩の知識が必要になってきます。直接引用されることもあれば、詩の一節のみを下敷きにしていることもあるので、ぜひ杜甫の漢詩と芭蕉の俳句を読み比べてみてください。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭蕉 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉(1644~1694年)本名は松尾宗房(むねふさ)。三重県出身。江戸の三大俳人の一人で、俳聖として世界的に有名です。

芭蕉は名字帯刀の許される農民出身で、13歳の時に父を亡くす苦労人でもあります。

松尾芭蕉は旅に出ては俳句をまとめることを繰り返していましたが、生涯で三度の長旅に出ています。

一度目の旅は41歳の時です。江戸を出発し、当時の東海道を進み、伊賀(三重県)や吉野(奈良県)、尾張(愛知県)を旅しました。

その内容は「野ざらし紀行」にまとめられています。

二度目は46歳の時に出た、東北や北陸への旅で、「おくのほそ道」という旅日記で有名です。

三度目は51歳の時に江戸から西方面へ向かいますが、旅の途中に亡くなり、遺言通りに木曽義仲の墓の隣に埋葬されました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(新大仏寺の芭蕉塚 出典:Wikipedia)