五・七・五のわずか十七音に季節の風景や心情を詠みこむ「俳句」。

気軽に始めることのできる趣味のひとつとして親しまれています。

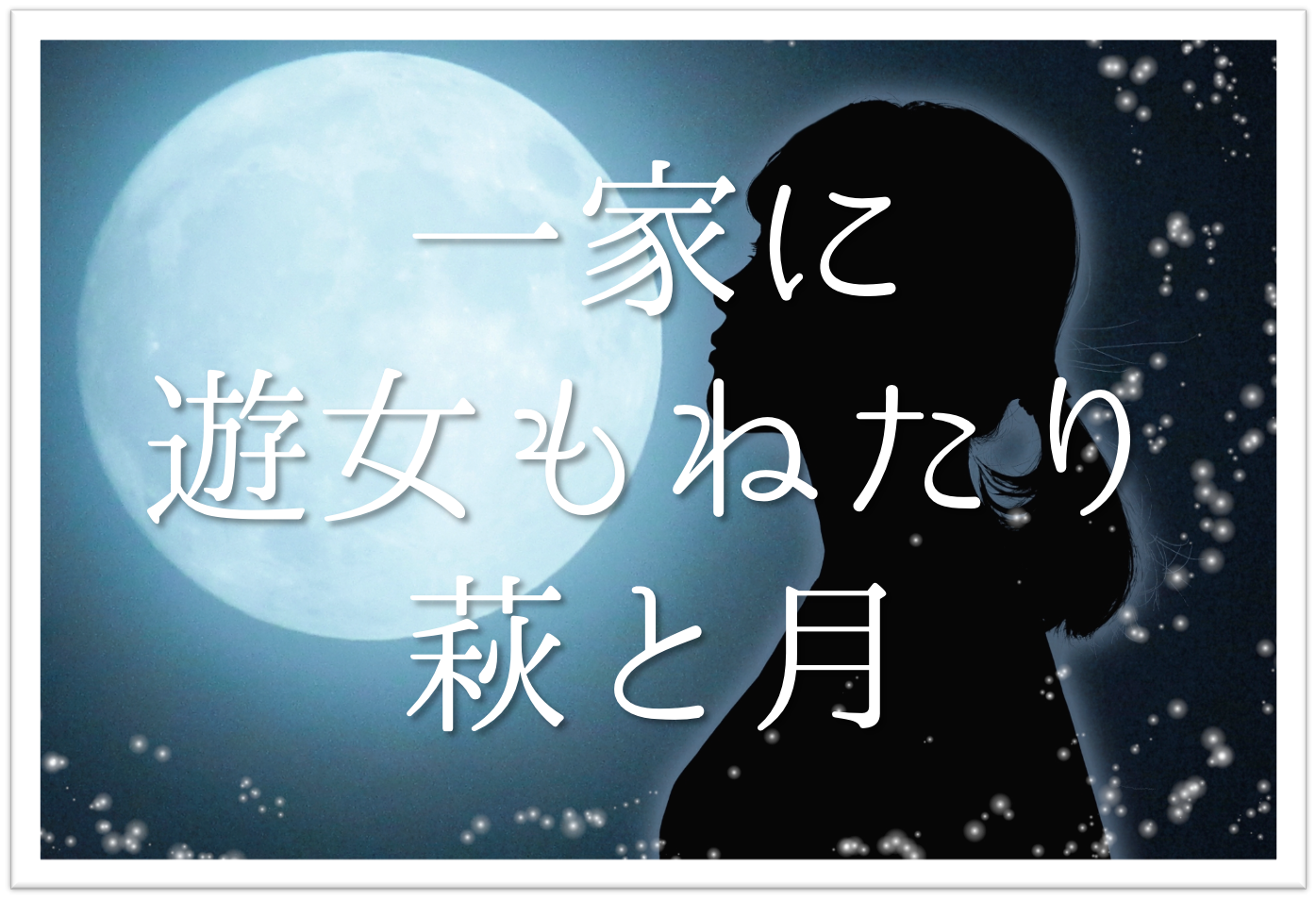

今回は、有名俳句の一つ「一家に遊女もねたり萩と月」という句を紹介していきます。

國貞Kunisada.一家に遊女もねたり萩と月under the same roof prostitutes were sleeping, bush clovers and the moon. haiku by 芭蕉 Basho pic.twitter.com/a9nV2ZaIIo

— 阿部 隆 Abe Takashi (@abeaten_) July 2, 2016

本記事では、「一家に遊女もねたり萩と月」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「一家に遊女もねたり萩と月」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

一家に 遊女もねたり 萩と月

(読み方:ひとつやに ゆうじょもねたり はぎとつき)

※一家を「ひとついえ」と読む場合もあります。

この句の作者は、松尾芭蕉です。「奥の細道」に収められています。

江戸時代のはじめに活躍し、俳句を和歌と並ぶ芸術へと高めた日本史上最高の俳諧師の一人とされています。

季語

この句の季語は「萩」、季節は「秋」です。

萩とは、紅紫色や白色の小さい蝶に似た形の花が、しだれた枝にたくさん咲く落葉低小木です。この花が咲くと、秋が来ると言われており秋の七草のひとつともされています。

この句では、「月」も季語ではないか、と思うかもしれません。

月は、秋の季語です。そうなると、この句に秋の季語が2つあることになります。このように、1つの句に季語が2つ以上ある場合を「季重なり」といいます。

俳句は、季語を1つとすることが基本のため、季重なりは避けたほうがよいとされます。

しかし、俳句のなかでどちらの季語が主役の役割か、はっきりしている場合や同じ季節の季語を重ねて、季節を強調させている場合は、季重なりでも良いとされます。

この場合、「萩」と「月」を重ねており「秋であること」を強調しています。

また、どちらが主役かを考えると「月あかりに照らされている萩の花」と捉えることもできます。季語も、組み合わせ次第では、季重なりとはならないのです。

意味

こちらの句を現代語訳すると…

「自分と同じ屋根の下に、はなやかな遊女が泊まりあわせて寝ている。庭の萩の花が秋の月に照らされているなあ。」

という意味です。

この句が詠まれた背景

この句は、「おくのほそ道」の中の一句です。

「おくのほそ道」とは、松尾芭蕉と弟子の河合曾良が江戸を出発して、155日間の東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った旅を記した紀行文です。

この句の前にはエピソードが書かれています。簡単な現代語訳にて紹介します。

市振の関(現在の新潟県糸魚川市市振)に到着し、暑さと雨に打たれ疲れていたので、宿で寝ていると扉がうすく隣で寝ていた2人の遊女の話が聞こえてきた。

「まったくたよりにならない一夜の契りを重ねて、罪深いこのような生活を送っているのは、前世でどのような悪いことをしてきたからなのだろう。」

隣の話を聞きながら寝入ってしまったが、翌朝、出発の際、2人の遊女が頼み込んできた。

「先のことがわからない旅は心配で心細いので、見え隠れに私たちにも後を追わせてくれませんか。お坊様の深い愛のお恵みで仏様とのご縁を結ばせてくださいませんか。」と涙を流していた。

気の毒に思ったが「われわれは、所々で滞在することも多い。あなた方はただ人の歩いていくとおりに、ついていきなさい。神様のご加護で、無事に旅を続けられますよ。」と言い捨てて出発したが、可哀そうだという気持ちがしばらくは消えずに残った。

句を作って、曾良に語ると書き留めてくれた。

しかしながら、研究によると場所は訪れてはいるものの、実際にこのような出来事はなく、松尾芭蕉の創作のエピソードではないかとされています。

曾良自身も「曾良旅日記」という旅の記録をつけていましたが、曾良自身が書き留めた記録は残っていませんでした。

「一家に遊女もねたり萩と月」の表現技法

「萩と月」の体言止め

体言止めは、語尾を名詞や代名詞などの体言で止める俳句の技法です。

体言止めを使うことで、美しさや感動を強調する、読んだ人を引き付ける効果があります。

この句では「萩と月」秋の季語を2つ並べて体言止めとすることで、より月に照らされている萩の花の様子を強調しています。

「一家に遊女もねたり萩と月」の鑑賞文

この句は、研究においては「松尾芭蕉が創作したエピソードではないか?」とされています。

なぜこのエピソードを創作したのか調べていくと、「歌仙において恋が必要であったからではないか」という文言がよく出てきます。

歌仙というのは、連歌や俳諧の形式の一つで、長句(五・七・五)と短句(七・七)を交互に36句続けたものです。

2枚の懐紙の第1紙の表に6句、裏に12句、第2紙の表に12句、裏に6句を書きつけました。松尾芭蕉の確立した「さび」を重んじる蕉風と呼ばれる句風以降、連句として確立されています。

当時、恋は人情の最上のものとして重んじられていました。

そのため、遊女に恋をしていたという意味ではなく、芭蕉は旅において、どこかで人情の話を入れたくて、このような創作をしたのかもしれません。

また、萩の花をはかない遊女に、月を芭蕉として捉えているという見方(=比喩)もあります。

「一家に遊女もねたり萩と月」の補足情報

西行と遊女のエピソード

実はこの俳句の一幕には元ネタがあります。

それは、西行法師と遊女の江口の君の歌の贈答です。

『新古今和歌集』では西行法師と遊女「妙」のやり取りが残されています。

「天王寺に詣で侍りけるに、俄に雨のふりければ、江口に宿を借りけるに、貸し侍らざりければ、よみ侍ける。」

(訳: 天王寺にお参りなさる時に、にわかに雨が降ったので、江口に宿を借りた時に、貸してくださらなかったので、歌を詠まれた。)

「 世中を いとふまでこそ かたからめ かりの宿りを おしむ君かな(西行法師)」

(訳: 出家して世を厭うのはむずかしいでしょうけれど、出家よりずっとたやすい一時の宿を貸すことさえあなたは惜しむのですね。 西行法師)

返し(返歌)

「世をいとふ 人としきけば かりの宿に 心とむなと 思ふばかりぞ(遊女妙)」

(訳:出家した方だとうかがっておりますから、このようなはかない営みをする宿にかかわろうとなさいますなと思うばかりです。 遊女妙)

このやり取りでは、雨宿りのための「かりの宿り」を、俗世の営みである「この世のはかない仮の宿り」という仏教的な意味にすり替えて返答した、当意即妙なやり取りです。

この歌の贈答はやがて伝説となり、「妙という遊女」は「江口の君」として伝えられ、後に謡曲「江口」となります。

この和歌のやり取りでは僧侶である西行が遊女である妙に宿を貸してほしいと頼んで断られています。

「一家に」の句では、芭蕉は僧侶ではありませんが、同道を願う遊女を芭蕉が断るという逆の立場です。

創作であると考えられている理由は、『曾良旅日記』には一切載っていないエピソードだからという理由もありますが、元ネタがはっきりとわかるエピソードだったからでしょう。

恋の歌かどうか

「一家に」の句は、一般的に『おくのほそ道』に足りていない「恋の歌」を差し込んだものと言われています。

しかし、元の西行法師の一幕は仏教説話に近いものです。

芭蕉は当然このエピソードを知って『おくのほそ道』に加えたと考えられるため、「恋の歌」以外の意味も含んでいるという説があります。

この句では「萩の花」と「月」の季語が出てきますが、「萩の花」を遊女に見立て、「月」を芭蕉に見立てるのが一般的です。

しかし、西行にならって仏教的な意味を持たせるならば、「月」は「はかなきもの」である遊女を救う「真如の月」、悟りの姿勢であると考える学者もいます。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は1644年伊賀国上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。

本名は松尾忠右衛門、のち宗房(むねふさ)といいます。

13歳のときに父親を亡くし、藤堂家に仕え10代後半の頃から京都の北村季吟に弟子入りし俳諧を始めました。

俳人として一生を過ごすことを決意した芭蕉は、28歳になる頃には北村季吟より卒業を意味する俳諧作法書「俳諧埋木」を伝授されます。

若手俳人として頭角をあらわした芭蕉は、江戸へと下りさらに修行を積み、40歳を過ぎる頃には日本各地を旅するようになり、行く先々で俳句を残しました。

芭蕉は「おくのほそ道」の旅から戻り、大津、京都などに住みました。

そして1694年、旅の途中大阪にて体調を崩し51歳にて死去しました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)