「俳句」は自分が感じたことや見た風景、日常生活の些細なことや自然のありさまなどを季語を用いて五七五の17音で伝える「世界一短い詩」です。

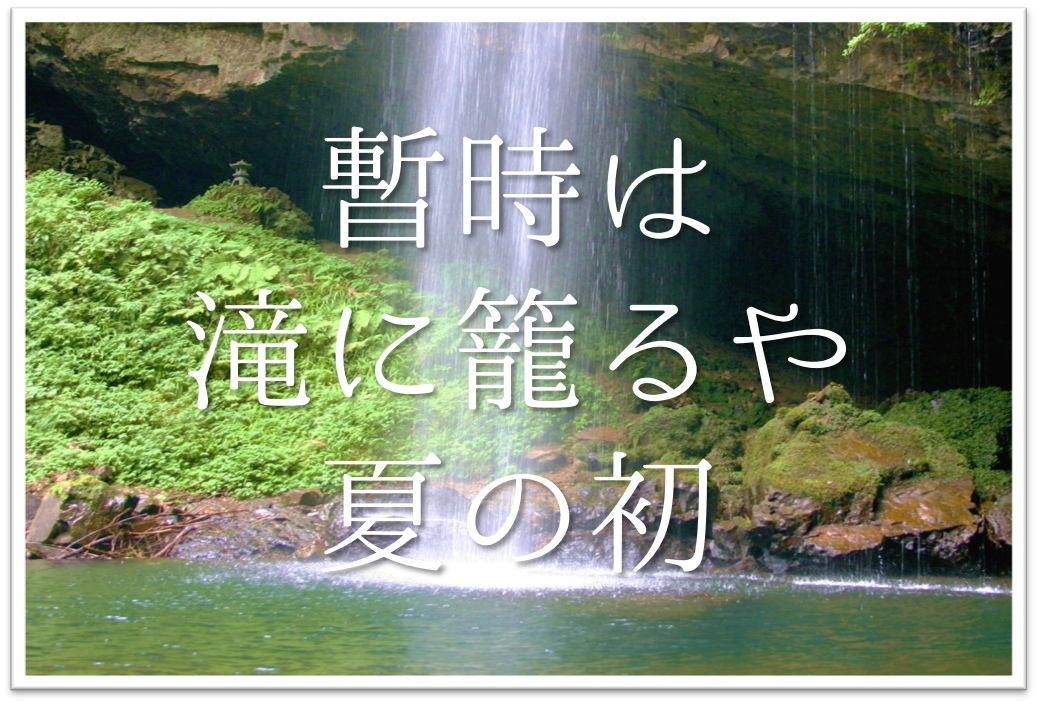

今回は、日本人であれば誰もが知っている松尾芭蕉の作品、「暫時は滝に籠るや夏の初」という句を紹介していきます。

無事にいろは坂おりたので

日光三名瀑の一つ

『裏見ノ滝』散策芭蕉によると…

「暫時は滝に籠るや夏の初」

滝の近くの空気が最高です(^^) pic.twitter.com/oZ2hqLUGfs— みい (@miichan_szk) May 26, 2019

本記事では、「暫時は滝に籠るや夏の初」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「暫時は滝に籠るや夏の初」の作者や季語・意味・詠まれた背景

暫時は 滝に籠るや 夏の初

(読み方:しばらくは たきにこもるや げのはじめ)

作者

この句の作者は「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。

芭蕉は江戸時代前期に活躍した俳諧師で、小林一茶・与謝蕪村とともに「江戸時代の三大俳人」と称される人物です。

美しい日本の風景に侘びやさびを詠みこむ作風は「蕉風」とも呼ばれ、独自の世界を切り開いていきました。

この句は1689年、今から約330年前に芭蕉が「おくのほそ道」の旅に出て3日目、日光に立ち寄った際に詠んだ句です。

季語

こちらの句の季語は「夏(げ)」です。

僧侶の修行である「夏篭り(げごもり)」とかけており、陰暦の4月〜7月中旬頃を表しています。

ちなみに、夏篭りは「安居(あんご)」ともいい、「夏(げ)」は安居の小季語になります。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「滝の裏の岩窟に身をひそめていると、夏篭りをしている修行僧のような気分になり、身も引き締まることだ。」

といった意味になります。

この句が詠まれた背景

この句は「松尾芭蕉」が「おくのほそ道」の旅に出て3日目、新緑の緑と太陽の光できらきらと輝く滝の水しぶきが美しい初夏の日光を詠んだ句です。

僧侶たちの修行の場でもあった「裏見の滝」を訪れ、実際に滝の裏に入り、流れ落ちてくる滝を通して外界を垣間みるという実体験に基づいた句になります。

僧侶になった気持ちで、滝の裏側からみた世界観が上手く表現されています。

「日光の滝」https://t.co/CAv71qcOtU

江戸時代後期の浮世絵師 渓斎英泉(1791-1848)による日光山名所浮世絵 "日光山名所之内 裏見ヶ滝"。

裏見ヶ滝は松尾芭蕉も句を詠んだ日光三名瀑のうちの一つ。飛沫が気持ち良さそうです。#天牛書店Images #浮世絵 #ストックフォト #暑いので涼しげな画像貼る pic.twitter.com/JY72azcKc3— 画像素材 【 天牛書店イメージズ 】 (@tengyu_images) August 10, 2019

「暫時は滝に籠るや夏の初」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・

- 切れ字「や」(二句切れ)

- 体言止め「夏の初」

になります。

切れ字「や」

「切れ字」は俳句でよく使われる技法で、感動の中心を表します。代表的な「切れ字」には、「かな」「けり」「ぞ」「や」などがあります。

この句は「滝に籠るや」の「や」が切れ字に当たります。

この句を詠んだとき、芭蕉は実際に滝の裏側に回り、修行僧さながらの「夏篭り(げごもり)」を体験します。切れ字を用いることで、滝を通して外界をみるときの新鮮さを驚きと感動を交えて表現しています。

また、この句は中七「滝に籠るや」に切れ字「や」がついていることから、「二句切れ」の句となります。

体言止め「夏の初」

「体言止め」とは、文末を名詞で結ぶ表現技法です。

体言止めを使用することにより、文章全体のインパクトが強まり、作者の伝えたい思いをイメージしやすくなります。

この句は、「夏の初(げのはじめ)」で締めくくることによって、読み手にイメージを委ねています。

初夏の日光、新緑ときらきらと眩しく流れ落ちる滝の様子を容易に想像することができます。

「暫時は滝に籠るや夏の初」の鑑賞文

「暫時は滝に籠るや夏の初」は、芭蕉が「おくのほそ道」の旅に出て3日目に詠まれた句で、句碑にもなっているほど有名な句です。

滝の裏側から垣間みる外の世界は、普段とは違った景色のようにみえたことでしょう。

僧侶の知り合いも多かった芭蕉は、自ら滝の裏側に入り、勤行をしているような気分に浸っていたことが伺えます。

(※勤行・・・仏教徒としてのお勤めのこと)

「夏の初」は、「修行僧の夏行の最初」という意味もあり、芭蕉自身これになぞらえ、これから始まる旅に向けての心構えが感じられます。

「暫時は滝に籠るや夏の初」の補足情報

『曾良旅日記』での行程

『おくのほそ道』の日光の行程は、東照宮に参拝して黒髪山(男体山)を拝し、裏見の滝を見るところで終わっています。

『おくのほそ道』はあくまで創作された紀行文であり、実際の旅路とは異なっていることは同行した『曾良旅日記』からもわかっているので、実際はどのような旅だったのか見てみましょう。

「未ノ下尅迄待テ御宮拝見。終テ其夜日光上鉢石町五左衛門ト云者ノ方ニ宿。(中略)

同二日 天気快晴。辰ノ中尅、宿ヲ出 。ウラ見ノ滝(一リ程西北)・ガンマンガ淵見巡、漸ク及午。鉢石ヲ立、奈(那)須・太田原ヘ趣。」

(訳:(4月1日)午後3時頃まで待って東照宮を拝見し、その夜は日光上鉢石町の五左衛門というものの家に泊まる。4月2日、天気は快晴。午前9時頃に宿を出る。裏見の滝(1里ほど西北)、憾満ヶ淵を見て午後になる。鉢石を出て、那須・太田原へ出立。)

一行は裏見の滝以外に「憾満ヶ淵」も見ていますが、ここでは芭蕉は句を残していません。

「憾満ヶ淵」は男体山から噴出する溶岩によってできた景勝地で、川岸に大きな岩があり、慈雲寺や地蔵像もありますが、芭蕉は『おくのほそ道』ではカットしています。

憾満ヶ淵も景勝地ですが、裏見の滝と同じく水に由来する景勝地だったため、裏見の滝でのインパクトを重視して記載しなかったのでしょう。

裏見の滝で詠まれた俳句

芭蕉と曾良が詠んだ句はそれぞれ「夏籠り」と「剃髪」という仏教を意図した内容です。

そのため実際に現地で詠んだ俳句ではなく、敢えて仏教に即した二句だけを掲載したと言われています。

その理由としては、裏見の滝で詠まれたとされる芭蕉の俳句は別にあるからです。

「ほととぎす 隔つか滝の 裏表」

(訳:ホトトギスが鳴いている。裏表を隔てるかのように滝の水が落ちていく。)

この俳句は江戸にいる杉風のところへ曾良が送った書簡に載っています。

その後に改訂を経て『俳諧曾我』という俳諧集には、以下の俳句が載せられています。

「ほととぎす 裏見の滝の 裏表」

(訳:ホトトギスが鳴いている。裏見の滝の裏表のようだ。)

こちらでは「裏見の滝」で詠んだことがすぐ分かりますが、「ほととぎす」という季語が強く、滝の印象が薄れてしまいます。

また、曾良の「剃り捨てて 黒髪山に 衣更」の俳句とも雰囲気が合いません。

そのため、「しばらくは」の句は『おくのほそ道』を終えたあとに、前後の文を踏まえて付け足した俳句ではないかと考えられています。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉(1644年~1694年)は江戸時代前期の俳諧師で、井原西鶴、近松門左衛門と並ぶ「元禄三文豪」の一人です。芸術性が極めて高い「蕉風」と呼ばれる句風を確立した人物で、後の小林一茶や与謝蕪村に多大な影響を及ぼしたといわれています。

本名は松尾宗房で、「芭蕉」は俳号です。36歳のときに移り住んだ深川の草庵にバショウの株を一株植えたところ、どんどん大きくなり、見事なバショウが広がったことから、以降「芭蕉」という俳号を使うようになりました。

芭蕉は18歳の頃に伊賀国を治めていた藤堂家の一族、藤堂良忠に仕えることとなります。そして主君良忠とともに、当時有名だった俳人、北村季吟の下で俳諧の勉強を始めます。

良忠の亡き後は、芭蕉は江戸へ出て、多くの俳人と交流するようになり、俳諧師としての人生を歩み始めます。

40代に入ると旅に出ることを心に決め、江戸から出生地の伊賀へ向けて『野ざらし紀行』の旅に出ます。その後、伊勢に向かう旅を『笈の小文』に、京都から江戸に向かう復路の旅を『更科紀行』に記すなど、数々の紀行を残してきました

そして芭蕉の俳諧紀行文の最たるものが、日本人であれば誰もが聞いたこのある『奥の細道』です。この旅では約2,400㎞を歩き、期間にすると約5か月の長旅であったといわれています。

そして1694年(元禄7年)、芭蕉は江戸から伊賀、奈良、大阪へ向かう道中、大阪にて客死しました。

葬儀には300人以上のお弟子さんたちが参列したといわれています。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)