俳句は五七五の十七音に季節を表す季語を加えて表現する短文の詩です。

短い言葉に季語を詠みこむことでさまざまな風景や心情を表すことができます。

今回は、明治から昭和にかけて活躍した「飯田蛇笏(いいだ だこつ)」の有名俳句を30句紹介していきます。

うらうらと旭いづる霜の林かな [飯田蛇笏] gently it shines...

the rising sun over

white frosted woods

(Iida Dakotsu) #haiku #俳句 pic.twitter.com/am1VYZbUR6— Michael Lambe (@deepkyoto) December 2, 2013

目次

飯田蛇笏の人物像や作風

(1948年頃の飯田蛇笏 出典:Wikipedia)

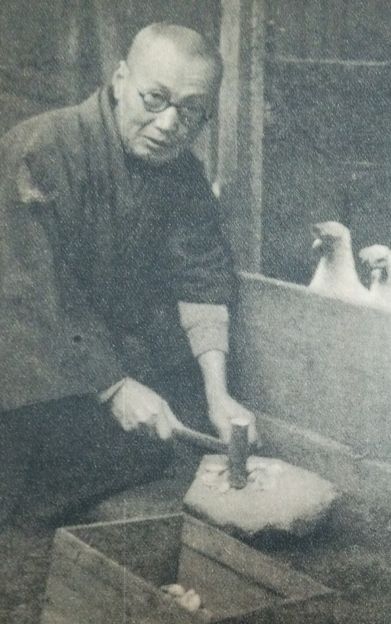

飯田蛇笏(いいだ だこつ)は、1885年(明治18年)に山梨県の名家に生まれました。本名は飯田武治(いいだ たけはる)といいます。

蛇笏氏は幼少期から多くの文学作品や俳句に触れて育ちました。この経験が、のちの蛇笏の俳句の基礎となります。

近くに俳人飯田蛇笏の山盧が pic.twitter.com/qRkC4IlriM

— Un Yamada (@uncoubou) February 23, 2016

1905年に早稲田大学へ進学すると、「早稲田吟社」を通して若山牧水と親交を深め、高浜虚子の『ホトトギス』や松根東洋城の『国民俳壇』などに投句をしています。

その後、1909年に郷里に戻ってからは山梨県を中心に活動しました。『ホトトギス』の代表作家や『雲母』の主宰など精力的に活動する一方で、荻原井泉水らの無季自由律俳句につながる新傾向俳句を批判し、伝統的な自然風土に根ざした高浜虚子の流れを提唱しています。

第二次世界大戦中は『ホトトギス』や『雲母』は休刊していましたが、1946年に復刊します。

蛇笏の5人の息子のうち長男と三男が戦死、次男も学業を終えた直後に亡くなるという逆縁の悲しみを背負いながら、戦後の俳壇を牽引しています。

活動の拠点を山梨県から移すことはなく、1962年(昭和37年)に亡くなりました。戦後の蛇笏の俳句活動を助けた四男の飯田龍太は俳人として有名になっています。

今週の初め、芸術の森公園にて戦後の県出身の俳人・飯田龍太の文学碑が建てられました。文学碑のある芸術の森公園はただいま紅葉の盛りを迎えています。芸術の秋、週末は芸術の森公園で紅葉を愛でながら文学散歩などはいかがでしょうか? pic.twitter.com/cq2u736K78

— 山梨県庁 (@yamanashipref) November 14, 2014

飯田蛇笏の作風は、伝統的な自然を詠むものです。

格調が高く、雄々しく美しい自然を描写する点で、松尾芭蕉以来の作風を現代に蘇らせたと絶賛されています。

飯田蛇笏の有名俳句・代表作【30選】

明治38年 飯田蛇笏 20歳。 pic.twitter.com/wSclobw4O4

— 空界 (くう) (@chibanodaijinn) October 3, 2013

春の俳句【7選】

【NO.1】

『 春めきて ものの果てなる 空の色 』

季語:春めきて(春)

意味:すっかり春の陽気が漂ってきて、冬が終わるものの果てのような空の色になった。

「ものの果てなる」という表現が特徴的です。冬から春に季節が移り変わっていく中で、冬の終わりの空と春の始まりの空が同じ色をしているという一句になっています。

【NO.2】

『 ぱつぱつと 紅梅老樹 花咲けり 』

季語:紅梅(春)

意味:ぱつぱつと紅梅の老木が花を咲かせている。

「紅梅老樹」と書くことでどこか漢詩めいた雰囲気を出しつつ、「ぱつぱつと」という擬音で親しみやすさを演出しています。花を咲かせるかどうかわからなかった老木に少しずつ梅の花が咲いていく様子が浮かんできます。

【NO.3】

『 古き世の 火の色うごく 野焼かな 』

季語:野焼き(春)

意味:古い世の中を焼き払い、新しい世の中にするような火の色が動いている野焼きであることだ。

野焼きは灰を肥料にするほかに、発芽を促したり害虫を駆除したりと新しいものを呼び覚ます効果があります。これまでの物を焼き払う様子を「古き世 」と表現した一句です。

【NO.4】

『 街路樹に 仰ぐ日ふるふ 余寒かな 』

季語:余寒(春)

意味:街路樹から仰ぎ見る太陽も震えているような余寒であることよ。

季節は春とはいえ、雪が降ることもあるほど寒い日もあります。そんな日は太陽の光すらどこか震えているように感じるというユーモアのあふれる句です。

【NO.5】

『 地に近く 咲きて椿の 花おちず 』

季語:椿(春)

意味:地面近くに咲いている椿の花であるが、地面には落ちていないなぁ。

作者の作風として特徴的な「写生句」です。椿は花ごと地に落ちる花ですが、地面スレスレに咲いていてもまだ落ちていないという鋭い観察眼が光ります。

【NO.6】

『 桜餅 くふや都の ぬくき雨 』

季語:桜餅(春)

意味:桜餅を食べよう。街にはめずらしく温かい雨が降り出した。

桜餅は桜の咲く季節になると売り出されます。作者は長く故郷の山梨県で過ごしましたが、大学時代は東京に出ていたため「都」という表現からも大学時代のとある春の風景を詠んだものと考えられます。

【NO.7】

『 雪解や 渡舟(わたし)に馬の おとなしき 』

季語:雪解(春)

意味:雪解けだなぁ。水量の増した川の渡し船に乗る馬がとても大人しい。

現在では架橋されて渡し船を実施している場所は観光地くらいしかありません。しかし、作者の時代ではまだ現役で、馬が大人しく渡し船に乗せられている様子を興味深く観察しています。

夏の俳句【7選】

【NO.1】

『 鈴の音の かすかにひびく 日傘かな 』

季語:日傘(夏)

意味:鈴の音がかすかに響いている日傘であるなぁ。

作者の時代の日傘は現在のような普通の傘と同じようなものではなく、紙や絹に絵柄を付ける絵日傘が一般的でした。日傘をさして歩いている人は鈴を身につけていたのでしょうか、暑い最中に鈴の音が涼しく聞こえます。

【NO.2】

『 死火山の 膚(はだ)つめたくて 草いちご 』

季語:草いちご(夏)

意味:死火山の山肌は火山とは思えないほど冷たくて、草いちごが生えている。

草いちごとはキイチゴの一種で、甘味が強くよく食べられるものです。火山というイメージから熱い地面を連想しますが、死火山だから冷たいのだという客観的な描写が特徴の俳句になっています。

【NO.3】

『 夏雲群るる この峡中に 死ぬるかな 』

季語:夏雲(夏)

意味:夏の雲が群れをなしているこの山々の中で私は生きて死ぬのだろうなぁ。

この句は作者が生まれ故郷である山梨県で詠まれました。一生を故郷で終えるだろう決意と諦観が読み取れる句です。

【NO.4】

『 いち早く 日暮るる蝉の 鳴きにけり 』

季語:蝉(夏)

意味:いち早く日が暮れて蝉が鳴きだしたことだ。

季語は「蝉」ですが、「日暮るる蝉」はヒグラシのことだと考えられています。日が暮れてくると鳴きだすヒグラシの声は、暑い日中から涼しい夜への移り変わりを感じる音です。

【NO.5】

『 打水の ころがる玉を 見て通る 』

季語:打水(夏)

意味:打ち水で跳ねた水が転がっていく玉に見える。そんな様子を見ながら通りを歩いていく。

打ち水のしぶきを玉に例えた一句です。瞬間を切り取って描写する鋭い観察眼が光っています。

【NO.6】

『 桑の実に 顔染む女童 にくからず 』

季語:桑の実(夏)

意味:桑の実を食べたのか、実の汁が顔についたままの少女はとても可愛らしい。

桑の実は赤紫色の実で、食べると甘酸っぱいものです。そんな桑の実を食べていたのか、汁を顔につけたままの少女を微笑ましく見ています。

【NO.7】

『 藍々と 五月の穂高 雲をいづ 』

季語:五月(夏)

意味:藍色に近い空に、5月の穂高連峰は雲から顔を覗かせている。

「青」ではなく「藍」と表現しているところに、深い青色をイメージさせる一句です。雪がとけ始めた穂高連峰の山々が雲から顔を覗かせて、登山や観光のシーズンがやって来る予感を抱かせます。

秋の俳句【8選】

【NO.1】

『 芋の露 連山影を 正しうす 』

季語:芋の露(秋)

意味:里芋の葉にたまった露に、山々の影が整然と列を成してうつっている。

この句は高浜虚子が俳壇に復帰したのちに作者も『ホトトギス』への投句を再開したときの一句です。自然をそのままに詠む伝統的な作風を唱えた作者の姿勢が、「正しうす」という表現からも読み取れます。

【NO.2】

『 おりとりて はらりとおもき すすきかな 』

季語:すすき(秋)

意味:折って取ると、はらりと重いススキであることだ。

全てひらがなで構成された一句です。風に揺れているススキの軽やかさがひらがなで表現されている一方で、手に取ってみるとずしりと重い対比になっています。

【NO.3】

『 たましひの たとへば秋の ほたる哉 』

季語:秋のほたる(秋)

意味:亡くなった人の魂を例えるとすれば、秋の蛍のように弱々しい光を明滅させながら消えていくものだ。

この句は芥川龍之介の急逝にともなって詠まれた句です。「秋のほたる」は夏の蛍と違い弱々しい光を放つものとされているため、今まさに消えていこうとする魂の例えとしています。

【NO.4】

『 くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり 』

季語:秋(秋)

意味:黒鉄でできた風鈴が、秋の風に揺られて鳴っている。

「風鈴」は夏の季語ですが、ここでは季節を過ぎてもまだ鳴っていることを「秋」が強調しているため、「秋」が季語です。季節が過ぎていく寂しい音が聞こえてくるような一句になっています。

【NO.5】

『 誰彼もあらず 一天自尊の秋 』

季語:秋(秋)

意味:誰も彼もいない、ここには自分だけである。一天を貫くように俳句の道を生きた秋の日だ。

この句が詠まれた年の10月に作者は亡くなっているため、自身の人生の総括として詠まれた句になっています。自分自身の道を歩き続けた自負が「自尊の秋」という言葉から読み取れる句です。

【NO.6】

『 滝津瀬に 三日月の金 さしにけり 』

季語:三日月(秋)

意味:滝のような急流に、三日月の金色の光がさしこんでいる。

「滝津瀬(たきつせ)」とは滝のような急流のことです。光量のある満月ではなくあえて三日月を選んでいるため、どこか日本画のような幽玄の美を感じさせる一句になっています。

【NO.7】

『 地と水と 人をわかちて 秋日澄む 』

季語:秋日澄む(秋)

意味:大地と水と人間がはっきりとわかれて見える秋の澄んだ日の光だ。

春の霞や夏の暑さによる陽炎、冬の吹雪と違い、秋は穏やかな天候で湿度の低い日々が続きます。そのため、地面や水面、人間もはっきりと見えると感動している一句です。

【NO.8】

『 ながき夜の 枕かかへて 俳諧師 』

季語:ながき夜(秋)

意味:長い夜に枕を抱えて俳句を考える俳諧師たちだ。

秋の夜長は思索にふける人も多いことでしょう。あえて「俳諧師」と詠むことで、江戸時代の松尾芭蕉から続く俳諧師たちが枕を抱えながら色々と考えている様子を想像させます。

冬の俳句【8選】

【NO.1】

『 雪山を 匐ひ(はい)まはりゐる 谺(こだま)かな 』

季語:雪山(冬)

意味:雪山の中をまるで這って回っているようなこだまであることだ。

こだまといえば「返ってくる」と表現されることが多いですが、ここでは「這い回る」という面白い表現がされています。冬木立の間を這って返ろうとしている奇妙な感覚を覚える句です。

【NO.2】

『 凪ぎわたる 地はうす眼して 冬に入る 』

季語:冬に入る(冬)

意味:空は美しく晴れ渡っている。しかし、地は薄目をあけるようにして、冬が始まったことを感じ取っているのだ。

「地」を擬人化して薄目をあけている、と表現しています。空が穏やかな晴れであることと対照的に、立冬をむかえて地上では冬の気配が漂ってきている対比の句です。

【NO.3】

『 降る雪や 玉のごとくに ランプ拭く 』

季語:雪(冬)

意味:雪が降って来たなぁ。玉のように大切にガラスのランプを拭こう。

雪が降ってきたことであたりが暗くなってきたのでしょうか。現在のようにスイッチ1つで明かりがつく時代ではないため、ランプを大切に使っていたことがうかがえる句です。

【NO.4】

『 冬滝の きけば相つぐ こだまかな 』

季語:冬滝(冬)

意味:冬の滝の大きな音をきけば、相次いで聞こえてくるこだまであることだ。

木立がみな葉を落とし、鳥もいない山の中で大きな音を立てる滝と、その音がこだまのように響いている様子に感動している句です。「冬滝の」は「こだま」にかかりますが、あえて離して書くことで臨場感あふれる句に仕上がっています。

【NO.5】

『 わらんべの 溺るるばかり 初湯かな 』

季語:初湯(新年)

意味:小さな子供が溺れるくらい多くの湯を使う初湯であることだ。

「初湯」とは新年になって初めて入るお風呂のことです。子供たちがお風呂ではしゃいでいる様子が目に浮かびます。

【NO.6】

『 山国の 虚空日わたる 冬至かな 』

季語:冬至(冬)

意味:山国の何も無い空を太陽が動いていく冬至であることだ。

冬至は1年の中で最も昼の時間が短い日です。山に囲まれた地域ともなれば太陽が直接見えている時間はさらに短く、晴れ渡った空を太陽が短時間で横切っていく様子をよく表しています。

【NO.7】

『 父祖の地に 闇のしづまる 大晦日 』

季語:大晦日(暮)

意味:先祖代々住んでいるこの地を、大晦日の静かな夜の闇が包み込んでいる。

作者の故郷は山梨県のため、この句では山梨県のことが詠まれていますが、普遍的に先祖が眠る土地としても解釈できる句です。大晦日という1年の終わりの日の夜に、ひっそりと寝静まっている静謐な場所の空気が感じられます。

【NO.8】

『 極月(ごくげつ)や 雪山星を いただきて 』

季語:極月(冬)

意味:12月だなぁ。雪山は星をいただくようにそびえ立っている。

「極月(ごくげつ)」とは12月の異称です。真っ暗な夜空に白い雪山、輝く星と山岳写真のような美しい風景が想像できます。

以上、飯田蛇笏の有名俳句30選でした!

さいごに

今回は、飯田蛇笏の作風や人物像、有名俳句を30句紹介しました。

山梨の郷里で俳句の道を邁進した作者は、最後まで写生的な作風を崩さず生涯を終えています。その作風や精神は跡を継いだ飯田龍太に受け継がれています。

飯田蛇笏のことが気になった方は、山梨の風土を思い浮かべながら著作を読んでみてはいかがでしょうか。

地と水と人をわかちて秋日澄む(飯田蛇笏) https://t.co/evb4YtMaxW pic.twitter.com/0S3XVwr6cK

— オクタビオフェルナンデス🏳️🌈 (@okutabio) September 2, 2017

最後まで読んでいただきありがとうございました。