五・七・五の十七音で、自然の姿や生活の中で覚えた感興を詠み上げる「俳句」。

今回は、山梨県の風土を愛した俳人「飯田龍太」の有名俳句作品(代表作)を紹介していきます。

飯田龍太の時代 [ 広瀬直人 ]https://t.co/TftjOTF8G0 pic.twitter.com/9nvTOX7Vo1

— 憧れのオシャレを手に入れよう☆ (@KTqrx) February 14, 2016

ぜひ参考にしてみてください。

飯田龍太の人物像と作風

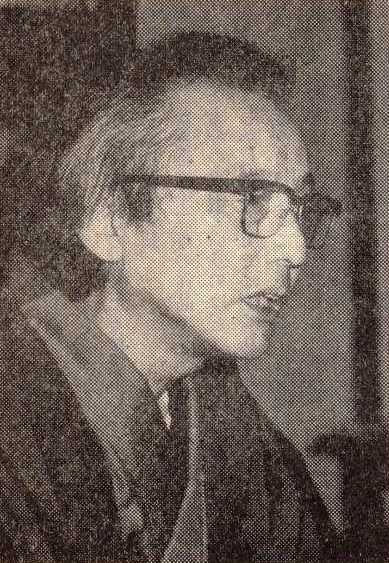

(写真:飯田龍太)

飯田 龍太(いいだ りゅうた)は1920年(大正9年)に山形県に生まれました。

父は高浜虚子に師事し、山梨の風土に根差した句を多く詠んだことで知られる「飯田蛇笏(いいだ だこつ)」です。

龍太は蛇笏の四男でしたが、兄たちが戦死しまた若くして病に倒れたために家督を継ぎます。昭和10年代から句作をはじめ、父・蛇笏と同様に山梨の自然風土を愛して俳句を詠みました。

龍太は山梨の大自然やそこでの暮らしについて、しなやかで繊細な感性で格調高く詠んだ句を多く残しています。

今朝は晴れ渡った空に、まんさくの花が満開でした。

まんさくに水激しくて村しづか 飯田龍太 pic.twitter.com/WnurUXe3UE— 朝日マリオン.コム (@AsahiMullion21) March 7, 2014

また、「かな・や・けり」といった切れ字はあまり用いられない点も、飯田龍太の句の特徴です。戦後の、伝統俳句を引き継いだ俳人の代表的な存在として俳壇で広く活躍しました。

父とともに山梨県境川村(現笛吹市)の自宅、「山廬(さんろ)」に住み、父の創刊した俳句雑誌『雲母』を引き継いで創作活動に励みました。

山梨文学館の創設など、地元の文化振興にも大きな業績を残し、2007年(平成19年)に86歳で亡くなりました。

次に、飯田龍太の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)別に紹介していきます。

飯田龍太の有名俳句・代表作【36選】

(「水澄みて四方に関ある甲斐の国」句碑 出典:Wikipedia)

春の俳句【9選】

【NO.1】

『 白梅の あと紅梅の 深空あり 』

季語:梅(春)

意味:白梅が咲き、その後、紅梅が咲く。青い空に梅の花がよく似合うことだ。

【NO.2】

『 入学児 脱ぎちらしたる 汗稚く 』

季語:入学(春)

意味:入学したばかりの子どもが脱ぎ散らした服は、若々しく汗ばんでいる。

【NO.3】

『 いきいきと 三月生る 雲の奥 』

季語:三月(春)

意味:三月は、いきいきと雲の奥から生まれるようにやってくるのだ。

【NO.4】

『 春の鳶(とび) 寄りわかれては 高みつつ 』

季語:春の鳶(春)

意味:季節は春、空に二羽の鳶が舞っている。二羽は、近づいたり、遠ざかったりしながら天高くのぼってゆく。

【NO.5】

『 夕されば 春の雲みつ 母の里 』

季語:春の雲(春)

意味:ふと懐かしく思い出されるのは、母とともに訪れた、母の実家でみた、夕方の春の雲のことだ。

【NO.6】

『 紺絣(こんがすり) 春月重く 出でしかな 』

季語:春月(春)

意味:紺絣のような色の夜空に輝く春の月は、どこか重たく感じるものだ。

【NO.7】

『 天寒く 花の遊べる 真夜かな 』

季語:花(春)

意味:天はまだ寒いが、花が遊ぶように咲いている真夜中だなぁ。

【NO.8】

『 貝こきと 噛めば朧の 安房(あわ)の国 』

季語:朧(春)

意味:貝をこきこきと噛んでいると、朧のような語感の安房の国に来たのだなぁと実感する。

【NO.9】

『 いまはむかしの いろの蘇芳の 花ざかり 』

季語:蘇芳の花(春)

意味:今となっては昔のことだが、染料として使われていた蘇芳の花が盛りを迎えていることだ。

夏の俳句【9選】

【NO.1】

『 かたつむり 甲斐も信濃も 雨の中 』

季語:かたつむり(夏)

意味:かたつむりが雨に濡れている。遠くを見やると、甲斐の国も信濃の国も雨にけぶっていることだ。

【NO.2】

『 どの子にも 涼しく風の 吹く日かな 』

季語:涼し(夏)

意味:どの子に対しても、涼しい風が吹きすぎていく、優しい夏の日である。

【NO.3】

『 炎天の 巌の裸子(はだかご) やはらかし 』

季語:裸子(夏)

意味:炎天下の河原で子どもたちが川遊びをしている。岩の上の裸の子どもの肌がやわらかくもいとおしいことよ。

【NO.4】

『 緑陰を よろこびの影 すぎしのみ 』

季語:緑陰(夏)

意味:緑の木陰の中を、喜びを表したような影が過ぎ去って行った。

【NO.5】

『 夏の雲湧き 人形の唇 ひと粒 』

季語:夏の雲(夏)

意味:夏の雲が湧き立つように見える。視線を移すと、人形の赤い唇がひと粒見える。

【NO.6】

『 子の皿に 塩ふる音も みどりの夜 』

季語:みどりの夜(夏)

意味:子供のお皿にさらさらと塩を振ってやる音も静かに響く新緑の季節の夜だ。

【NO.7】

『 梅を干す 真昼小さな 母の音 』

季語:梅を干す(夏)

意味:真昼に梅を干している母親が立てた小さな音だ。

【NO.8】

『 極暑の夜 父と隔たる 広襖 』

季語:極暑(夏)

意味:とても暑い夜に、父と私を隔てる広い襖だ。

【NO.9】

『 闇よりも 山大いなる 晩夏かな 』

季語:晩夏(夏)

意味:夜の闇よりも山が大いなるものに感じる晩夏であることだ。

秋の俳句【9選】

【NO.1】

『 毒茸 月薄目して 見てゐたり 』

季語:毒茸(秋)

意味:毒キノコが、薄目を開けてみていたことだ。

【NO.2】

『 黒揚羽 九月の樹間 透きとほり 』

季語:九月(秋)

意味:クロアゲハが林の中を飛んでゆく。九月になり、樹々の間も透き通っていくようだ。

【NO.3】

『 新米と いふよろこびの かすかなり 』

季語:新米(秋)

意味:新米が稔りの時を迎え、収穫する際のよろこびはかすかにひそやかにわいてくるものだ。

【NO.4】

『 亡き父の 秋夜濡れたる 机拭く 』

季語:秋夜(秋)

意味:亡き父の遺品となった机を、秋の夜、水拭きしている。

【NO.5】

『 満月の なまなまのぼる 天の壁 』

季語:満月(秋)

意味:満月が壁を「なまなま」とのぼっていくように感じる夜空だ。

【NO.6】

『 栗打つや 近隣の空 歪みたり 』

季語:栗(秋)

意味:栗の実を取るために木を打っている。木の近くの空が心なしか歪んで見えるなぁ。

【NO.7】

『 野茨の実のくれなゐに 月日去る 』

季語:茨の実(秋)

意味:野茨の実が紅に熟すほどに月日が経っている。

【NO.8】

『 鎌倉を ぬけて海ある 初秋かな 』

季語:初秋(秋)

意味:鎌倉の山道を抜けると見えてくる海には初秋の空気が漂っていることだ。

【NO.9】

『 水澄みて 四方に関ある 甲斐の国 』

季語:水澄みて(秋)

意味:水が澄んで、四方に関がある甲斐の国だ。

冬の俳句【9選】

【NO.1】

『 手が見えて 父が落葉の 山歩く 』

季語:落葉(冬)

意味:西日に照らされて、手が白く浮かびあがって見える。父が、落ち葉を踏みしめて山を歩いているのであった。

【NO.2】

『 一月の 川一月の 谷の中 』

季語:一月(冬)

意味:時は一月。一筋の川が、谷あいを流れている。

【NO.3】

『 大寒の 一戸もかくれ なき故郷 』

季語:大寒(冬)

意味:一年で一番寒いといわれる大寒の頃、草は枯れはて、木は葉を落とし、家が一軒もかくれることもなく見渡せる、寒々しい故郷であることだ。

「大寒」とは、二十四節季のひとつで、一年で一番寒い時を言います。真冬の故郷の村落を詠んでいますが、その奥には、春を待つ心も潜んでいるかのようです。

この句は、意味の上で切って読むと、「だいかんの いっこもかくれなき こきょう」と、五・八・三となり、破調の句のようですが、「だいかんの いっこもかくれ なきこきょう」と、実は五・七・五の定型のリズムで作られた句です。「かくれなき」という文節が、二句と結句にまたがる、「句またがり」の句になります。

【NO.4】

『 山河はや 冬かがやきて 位につけり 』

季語:冬(冬)

意味:山も河も、冬を迎えて早くも輝きを増し、その存在感を強めている。

【NO.5】

『 梅漬の 種が真赤ぞ 甲斐の冬 』

季語:冬(冬)

意味:梅漬けの種が真っ赤に染まっているぞ。甲斐の冬が来た。

【NO.6】

『 亡きものは なし冬の星 鎖(さ)をなせど 』

季語:冬の星(冬)

意味:死んでいったものはもういないのだ。冬の星は星座として鎖のように繋がっていても。

【NO.7】

『 白雲の うしろはるけき 小春かな 』

季語:小春(冬)

意味:穏やかな空と白い雲の後ろに自然のはるかさを感じる小春の日だなぁ。

【NO.8】

『 風の彼方 直視十里の 寒暮あり 』

季語:寒暮(冬)

意味:風の吹く彼方に直視で十里ほど見える冬の夕暮れだ。

【NO.9】

『 うきうきと 咲いて淋しき 花八ツ手 』

季語:花八ツ手(冬)

意味:うきうきとしたように咲いているが、どこか寂しそうなヤツデの花だ。

さいごに

龍太の俳句は、父・蛇笏のホトトギス派の流れを汲む格調高い句、そして蛇笏の句ともまた違った新しい感性や、しなやかさや瑞々しさをもっています。

飯田龍太の逝去にあたって、多くの俳人が追悼句を寄せましたが、その中に、高橋睦郎の「秋の蛇笏春の龍太と偲ぶべし(秋の俳句といえば父・蛇笏、春の俳句といえば息子龍太に名句がある)」という句があります。

蛇笏も龍太も優れた俳人であったという、俳人・蛇笏と龍太に対する尊敬、そして哀悼の意を込めた句です。

奇しくも、蛇笏の命日は10月3日と秋、龍太の命日は2月25日と早春の頃でした。しなやかで繊細な飯田龍太の名句の数々、じっくりと味わってみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。