今回は、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした「正岡子規(まさおか しき)」の俳句をご紹介します。

文学者でありながら、多くの俳句作品を残した正岡子規は「俳句」という言葉を定着させた人物でもあります。

柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺

by正岡子規 pic.twitter.com/LgbI09GMJ0

— 松原 治隆 (@harutaka49gmai1) November 5, 2015

それでは、正岡子規が詠んだ数多くの俳句の中から、春、夏、秋、冬の代表的な作品をそれぞれ紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

まずは、正岡子規の生涯や人物像を簡単に紹介していきます。

正岡子規の特徴や人物像

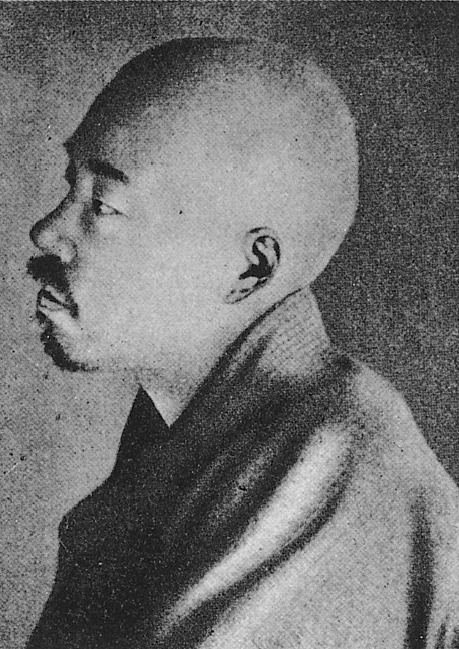

(正岡子規 出典:Wikipedia)

日本人であれば、誰もが一度はその名を聞いたことのある俳人、正岡子規(1867年~1902年)。

本名は正岡常規(つねのり)といい、愛媛県松山市に生まれました。

「子規」は俳号で、ホトトギスという鳥を指す言葉です。ホトトギスは、のどから血を流して鳴くと言い伝えられており、そんなホトトギスの姿に子規は結核のため喀血を繰り返す自らを重ねていたといわれています。

子規は21歳のときに結核を患い、以後34歳で亡くなるまで、病と闘っていたことで知られています。28歳で脊椎カリエスを発症。亡くなるまでの3年間は寝たきりに近い生活を送っていたといわれています。

【今日の二句】=正岡子規1867.10.14生。結核にて34歳没。 ①『柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺』 ②『柿くふも 今年ばかりと 思ひけり』 pic.twitter.com/IZSlSTa3GP

— jijihesoやまひで (@jijiheso) October 14, 2015

子規は、短歌や俳句の分野において大いなる革命を成し遂げたともいえる明治時代の文豪で、亡くなる数時間前まで句を詠み続け、短い生涯に残した俳句の数は20万句ともいわれています。

子規は、目の前の自然の情景をそのままスケッチするように描写した数々の印象的な句を残しています。

次に、正岡子規の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)別に紹介していきます。

正岡子規の有名俳句・代表作【40選】

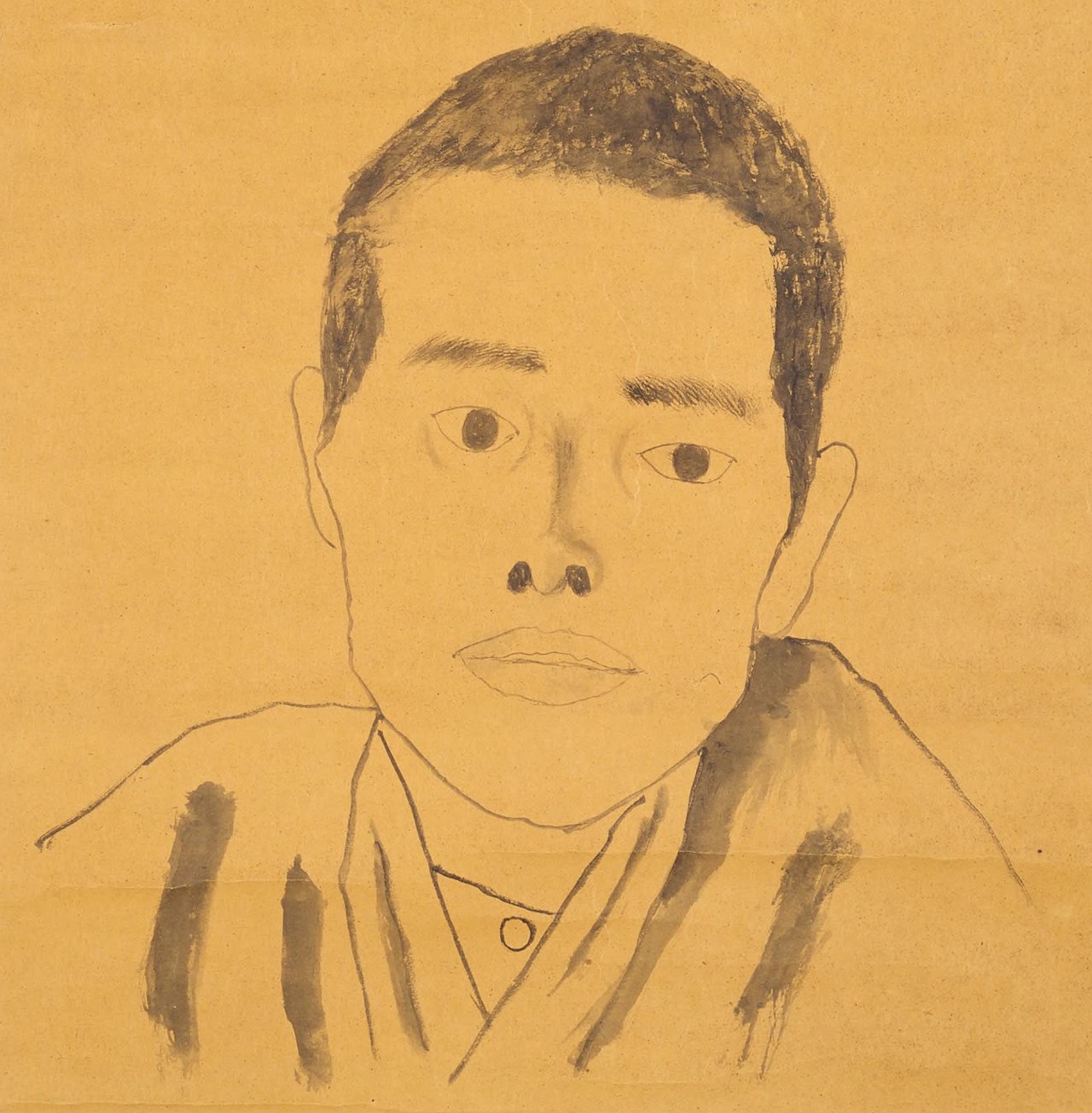

(子規が晩年の1900年に描いた自画像 出典:Wikiepedia)

春の俳句【10選】

【NO.1】

『 若鮎の 二手になりて 上りけり 』

季語:若鮎(春)

現代語訳:若鮎群れが、二手に分かれて川をさかのぼっていくことだよ。

【NO.2】

『 雪残る 頂ひとつ 国境 』

季語:雪残る(春)

現代語訳:平野の雪は解け、国境にある山の頂きにだけ、まだ雪が残っているよ。

【NO.3】

『 毎年よ 彼岸の入りに 寒いのは 』

季語:彼岸の入り(春)

現代語訳:毎年のことだよ、彼岸の入りでまだ寒さが残っているのはね。

【NO.4】

『 春や昔 十五万石の 城下かな 』

季語:春(春)

現代語訳:江戸幕府があった頃、この地は十五万石の栄えた城下だった。その春も、今となっては遠い昔のことだよ。

【NO.5】

『 紫の 蒲團(ふとん)に坐る 春日かな 』

季語:春日(春)

現代語訳:紫の布団の上に座って春の日差しを眺めていることだ。

【NO.6】

『 おそろしや 石垣崩す 猫の恋 』

季語:猫の恋(春)

現代語訳:おそろしいことだなぁ。固く重い石垣すら崩してしまう猫たちの恋は。

【NO.7】

『 菜の花や 小学校の 昼餉(ひるげ)時 』

季語:菜の花(春)

現代語訳:菜の花が咲いているなぁ。小学校は昼食の時間のようだ。

【NO.8】

『 故郷や どちらを見ても 山笑ふ 』

季語:山笑ふ(春)

現代語訳:故郷だなぁ。どちらを見ても山が笑うように新芽をつけて花を咲かせている。

【NO.9】

『 汐干(しおひ)より 今帰りたる 隣かな 』

季語:汐干(春)

現代語訳:潮干狩りから今帰ってきたようだ、お隣さんは。

【NO.10】

『 島々に 灯をともしけり 春の海 』

季語:春の海(春)

現代語訳:霞む春の海に夜が迫り、島々では明かりをぽつぽつと付け始めた。

夏の俳句【10選】

【NO.1】

『 茗荷より かしこさうなり 茗荷の子 』

季語:茗荷の子(夏)

現代語訳:茗荷の親(葉)よりも赤紫色の茗荷の子(花穂)の方が、賢そうに見えるものだよ。

【NO.2】

『 ずんずんと 夏を流すや 最上川 』

季語:夏(夏)

現代語訳:目の前を激しく流れる最上川。流れの勢いや水量に圧倒されるよ。まるで夏という季節自体を乗せて「ずんずん」と激しく流れていくようだよ。

【NO.3】

『 紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘 』

季語:紫陽花(夏)

現代語訳:紫陽花がなんと美しく咲いていることだろう。昨日は本当だと言ったことが、今日は嘘に変わってしまうように、紫陽花の花の色は日々変化していくことよ。

【NO.4】

『 夏嵐 机上の白紙 飛び尽す 』

季語:夏嵐(夏)

現代語訳:ある夏の日。窓から突然吹き込んできた嵐のような南風が、机の上にあった白い紙をすべて飛ばしてしまったよ。

【NO.5】

『 梅雨晴れや ところどころに 蟻の道 』

季語:梅雨晴れ(夏)

現代語訳:梅雨晴れだなぁ。ところどころにアリが行列を作っている。

【NO.6】

『 夏草や ベースボールの 人遠し 』

季語:夏草(夏)

現代語訳:夏草が茂っている。ベースボールをしている人達がこんなにも遠い。

【NO.7】

『 牡丹画いて 絵の具は皿に 残りけり 』

季語:牡丹(夏)

現代語訳:牡丹の花の絵を描き終わって、絵の具が皿に残ったなぁ。

【NO.8】

『 五月雨や 上野の山も 見あきたり 』

季語:五月雨(夏)

現代語訳:五月雨が降り続いているなぁ。ここから見る上野の山ももう見飽きてしまった。

【NO.9】

『 薄月夜(うすづきよ) 花くちなしの 匂いけり 』

季語:花くちなし/クチナシの花(夏)

現代語訳:曇り空から薄く月が出ている夜に白い花が見えて、どこからともなくクチナシの花の香りが漂ってきている。

【NO.10】

『 夕風や 白薔薇の花 皆動く 』

季語:薔薇(夏)

現代語訳:夕暮れの風が吹いているなぁ。白薔薇の花は皆風に揺られて動いている。

秋の俳句【10選】

【NO.1】

『 枝豆や 三寸飛んで 口に入る 』

季語:枝豆(秋)

現代語訳:茹でた枝豆。莢を押してみると中から勢いよく枝豆が飛び出し、三寸ほど宙をまって口の中に飛び込んできた。

【NO.2】

『 砂の如き 雲流れゆく 朝の秋 』

季語:朝の秋(秋)

現代語訳:朝の清々しい空に、まるで砂をほうきで掃いたように流れる雲が浮かんでいる。あぁ、もう秋だなぁ。

【NO.3】

『 三千の 俳句を閲し 柿二つ 』

季語:柿(秋)

現代語訳:読者から寄せられたたくさんの俳句の中からよい句を選句し、その仕事終えたところで、さぁ柿を二つ食べることだ!

【NO.4】

『 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺 』

季語:柿(秋)

現代語訳:柿を食べていると、折よく法隆寺の鐘の音も聞こえてきたことだよ。

【NO.5】

『 痰一斗 糸瓜(へちま)の水も 間に合わず 』

季語:糸瓜(秋)

現代語訳:病いのため一斗もの痰(たん)が喉につまる。漢方薬の糸瓜(ヘチマ)の水を飲むが、後から後から痰が出てきてこの水も間に合わない。

【NO.6】

『 赤蜻蛉 筑波に雲も なかりけり 』

季語:赤蜻蛉(秋)

現代語訳:赤蜻蛉が舞う季節となった。向こうにそびえる筑波山の上に広がる空は、雲一つない快晴であることよ。

【NO.7】

『 鶏頭の 十四五本も ありぬべし 』

季語:鶏頭(秋)

現代語訳:鶏頭(けいとう:花の名前)が十四、五本くらい咲いているのに違いないだろう。

【NO.8】

『 糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな 』

季語:糸瓜(秋)

現代語訳:糸瓜の花が咲いる。糸瓜の水の効果もなかったのか、目の前には痰が絡んで亡くなった遺体が安置されているよ。

【NO.9】

『 をとといの へちまの水も 取らざりき 』

季語:へちま(秋)

現代語訳:一昨日のへちまの水を取れなかったなぁ。

【NO.10】

『 松山や 秋より高き 天主閣 』

季語:秋(秋)

現代語訳:我が故郷の松山城だなぁ。秋の空より高くそびえ立つような天守閣である。

冬の俳句【10選】

【NO.1】

『 いくたびも 雪の深さを 尋ねけり 』

季語:雪(冬)

現代語訳:庭に積もった雪がどのくらいの深さになっているものか知りたくて、何度も家人に尋ねてしまったよ。

【NO.2】

『 雪ふるよ 障子の穴を 見てあれば 』

季語: 雪(冬)

現代語訳:雪が降ってきたよ!障子の穴から庭を覗いていると。

【NO.3】

『 雪の家に 寝て居ると思う ばかりにて 』

季語:雪(冬)

現代語訳:外は雪が降る中、家で一人寝ていると、外の様子が知りたくて、雪はどんな風に降っているのだろうか、もうどれくらい積もっているのだろうかと、思うばかりであることよ。

【NO.4】

『 障子明けよ 上野の雪を 一目見ん 』

季語:雪(冬)

現代語訳:誰か障子をあけてくれ。上野に降り積もる雪を一目みたいんだ。

【NO.5】

『 日のあたる 石にさはれば つめたさよ 』

季語:つめたさ(冬)

現代語訳:日が当たっている石に触ると、温かいということはなく冷たさが伝わってくる。

【NO.6】

『 吹きたまる 落葉や町の 行き止まり 』

季語:落葉(冬)

現代語訳:風で落ち葉が吹きたまっているなぁ。ここは町の行き止まりの場所だ。

【NO.7】

『 漱石が来て 虚子が来て 大三十日(おおみそか) 』

季語:大三十日(暮)

現代語訳:あいさつに漱石が来て、虚子がきた年末の大晦日だ。

【NO.8】

『 世の中も 淋しくなりぬ 三の酉 』

季語:三の酉(冬)

現代語訳:世の中も淋しくなったものだ。三の酉になって年末が近くなっている。

【NO.9】

『 薪をわる いもうと一人 冬籠 』

季語:冬籠(冬)

現代語訳:薪を割っている妹が1人で冬ごもりの支度をしている。

【NO.10】

『 あたたかな 雨がふるなり 枯葎(むぐら) 』

季語:枯葎(冬)

現代語訳:冬にしてはあたたかい雨が降っている枯れたムグラの茂みだ。

さいごに

人に愛され、尊敬されていたことでも有名な正岡子規は、その短い生涯で20万を超えるほどの作品を残したといわれています。

今回は、正岡子規の残した俳句の中でも特に有名な作品を現代語に訳し、そこに込められた意味など簡単な感想をご紹介してきました。

写実的な描写を得意とする子規の作品は、とても新鮮で、魅力的なものばかりです。

今回紹介した俳句の他にも多くの句を詠んでいますので、気になった方はぜひ調べて見てください。

俳句家 正岡子規のお墓に行きました。 pic.twitter.com/HYWchlPJyM

— HIRO (@super009) April 17, 2014

最後までお読みいただき、ありがとうございました!