「世界一短い詩」といわれている日本の伝統芸能「俳句」。

感じたことや日常の風景を五七五の17音で表現する俳句は鑑賞して楽しむだけでなく、誰もが簡単に作ることができる身近な文芸です。

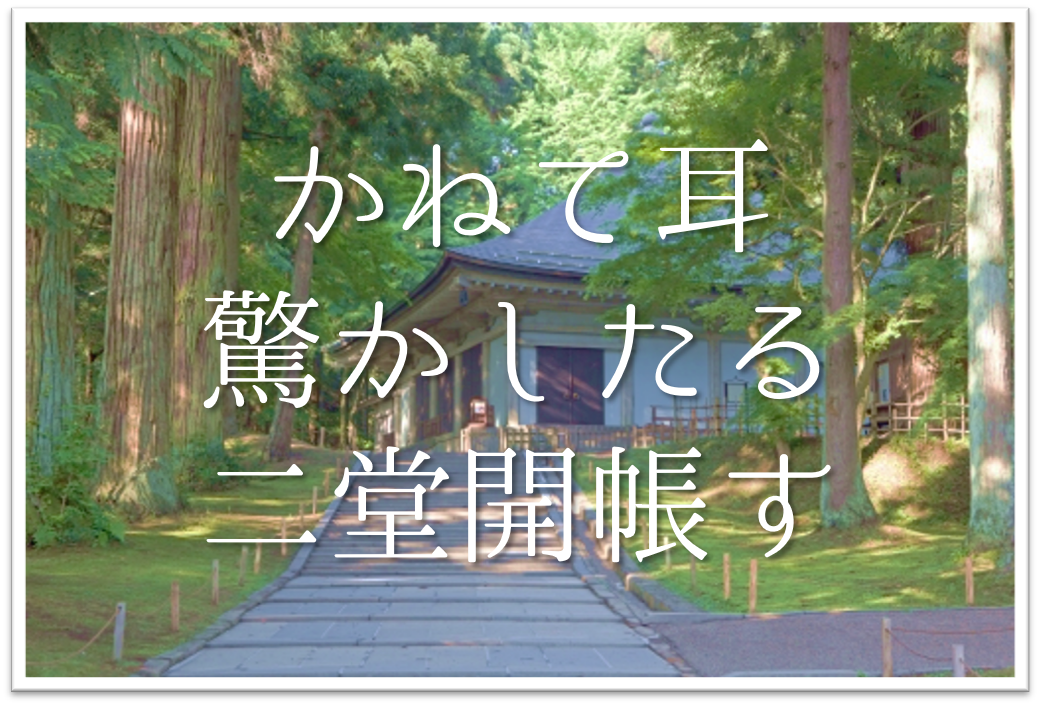

今回は、松尾芭蕉の「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」という奥の細道(平泉)の一節をご紹介します。

かねて耳驚かしたる二堂開帳す

経堂は三将の像を残し 光堂は三代の棺を納め 三尊の仏を安置す

七宝散りうせて 珠の扉風に破れ 金の柱霜雪に朽ちて 頽廃空虚のくさむらとなるべきを 四面新たに囲みて 甍を覆うて風雨をしのぐ しばらく千歳の記念とはなれり

五月雨の降り残してや光堂

「奥の細道」より— 夏草 (@ymmbgr171216) May 3, 2019

本記事では、「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」の作者や季語・意味・詠まれた背景

(平泉中尊寺覆堂 出典:Wikipedia)

かねて耳 驚かしたる 二堂開帳す

(読み方:かねてみみ おどろかしたる にだうかいちょうす)

この文章の作者は「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。

松尾芭蕉は、江戸時代前期に活躍した俳人です。当時は言葉遊びのような滑稽さが中心だった俳諧を、芸術にまで高め「俳聖」とも称されるほどの人物でした。

芭蕉の著作『奥の細道』の「平泉」の章で詠まれている一節です。

季語

こちらの句に季語はありません。

この句が登場する『奥の細道』は、俳句と文章が交互に書かれている著作です。

「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」は、その後に続く文章の始まりであると理解されています。

参考まで、この句の前には「卯の花に兼房見ゆる白髪かな」、後ろには「五月雨の降り残してや光堂」という句があり、季語はそれぞれ「卯の花」と「五月雨」で、夏を表しています。

意味

「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」を現代語訳すると・・・

「以前から、その評判を聞いて驚いていた二堂が開かれていた」

となります。

意味としては、「前々からうわさで素晴らしいと聞いていた二堂がちょうど開かれていた」といった感じになります。

この句が詠まれた背景

『奥の細道』はいくつかの章で構成されており、この句は「平泉」の章に登場する一節です。

「平泉」は岩手県南部にある土地で、平安時代に奥州藤原氏が統治していました。

藤原清衡、基衡、秀衡の親子三代のときに最盛期を迎えますが、源頼朝から逃げてきた源義経を秀衡がかくまったことがバレてしまい、頼朝によって滅ぼされてしまいます。

(奥州藤原氏三代像 出典:Wikipedia)

「平泉」の章で松尾芭蕉は奥州藤原氏ゆかりの土地を訪れ、この史実を回想しています。

「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」の鑑賞

「かねて」は「以前から」という意味の副詞で、芭蕉は以前から二堂のうわさを聞いていたことを表しています。

前々から訪れたいと思っていた二堂を今日ようやく訪れることができ、しかもちょうど開帳していたことに喜びを感じています。

平泉には経堂に鎮座する藤原清衡、基衡、秀衡の親子三大の像、そして光堂には彼らの棺とともに三尊の仏像を安置しています。

三代にわたって栄えた奥州藤原氏の栄華も一睡の夢のようにはかなく消えてしまった、そんな思いが込められた一節です。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は1644年に伊賀上野(三重県伊賀市)の貧しい農家に生まれ、1694年11月、旅の途中でその生涯を終えました。

日本人であれば誰もがその名を聞いたことがあるのではないでしょうか?

松尾芭蕉は江戸時代前期に活躍した俳諧師で、本名を松尾宗房、俳号を「芭蕉」といいます。

芭蕉は、当時盛んであった俳諧(連句)を芸術的な域に高め、芸術性が極めて高い「蕉風」と呼ばれる句風を確立したことで知られています。

芭蕉は幼くして伊賀国上野の武士、藤堂良忠に仕え、主君良忠とともに京都の国学者北村季吟に師事し、その門下となりました。古典における教養を習得し、俳諧を詠むようになったのもこの頃であったといわれています。良忠亡き後、芭蕉は奉公先を転々としつつ、俳諧においては伊賀上野では知られた存在となります。

そして、40代に入ると自らが尊敬してやまない昔の詩人たちと同じように旅に出ることを心に決めます。

1684年、江戸から伊賀への『野ざらし紀行』の旅を経て、いよいよ芭蕉は自身の俳諧の道を見出します。この『野ざらし紀行』以来、芭蕉は「旅する俳諧師」としての数々の作品を残していくことになります。1687年には伊勢へ向かう『笈の小文』の旅へ出発し、復路は『更科紀行』としてまとめられています。そして芭蕉の俳諧紀行文の最たるものが、今回の「かねて耳驚かしたる二堂開帳す」が記されている『奥の細道』です。

旅の終わりは突然やってきます。1694年、故郷の伊賀を訪れるも、帰りの大阪で高熱に倒れ、たくさんの弟子さんたちに見守られながら、享年51歳で亡くなりました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)