松尾芭蕉は多くの名句を残した俳聖として世界的に有名です。

有名な句には人生に終わりに詠んだ句、いわゆる辞世の句がいくつか残されています。

その中でも「この道や行く人なしに秋の暮れ」は俳句の境地に立った芭蕉だから詠むことができたと言われています。

この道や 行く人なしに 秋の暮れ(松尾芭蕉) #俳句 pic.twitter.com/dqdMcwD60f

— iTo (@itoudoor) September 13, 2013

この句で詠まれている境地で見たものとは一体何を示すのでしょうか?

本記事では、「この道や行く人なしに秋の暮れ」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「この道や行く人なしに秋の暮れ」の作者や季語・意味・詠まれた背景

この道や 行く人なしに 秋の暮れ

(読み方:このみちや ゆくひとなしに あきのくれ)

この句の作者は「松尾芭蕉」が51歳の時、大坂(現在の大阪府)で行われた句会で詠んだものです。

そして、この句会は芭蕉にとって人生最後の句会になりました。

季語

この句の季語は「秋の暮れ」、季節は「秋」です。

秋の暮れの意味は二つあります。

一つ目は文字通り秋の夕暮れの意味で、二つ目は秋の季節の終わりという意味です。

この季語は二つの意味が重なって使われる場合も多く、寂しさを感じさせる季語として、和歌の時代から使用されてきました。

今回は詠まれたのが旧暦の9月であり、一つ目の意味である秋の夕暮れと考えられています。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「秋の夕暮れ時にこの道を行くものは全くいない。道を行く私は何と寂しいことだ」

という意味になります。

この句が詠まれた背景

この句は「松尾芭蕉」が51歳の時、大坂(現在の大阪府)で行われた人生最後の句会で詠んだものになります。

つまり、芭蕉が最晩年の時に詠んだ句になります。

この時、最晩年でありながら大きな問題を抱えていました。

弟子の濱田洒堂と槐本之道が大坂で揉め事を起こしていたのです。弟子らは芭蕉の門下生としての主導権の争いをしていました。

そのため51歳と当時としては高齢でありながら、大坂 (現在の大阪府)へ仲裁に向かいました。

しかし、仲裁は難航し、酒堂は失踪する事態に陥ります。

そして、二人の弟子をなだめている最中に行われた句会で詠みました。

二人の不仲による心労と言われていますが、この句を詠んだ三日後に体調を崩し、約二週間後に亡くなります。

芭蕉は亡くなる前にもいくつか俳句を詠んでいますが、今回の句も辞世の句の一つとして捉えられています。

「この道や行く人なしに秋の暮れ」の表現技法

切れ字「や」

この道やの末尾「や」は切れ字と呼ばれ、作者の感動ポイントを示しています。

切れ字は感動ポイントを示すと同時に、意味の切れを発生させます。

つまり、「この道や」だけで一つの意味を持っていることになります。

今回は芭蕉が歩いてきた道に関して感慨深い思いを持っていることを示しています。

初句切れ

今回は「この道や」で意味が切れますので、五・七・五の最初の五で切れます。

これを初句切れと呼びます。

初句切れは最初の言葉の印象をさらに強める効果があります。

つまり、何もしなくても印象に残りやすい言葉をさらに強調しています。

今回は「この道」が強められることで、どんな道なのかを読み手が想像を巡らせる効果があります。

体言止め「秋の暮れ」

最後の言葉を「秋の暮れ」と名詞で止めることを体言止めと呼びます。

体言止めには読み手に続きを想像させる余韻の効果があります。

秋の暮れに何を思ったのだろうと考えやすくする効果です。

今回はその効果もありますが、主に句のまとまりをよくする効果が働いています。

体言止めは切れ字の「や」と相性がよく、句の全体の語感がまとまりやすい表現として古来より知られています。

言い換えれば、余韻を残しながらも、読んでみると切れが良い文章になるというイメージです。

「この道や行く人なしに秋の暮れ」の鑑賞文

【この道や行く人なしに秋の暮れ】の句は松尾芭蕉が人生の終わりに見た、俳諧に対する孤独感や自負を表現しています。

芭蕉の歩いた俳諧の道は順調なものではありませんでした。

名が売れる前は俳句以外にも職を持ち、そちらで生計を立てるほどに困窮していたと言われています。

41歳から何度も厳しい旅を繰り返し、その果てに芭蕉は作風を確立し、多くの門下生を抱える大きな派閥となりました。

しかし、自らが切り開いた俳諧の道を追ってくる人がいなかったのではないでしょうか。

門下生が俳諧の道を研鑽し進んでいるかと思えば、主権争いをしていたとなれば心苦しく感じるでしょう。

また、芭蕉のたどり着いた境地「不易流行」も当時の弟子たちからは理解を得られにくかったと伝えられています。

不易流行とは、いつまでも変わらないものも時代に応じて変化しているものも本質は変わらないという意味です。

境地の考えに対して誰も理解を得られないということは、そこまで俳諧の道を究めたことでもあります。

後継者のいない俳諧の道に対する孤独感、そして誰もいないところに着いたという誇りがこの句から漂ってきます。

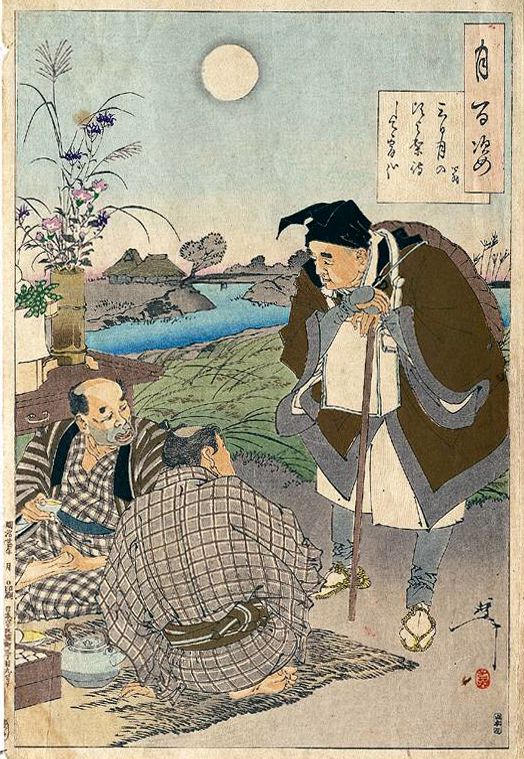

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭蕉 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉(1644~1694年)本名は松尾宗房(むねふさ)。三重県出身。

江戸の三大俳人の一人で、俳聖として世界的に有名です。

芭蕉は13歳の時に父を亡くし、料理人や帳簿付けなどの仕事をしながら俳句を詠んでいました。

俳句の旅の中で有名なものの一つに「おくのほそ道」がありますが、この頃に芭蕉の作風が確立したと言われています。

これは46歳の時に東北地方と北陸を約150日で巡る過酷な旅でした。

そして51歳の時に江戸から大坂へ門下生の仲裁に向かいました。

しかし仲裁はできないまま、旅の途中に亡くなり、遺言通りに木曽義仲の墓の隣に埋葬されました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(新大仏寺の芭蕉塚 出典:Wikipedia)

- 「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」

- 「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」

- 「むざんやな 甲の下の きりぎりす」

- 「五月雨の 降りのこしてや 光堂」

- 「荒海や 佐渡に横たふ 天の河」

- 「行く春や 鳥啼き魚の 目は泪」

- 「夏草や 兵どもが 夢の跡」

- 「象潟や 雨に西施が ねぶの花」

- 「石山の 石より白し 秋の風」

- 「あらたふと 青葉若葉の 日の光」