俳句は5・7・5の「17音」という短い文の中で情景を切り取り描写する日本が誇る文学の一つです。

そんな俳句には古くから伝えられているルールや作り方があります。

今回は、高校生の方に向けて俳句の基本的なルールや作り方について簡単にわかりやすく解説していきます。

緑茶パックの包みに

書いてあった高校生の俳句素敵だったので

いつも持ち歩いてる

ノートに貼っつけた😌✨ pic.twitter.com/hDNxfuKSQs— Caves@放置少女 (@Caves6205) December 14, 2020

目次

俳句とは?基本的なルールを知ろう!

俳句を作るからにはまずは絶対に覚えておきたい点を紹介していきます。

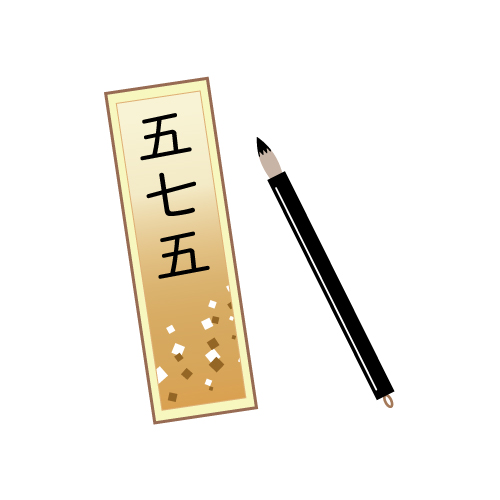

①5・7・5の17音にすること

俳句を書くからには知っておきたいルールの1つですよね。

なぜ音の数を5・7・5にしたのかというと、文を読む時のリズムがとてもバランスの良いものになるからです。

そして17音という短い文にするため、精錬された言葉たちを並べることになります。そうすることによって、俳句はより深く多様な表現ができるようになるのです。

そんな17音で数々の場面や作者の気持ちを切り取るわけですが、俳句を書くにあたって1つポイントがあります。

それは、俳句は「音」でできているというところです

普段、文字を数える時「1文字、2文字…」と数えます。しかし、俳句は「1音、2音…」と数えるんです。この「音」は、俳句の書き方にも影響しています。

例えば、「兄弟」という言葉があります。「きょ」と書くと2文字になるのですが、言葉に出して「きょ」と言ってみると「きよ」とは言わず、「きょ」と1音で発音してしまいます。

こういう「ゃ」「ゅ」「ょ」といったものが含まれている言葉を俳句で使うと全て1音となるのです。

②俳句の中に「季語」を使うこと

日本には「季語」と呼ばれる言葉があります。

春夏秋冬という4つの季節「四季」の中には。その四季らしい言葉があります。これが、いわゆる「季語」と呼ばれるものになるわけです。

【例えば】

- 春・・・「春分」「お花見」「桜」「入学式」

- 夏・・・「海」「猛暑」「梅雨」「アイスクリーム」

- 秋・・・「紅葉」「もみじ狩り」「栗」

- 冬・・・「雪」「ゆきだるま」「炬燵」などなど

季節がある日本だからこそ根付いた言葉たちと言えるでしょう。

この季語を使うと、俳句に書かれた情景や状況などがより具体的にイメージ出来ます。

季語があるのとないのでは俳句に大きな違いが出るの、俳句には必ず取り入れましょう。

また、季語がのっている「歳時記(さいじき)」という辞書のようなものもあり、図書館や本屋さんなどでも置かれています。

高校生向け!俳句の作り方&コツ

以上、「①5・7・5の17音にすること」「②俳句の中に「季語」を使うこと」の2点のルールをしっかり確認できたでしょうか?

確認できたらさっそく俳句を作りましょう!

①まずはテーマ&季語を決めよう

俳句を作るには、まずテーマを決めましょう。

学校で起きたことや行事、日常生活で感じたことや発見したことなど、どれか1つ大きなテーマを決めましょう。

例えば「体育祭」「修学旅行」「散歩道」「買い物した時の出来事」などなど、自分が俳句にしたいと思ったものをテーマとします。

そしてテーマが決まったら、季語を調べたり考えてみましょう。

「歳時記」などを用いて、テーマに沿った季節から季語を調べます。

②「場面」や「気持ち」を切り取ってみよう

テーマや季語は決めましたか?

そしたらテーマについて、考えたり思い出したりして場面を広げてみましょう。

テーマを紙の真ん中に書いて、周りにどんどん場面や気持ちをつなげていきます。

その時は暑かったか寒かったか、何をしたか、自分は嬉しかったか悲しかったかなどの気持ちを書き出し、どんどん連想させていきましょう。

思い出すために行事だったら、写真を見たり友達と話したりしてみてもいいですし、日常生活のことだったらその場所に行ってみたりしてもいいと思います。

③伝えたい芯となるものを決めよう

いくつか思い出したらそこから自分が一番伝えたい事は何かを決めます。

テーマをそのまんま伝えたい芯の部分にするのもいいですが、自分の気持ちを伝えたい芯の部分にすると俳句に深みが出ます。

その行動をして、またその情景を見て自分がどう思ったかどう感じたかというのは俳句を書く時にとても大事な要素になってきます。

嬉しかったとか…悲しかったとか…寂しかったとか…悔しかったとか…。

人間、様々な感情を持って物事を判断します。

③5・7・5の17音にして読んでみよう

伝えたい芯となる部分が決まったら早速5・7・5の文にしてよんでみましょう。

先ほど書き出しておいた季語と自分が一番伝えたい場面や気持ちを使って、5・7・5の形に当てはめてみましょう。

その時にテーマにきちんと沿ったものになっているか、伝えたい芯となるのが読んだ時に伝わるかを考えながら組み合わせていきます。

5・7・5の形にしたら、声に出して読んでみてください。

ルールのところでも言ったように俳句は「音」なので、書くものというより読むものという考え方をされてきました。

違和感なく読めるか、季語はひとつ入っているか、自分の伝えたいものの場面がきちんと描写されているかなども読みながらチェックしましょう。

⑤「字余り」「字足らず」を使ってみよう

5・7・5の中に言葉を収めようとした時、言葉が多かったり少なかったりするのに違和感がなく読める場合もあります。

これは、「字余り」「字足らず」といって、作品を印象的にするために用いられる技法の一つです。

作者が意図的に使っている場合も多く、決してルール違反をしているわけではありません。

リズムを崩すことによって言葉は目立つようになります。それにより、感動をも際立たせることができるのです。

もしも作品に目立たせたい言葉があるときなどに用いてみてはいかがでしょうか?

しかし注意しなければいけないのは、非常に扱いが難しいということです。

間が必要以上に伸びてしまったり、リズムを壊してしまったりするのでよほどうまく使わないと見苦しい仕上がりになってしまいます。

⑥切れ字を使ってみよう

「切れ字」とは、主に「や」「かな」「けり」の3つの手法を指します。

切れ字十八字という十八個の切れ字をまとめて言われたりしていますが、大体この3つしか使いません。

例えば、松尾芭蕉の下記の俳句があります。

閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声

これは、「森に広がる静寂の中、セミの鳴き声が硬い岩にさえ染み入りそうに泣いている」という意味が込められた俳句です。

この句は森の静けさを表現しているので、「閑かさ」の直後に「や」と切れ字を入れて間を作り、そこに読み手を注目させるのです。

すると、下の句の「岩に〜蝉の声」に引き込まれていき、感動が生まれるわけです。また読んだ直後も余韻を残せる句になります。

高校生が知っておきたい有名俳句【おすすめ10選】

ここからは、高校生なら知っておきたい有名な俳句を5つ紹介していきます。

【NO.1】松尾芭蕉

『 秋深き 隣は何を する人ぞ 』

季語:秋深き(秋)

意味:秋が深まってきた。隣の人は何をしているのだろうか。

【NO.2】小林一茶

『 名月を とってくれろと 泣く子かな 』

季語:名月(秋)

意味:秋の夜、名月を「とってよー」と、泣く子がいる…

【NO.3】上島鬼貫

『 行水の 捨てどころなし 虫の声 』

季語:虫の声(秋)

意味:残り水を捨てられる場所がないくらいあちこちで虫が泣いている。

【NO.4】小林一茶

『 やれ打つな はえが手をする 足をする 』

季語:はえ(夏)

意味:やれ、ハエを叩くな。はえが手をすり、足をすっているだろう。

【NO.5】与謝蕪村

『 みじか夜や 毛虫の上に 露の玉 』

季語:みじか夜(夏)

意味:夏の短い夜が明け始めた頃、毛虫の毛の上で露がキラキラと輝いている。

【NO.6】宝井其角

『 名月や 畳の上に 松の影 』

季語:名月(秋)

意味:名月が出ているなぁ。畳の上に松の影が伸びている。

【NO.7】高浜虚子

『 白牡丹と いふといへども 紅ほのか 』

季語:牡丹(夏)

意味:白牡丹といっても中心部はほのかに色が差している。

【NO.8】山口誓子

『 学問の さびしさに堪へ 炭をつぐ 』

季語:炭(冬)

意味:1人学問をする寂しさに耐えながら炭をついでいる。

【NO.9】久保田万太郎

『 湯豆腐や いのちのはての うすあかり 』

季語:湯豆腐(冬)

意味:湯豆腐がおいしそうだなぁ。命の果ての薄明かりとは、湯豆腐から立ち昇る湯気のようなものなのだろうか。

【NO.10】金子兜太

『 銀行員等 朝より蛍光す 烏賊のごとく 』

季語:無季

意味:銀行員たちは朝から蛍光灯を付けている。ホタルイカの放つ光のようだ。

さいごに

俳句の作り方やコツについて解説しました。

俳句は、自分の思ったこと伝えたいことを表現する昔からの手段です。

ルールや作り方さえ覚えていれば、書くものがなくても俳句は作れます。

是非、日常生活の中で俳句を作ってみてくださいね。