「俳聖」との呼び名も高い、江戸時代の俳人「松尾芭蕉」。

芭蕉の作風は「蕉風」と言われ、後進の俳人のお手本となりました。そんな芭蕉の文学の最高傑作が、江戸から東北、北陸を踏破して岐阜の大垣に至るまでの旅をまとめた俳諧紀行文「おくのほそ道」です。

国語の教科書でも取り上げられ、広く親しまれている作品です。

今回は、「おくのほそ道」にも載っている「暑き日を海にいれたり最上川」という句を紹介していきます。

暑き日を海にいれたり最上川(松尾芭蕉) #俳句 pic.twitter.com/qmi8nAYWIE

— iTo (@itoudoor) August 3, 2013

本記事では、「暑き日を海にいれたり最上川」の季語や意味・表現技法・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「暑き日を海にいれたり最上川」の季語や意味・詠まれた背景

暑き日を 海にいれたり 最上川

(読み方:あつきひを うみにいれたり もがみがわ)

この句の作者は「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。

芭蕉は、江戸時代前期に活躍した俳諧師です。

人生を旅そのものととらえ、江戸から東北・北陸など日本各地をまわり、俳句を詠みながら旅をしました。紀行文学の最高傑作とも称される『おくのほそ道』など、5つの旅行記を残しています。

この句は現在の山形県酒田市で詠んだ句になります。

季語

この句の季語は「暑き日」、季節は「夏」です。

この句では「暑き日」と言う言葉に「気温の高い一日」と言う意味と「真っ赤に燃えるあつい夕日」の二つの意味がこめられています。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「あつい夕日が最上川によって海に流し込まれ、沈もうとしている。気温の高かった一日も終わりを迎え、涼を得られることだよ。」

という意味になります。

「暑き日を海にいれたり」とは、「気温の高い一日が川によって海に流されていく」「あつい夕日が川によって海に沈められていく」といったような意味合いで用いられています。

この句が詠まれた背景

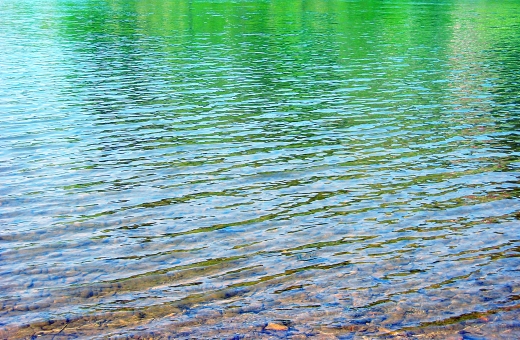

この句は「おくのほそ道」によると、最上川を舟で下り、酒田の湊についたときの様子を詠んでいると書かれています。

このとき随行していた門人の河合曾良も「曾良旅日記」を残しており、それによると陰暦の6月13日の夕方のことのようです。

これは、今の暦でいえば7月末頃にあたり、曾良は「暑甚だし(暑いことこの上ない)」と記しています。

また、この句の初案は「涼しさや海に入れたる最上川」であったとされます。

「暑き日を海にいれたり最上川」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・

- 「海にいれたり」の二句切れ

- 「海にいれたり」の擬人法

- 「海にいれたり最上川」の倒置法

- 「最上川」の体言止め

になります。

「海にいれたり最上川」の二句切れ

「かな」「や」「けり」などの切れ字のあるところや、普通の文でいえば句点「。」で切れるところを、句切れと呼びます。

この句は「海に入れたり」(海に流しいれている。)の二句のところで切れるため、「二句切れ」の句になります。

「海にいれたり」の擬人法

擬人法とは、人ではないものを人にたとえて言う比喩表現のひとつです。

(例:「山が笑う」「風がささやく」などの表現)

この句では、「最上川」が「暑き日」を「海にいれたり」、つまり「最上川が、暑い日を海にいれている」と、まるで「最上川」が人の意思をもって「日」を「海にいれている」かのように表現しています。

作者である芭蕉は、最上川の雄大な自然に感動していることが伝わってきます。

「海に入れたり最上川」の倒置法

倒置法とは、普通の言葉の並びをあえて逆にして配置し、印象を強める表現技法のことです。

この句は、「最上川暑き日を海にいれたり」 (最上川が、あつい日、つまり気温の高かった一日、あつい夕日を海に流し入れている)とするのが、普通の語順です。

しかし、今回は「海に入れたり最上川」とし「最上川」を後に持ってきており、句に余韻を残しています。

「最上川」の体言止め

体言止めとは、文の終わりを体言、名詞で終わることです。

体言止めにすることで、余韻を残し、印象を強める働きがあります。

今回の句では、「最上川」を体言止めにして、とうとうと流れ、海にそそぐ最上川を見た時の感動を伝えています。

「暑き日を海にいれたり最上川」の鑑賞文

この句は、この上なく暑い日、夕刻になってやっと涼を得たときに詠まれた句です。

最上川の海に注ぎ込む河口近くですから、川幅も広く、もともと水量のあるあたりです。しかも、季節柄、梅雨が明けた後でさらに水量を増し、とうとうと流れていたと思われます。

作者はそこを舟で下ってきて、流れる川と日本海に沈む勇壮な夕日を目の当たりにしたのでしょう。

暑い中旅をしてきた一日の終わり、太陽が最上川の注ぎ込む日本海の向こうに沈んでいくのを見て、ほっとした気分も隠れているでしょう。

この句を詠んだ日、芭蕉は酒田の医師のもとに泊まります。この医師も俳諧をたしなむ人でした。

最上川への感動を句に詠むことで、旅先で世話になるその地に暮らす人々への挨拶するような意味合いを込めていたのかもしれません。

「暑き日を海にいれたり最上川」の補足情報

『おくのほそ道』での掲載順

この句は有名な「五月雨を 集めてはやし 最上川」という句が出てくる「最上川」ではなく、その後の「酒田」の項目で紹介されています。

「酒田」では直前にもう一句紹介されており、「あつみ山や 吹浦かけて 夕涼み」という句です。

「あつみ山」は「温海山」と書きますが、「あつい」という語感が共通しています。この句は遠くから吹浦を眺めているのに対し、「暑き日を」は直接川と海の境目を見ているように感じる句です。

ここでは、「暑さと涼しさ」という共通点を詠みながら、遠景から近景へと移り変わっていく様子を俳句の掲載順で示しています。

句の初稿

この句は上記の通り、「涼しさや 海に入たる 最上川」という全く異なる句でした。

「暑き日」とは正反対の「涼しさ」を詠んだこの句からは、後に採用される句のダイナミックさが感じられません。

また、この句は連歌の発句となっているため、正式には七七の付句が加わります。それによると、「月をゆりなす 浪のうき見る」と続きます。

「暑き日を」の句が夕方の燃えるような赤い空を連想させるのに対し、「涼しさや」の句は月が見えるほど夜に近い時間帯を想定していることがわかります。

また、「浪」という言葉から主体は最上川ではなく、海の方にあると解釈されたのでしょう。

「入たる」と「いれたり」

初稿の「入たる」の読み方は、「いれたる」と「いりたる」の2つが考えられます。

「いりたる」という読み方の場合、「海に入った」という意味になり、擬人法ではなく状況を淡々と説明していることになります。

「涼しさや」の句では何と最上川を結びつけているかわかりにくく、付句で月が詠まれたのはそのためでしょう。

一方で、「いれたる」と読むと、海に何かを「いれた」のは最上川だという意味になり、擬人法となるのです。

そのため、推敲された「暑き日を」の方では、煌々と照らしていた太陽が最上川によって海にいれられている、というダイナミックさが表されます。

また、「最上川」という体言止めで終わっていることも含めて、あくまでフォーカスしているのは川の様子だと表現しているのが初稿と違う点です。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は、江戸時代前期に活躍した俳諧師です。

寛永21年(1644年)に伊賀国、現在の三重県伊賀市で生まれました。芭蕉は俳号で、本名は松尾宗房(まつお むねふさ)です。

芭蕉と言う俳号を名乗る前は、宗房(そうぼう 本名を音読みにしたもの)、桃青(とうせい)などの俳号も名乗りました。

身分の高い家の子どもではなく、若い頃は伊賀の武士に出仕、主君藤堂良忠とともに京都の国学者北村季吟に師事しました。

主君の死後、江戸に行きます。江戸で何度か転居して落ち着いたのが、深川の地。家の庭に、芭蕉というバナナの仲間である植物を植え、住まいを芭蕉庵と称しました。

多くの門人を持ち、文化人としての地位を確立、人生の後半生は旅を続け、俳諧紀行文をものし、各地に蕉門の俳諧を広めました。

元禄7年(1694年)50歳の時に、大阪(当時の表記は大坂)で客死しました。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)