五・七・五の17音で綴られる小さな定型詩の「俳句」。

季語を使って作られる俳句は、その短い言葉の中で、人の心情や自然の豊かさを感じることができます。

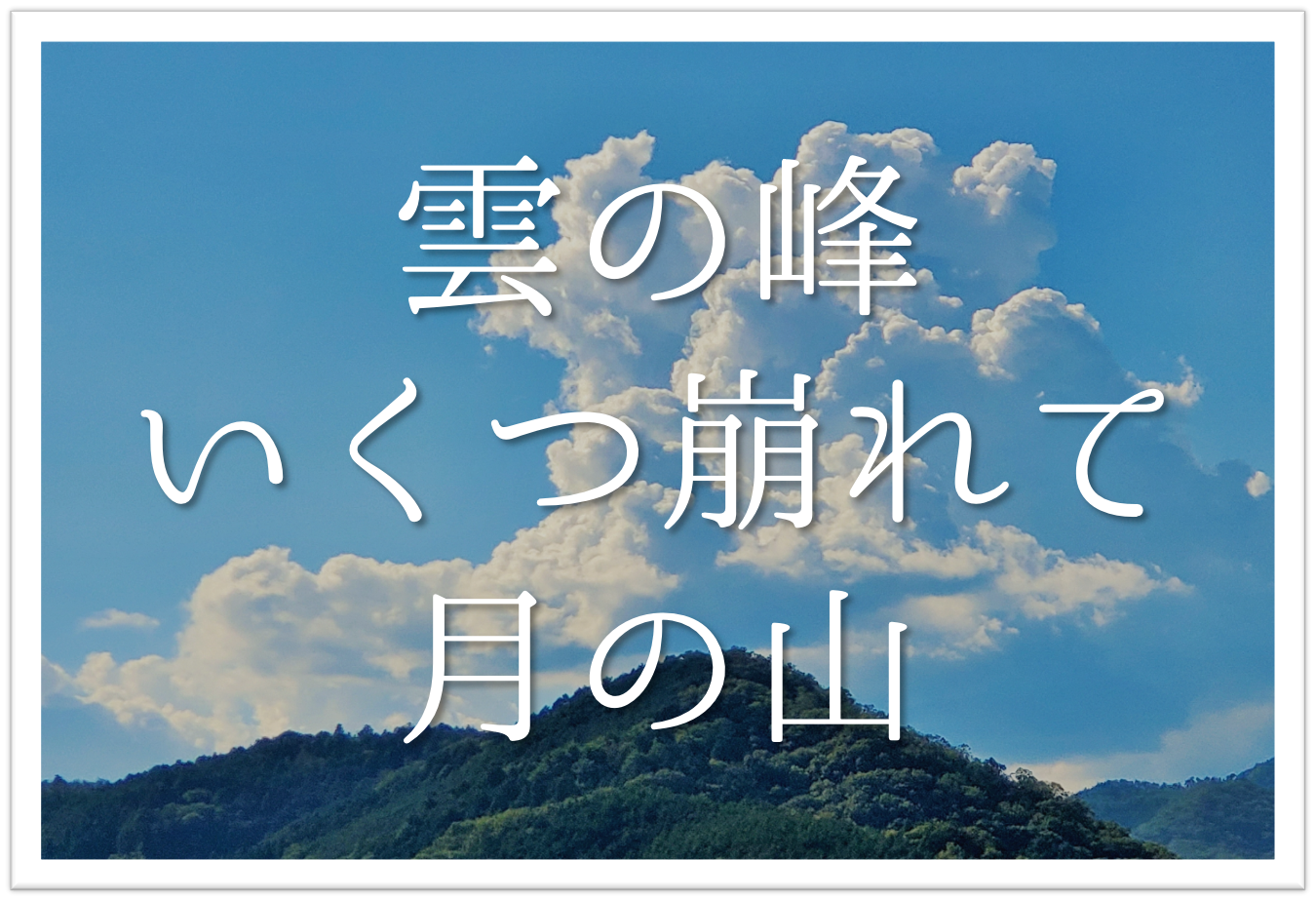

今回は、松尾芭蕉の有名な句の一つ「雲の峰いくつ崩れて月の山」を紹介していきます。

雲の峰 いくつ崩れて 月の山 月山登山です。1984㍍ pic.twitter.com/wNUoXQROiF

— 乙女座のスピカ (@52_ota) August 17, 2015

本記事では、「雲の峰いくつ崩れて月の山」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「雲の峰いくつ崩れて月の山」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

雲の峰 いくつ崩れて 月の山

(読み方:くものみね いくつくずれて つきのやま)

この句の作者は、「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。

江戸時代前期の俳諧師で、「さび」「しをり」「軽み」という精神を蕉風として完成させました。旅を通して様々な句を読み、俳諧を新しい芸術として創りあげました。

与謝蕪村や小林一茶などと共に有名な江戸俳諧の巨匠の一人です。

季語

この句の季語は「雲の峰」、季節は「夏」です。

雲の峰は、むくむくと盛り上がった夏の入道雲のことです。

俳句の季語としてたくさん使われ、様々な俳句が詠まれてきました。

「雲の峰」という季語が使われていると、暑い夏の晴れた日の空の青さと雲の白さが目に浮かぶように感じられます。

意味

こちらの句を現代語訳すると…

「昼間に立っていた高い雲の峰が、いったいいくつ崩れて、いくつ築き上げられ、この月光のもと神々しい月山になったというのだろうか。」

という意味です。

この句に出てくる「雲の峰」は、ただもくもくと盛り上がる入道雲を表しているのではありません。その雲たちが何度も湧き上がっては崩れるを繰り返す、時間の長さを表しています。

また、その時間の長さは、芭蕉が月山に登った時間の長さを表しているのではないかと言われています。

そして、「月の山」は月山の名前を表しているだけではなく、月光に照らされた山という意味でもあります。

この句が詠まれた背景

この句は、「おくのほそ道」に収められており、元禄2年(1689年)ごろ、芭蕉が46歳の頃に詠まれたとされています。

芭蕉は、旧暦6月6日に、月山(がっさん)に登頂しました。

この句は頂上での景色を詠んだのではなく、月山を真正面から見たときに詠まれた句です。

「雲の峰いくつ崩れて月の山」の表現技法

「月の山」の体言止め

体言止めは、語尾を名詞や代名詞などの体言で止める表現技法です。

体言止めを使うことで、美しさや感動を強調したり、読んだ人を引き付ける効果があります。

芭蕉が、「あの雲の峰が何度も何度も崩れ創り上げられ、この月光のもと、神々しい月山になったのか」と、月山の雄大なその姿への感嘆を強調しています。

「月の山」と「日の光」の対比

おくのほそ道の旅で、日光東照宮に訪れて詠んだ句「あらたふと青葉若葉の日の光(あらとうと あおばわかばの ひのひかり)」というものがあります。

現代語訳は「なんと尊いことだろう日光山は。新緑に埋もれる木の下の方の闇にまでも、さんさんと日の光が射している」という意味です。

この句の「日の光」は、その地名の日光と、太陽の光の二つを表しています。

日光が太平洋側を、今回の句の月山が日本海側を表し、日の光と月の山をかけて、意図的に対比させています。

句切れ

句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。

句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。

この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「雲の蜂」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。

「雲の峰いくつ崩れて月の山」の鑑賞文

月山は山形県の庄内地方にある出羽三山(羽黒山、月山、湯殿山)の一つです。

芭蕉がおくのほそ道の旅の中で登った山の中で一番高い山と言われています。

この句の「いくつ崩れて」の部分で、時間の長さ、雲が変化する様子、最後の「月の山」で月山は不動のものという存在感が表されています。

この句の中で、変化する雲が「動」、変わらない月山が「静」で、動と静が両立した作品となっています。

この句を目にした時、夏の青空にもくもくと湧き上がる白い雲と、月の光に照らされ優しく光る山の姿が目に浮かびます。

夏でも雪が残っていると言われている月山に登る体験をしたことで、改めて真正面から月山を見た時、より神々しく、より美しく、芭蕉の目に月山が映ったことでしょう。

月山への登山の様子

芭蕉はこの句で、羽黒山・月山・湯殿山の「出羽三山」に登ってお参りをしています。

「おくのほそ道」本文で、芭蕉は登山の様子を次のように記しています。

「八日、月山にのぼる。木綿しめ身に引きかけ、宝冠に頭を包み、強力といふものに導かれて、雲霧山気の中に氷雪を踏んで登る事八里、更に日月行道の雲関に入るかとあやしまれ、息絶え身こごえて、頂上に臻れば、日没して月顕はる。笹を敷き篠を枕として、臥して明くるを待つ。日出でて雲消ゆれば、湯殿に下る。」

(訳:八日、月山に登った。木綿しめを身に引きかけ、宝冠を頭に包んで、強力という者に導かれて、雲とも霧ともつかぬ山の空気の中を氷雪を踏んで八里の道を登った。さらに日や月が運行する天空への関門にも入るかと思われるほど高いところへ、息も絶え絶えに、身もこごえて、頂上についた。するとちょうど日は没して月が出た。笹を敷いて篠を枕として、臥して夜明けを待った。日が出て雲が消えたので、湯殿山の方に下った。)

登山が流行っている現在とは違い、登山道も整備されていない非常に厳しい道を歩いて行ったことが伺えます。

「日」と「月」の対比はこちらの描写にも掛かっているのです。

出羽三山への信仰

芭蕉はなぜこれらの山に登ったのでしょうか。

出羽三山は昔から山岳信仰の山として崇められています。

かつて蜂子皇子(はちのこおうじ)が暗殺を恐れ、聖徳太子に匿われて陸奥へと落ち延び、羽黒山と月山、湯殿山に山岳信仰の礎を築いたのが初めとされています。

特に湯殿山への参拝は規則が厳しく、「語るなかれ、聞くなかれ」と言われています。

芭蕉も湯殿山については・・・

「かたられぬ 湯殿にぬらす 袂かな」

と明言を避けています。

羽黒山と月山の詳しい描写に対して、湯殿山に対してだけは「すべてこの山中の微細、行者の法式として他言する事を禁ず」として筆を置いているのです。

湯殿山は現在でも訪れた人達に「どのような光景だったか言ってはいけない、写真や動画を撮ってもいけない」と昔ながらの禁則を守らせていることで有名です。

さらに、靴などの履物を脱いで裸足になり、お祓いを受けてからでないと参拝できないなど、厳しい制限があります。

デジタル世代になった現在でも隠し撮りなどが出回っていないほど神聖な場所であり、芭蕉が訪れたときと変わらない信仰が続いていることがわかります。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉は、寛永21年(1644年)伊賀上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。

本名を松尾宗房(むねふさ)といい、13歳の時に父親を亡くしています。19歳の時に、主君藤堂良忠に仕えました。その良忠が俳人であったため、芭蕉も俳諧の道に入ったとされています。

良忠が25歳の若さで亡くなったため、23歳だった芭蕉は藤堂家を退き、江戸で修行をしました。

江戸での修行の甲斐あって、俳諧宗匠になるものの、37歳の時に深川の芭蕉庵に移り住みました。

俳諧宗匠としての安定した生活を捨てて、厳しい暮らしの中に身を投じることで、文学性を追求しようとしたとされています。

芭蕉は「野ざらし紀行」「鹿島紀行」「笈の小文」「更科紀行」などにまとめられた数々の旅に出て、俳句を詠みます。

芭蕉が46歳の時、門人の曾良とともに江戸を発ち、約5ヶ月間にも及ぶ芭蕉の一生の中で最も長い旅に出ました。その旅の中でもとても優れた俳句をたくさん生み出しました。

おくのほそ道は、この長い旅の記録と旅の中で詠んだ俳句をまとめた俳諧紀行文です。旅から5年後、推敲に推敲を重ね、おくのほそ道が完成しました。

その同じ年、元禄7年に、大坂にて51歳で亡くなりました。

芭蕉は、「さび」「しをり」「軽み」といった蕉風を確立させ、和歌の連歌から始まった俳諧を独立した芸術として発展させました。

数多くの旅を通して名句を生み、俳諧の世界を広げた日本を代表する俳人で、古典文学の作者でもあります。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)