五・七・五の十七音で四季の美しさや心情を詠みあげる「俳句」。

日本のみならず、世界でもその価値が認められ、高い評価を得るに至っています。

名句と呼ばれる優れた句を知っていることは、単に教養としての知識というにとどまらず、人生を豊かにする心の栄養となってくれることでしょう。

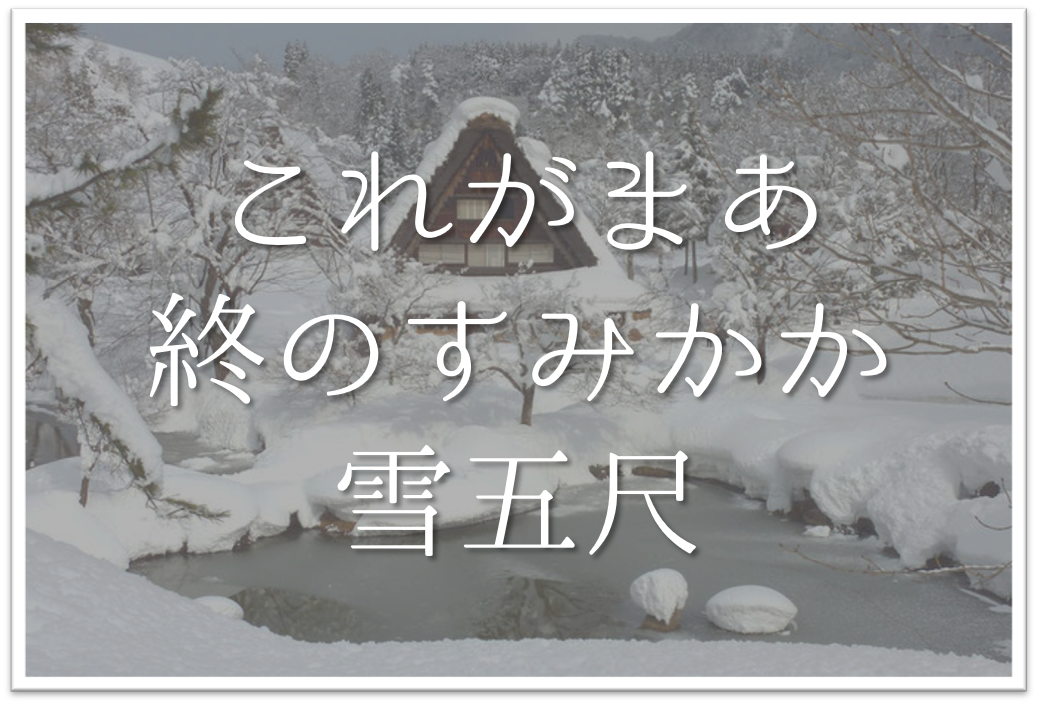

今回はそんな数ある俳句の中から「これがまあ終の栖か雪五尺」という小林一茶の句を紹介していきます。

これがまあ 終のすみかか 雪五尺(小林一茶) #俳句 pic.twitter.com/gvk8c3HJDK

— iTo (@itoudoor) December 2, 2013

本記事では「これがまあ終の栖か雪五尺」の季語や意味・鑑賞・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「これがまあ終の栖か雪五尺」の季語や意味・俳句が詠まれた背景

(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)

これがまあ 終の栖か 雪五尺

(読み方:これがまあ つひのすみかか ゆきごしゃく)

この俳句の作者は「小林一茶(こばやし いっさ)」です。

小林一茶は「江戸時代の三大俳人」の1人と言われている人物です。江戸三代俳人とは小林一茶、松雄芭蕉、与謝野蕪村の3人を指します。

一茶の作品が芭蕉や蕪村と大きく違うところは、俳句になじみのない江戸時代の庶民でも理解できる簡潔な表現を使用していることです。

一茶が50歳の時、永住すると決めた故郷である信濃国柏原(現在の長野県信濃町) を詠んだ時の句になります。

季語

こちらの句の季語は「雪」で、冬の季語になります。

(※「雪五尺」を季語としてもOKです)

意味

こちらの句を現代語訳すると・・・

「五尺も積もる雪の中の地が自分の最後のすみかとなるのかと思うと、深いため息がわいてくるなぁ。」

という意味になります。

「つひの栖か」とは死ぬまでに住むことになる最後の家のこと。また、「これがまあ」はなんとまあの「まあ」と同じ意味で、感心や感嘆の意味があります。

そして、ここでの五尺とは、およそ150センチメートル(1尺=約30cm)になります。

小柄な女性の身長ほどの高さもあり、ため息が出るほどの積雪だということがうかがえます。

この句が詠まれた背景

こちらの句は、一茶が50歳の時、永住すると決めた故郷である信濃国柏原(現在の長野県信濃町) で詠んだ時の句になります。

信濃国柏原への移住前、一茶は江戸に住んでいました。

しかし、江戸での生活は本心から馴染めず、また自分の老いを自覚し、故郷への思いを募らせていました。

また、この時の一茶は父親の遺産相続問題をかかえていました。

父の死後、遺産は均分するという口約束はありましたが、具体的なものまでは決まっておらず、継母や交弟とは不仲な状態が続いていました。

一茶が故郷に帰ってきたのは文化9年11月24日(1812年12月27日)で、すでに柏原は冬を迎えていました。

帰郷し定住するための努力や実家の居心地の悪さを乗り越え、ようやく戻った柏原は深い雪。一茶の複雑な心境がうかがえます。

「これがまあ終の栖か雪五尺」の表現技法

感嘆の「まあ」

「これがまあ」という書き方は、感嘆や感動表現に使われます。

「此は」という代名詞「こ」+係助詞「は」の連語が「これはまあ」「なんとまあ」という意味を持っていて、より口語に近くわかりやすく表現したのが「これがまあ」という言い回しです。

「終の栖」を見た衝撃がより強調されています。

「終の栖か」の切れ字「か」

疑問を表す係助詞である切れ字が使われているため、二句切れの俳句です。

直前の「これがまあ」と合わさって、「こんな場所が終の住処になるのか」という驚きと疑問を強調しています。

初句と二句を使って感嘆と疑問を合わせることで、一茶が感じた衝撃を読者に体感させている技法です。

「雪五尺」の体言止め

雪五尺とはだいたい150cmほどの積雪のことを意味します。

二句までで終の住処への驚愕を表現した後で「雪五尺」を持ってくることで、「こんなにも雪深い場所に建つ場所である」という諦観も感じさせる表現です。

身長ほどもある積雪に埋もれて佇む建物を前にして、呆然としている様子が伝わってきます。

「これがまあ終の栖か雪五尺」の鑑賞文

当時も、そして現在も有名な一茶ですが、俳句での生計は不安定なものだったとされています。

安定を求め遺産相続争いの最中戻ったふるさとは深い雪に埋もれていました。

安定とは程遠い景色と状況は、悲惨さや漠然とした不安を思わせます。

そんな中詠まれたこの句は、先の見えない今を嘆くと同時に明るく揶揄しているようにも見えます。

幼い頃の継母との不仲・苦しい生活の奉公時代・遺産相続争いと、一茶はこの時点でもたくさんの苦労をしてきました。

その後結婚しましたが妻を亡くし、次の妻とは早々に破綻、中風(脳卒中の後遺症)の発作、亡くなる数か月前の火事等、彼は不幸の連続に見舞われます。

笑うしかないと言いたげな明るさは、一茶の苦しみを強調しているよう感じます。

「これがまあ終のすみかか雪五尺」の補足情報

大田南畝の狂歌

この句は大田南畝という狂歌師の歌を引用した後に掲載されています。

「六十になりけるとし、人々賀の祝せよ、といふことのうるさくて

鶴もいや 亀もいや 松竹もいや ただの人にて 死ぞ目出度」

(訳:60歳になったことで、人々が祝福せよという事がうるさくて、

「千年生きる鶴でも、万年生きる亀でも、枯れることのない松や竹でもなく、ただの人で死ぬことこそめでたいのだ」)

この歌のあとに「これがまあ」の句が続くことで、一茶流の「ただの人」として生きて死ぬ死生観が表れていると言われています。

句の初稿

「これがまあ」の句は、二句を「死に所かよ」と「終の栖か」の2つのパターンが作られました。

2つのパターンのどちらが良いかと俳諧仲間であった夏目成美に相談したところ、成美は前者を朱で消して、後者の句形を採り「上々吉」と評しています。

「これがまあ 死に所かよ 雪五尺」という初稿では、今すぐにでもここで死んでしまいそうな自暴自棄を感じるため、「終の栖か」の句から受ける印象が随分と変わってしまいます。

上述の「ただの人で終わりたいのだ」という大田南畝の狂歌も合わせて、夏目成美が「終の栖か」を選択したのがよくわかる推敲です。

作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)

小林一茶。1763年6月15日に生まれ、1828年1月5日に死去。

本名は小林弥太郎。農家の子として生まれ、彼の句の生命力の源は農民気質や土への愛着と言われています。

一茶が3歳の頃に母が亡くなり、5年後にやってきた継母とは仲が良くありませんでした。

幼い彼を守ってくれた祖母が亡くなるとショックで重体になり、継母とは更に仲が険悪になりました。

そして15歳で奉公に出ますが、その目的は継母と距離を置くためでした。奉公時代の記録はほとんどありませんが、その生活は苦しいものだとされています。

その後一茶は俳諧に出会い、俳諧行脚で生計を維持しますが、それは安定とは程遠いものでした。

紹介した句が詠まれた後、三度結婚し子供も授かりますが、ほとんどの子は病死のため2歳を迎えられませんでした。亡くなる前には家を家事でなくし、蔵での生活を余儀なくされ、その蔵で亡くなったとされています。

一茶のありのままを表した「生」の句は、多くの人に受け入れられ、小説や音楽のテーマになることもあります。

小林一茶のそのほかの俳句