江戸時代の歌人「松尾芭蕉」。

彼は旅をこよなく愛した人物で、彼の俳句は自然の美しさやわび・さびを詠み込んだものでした。

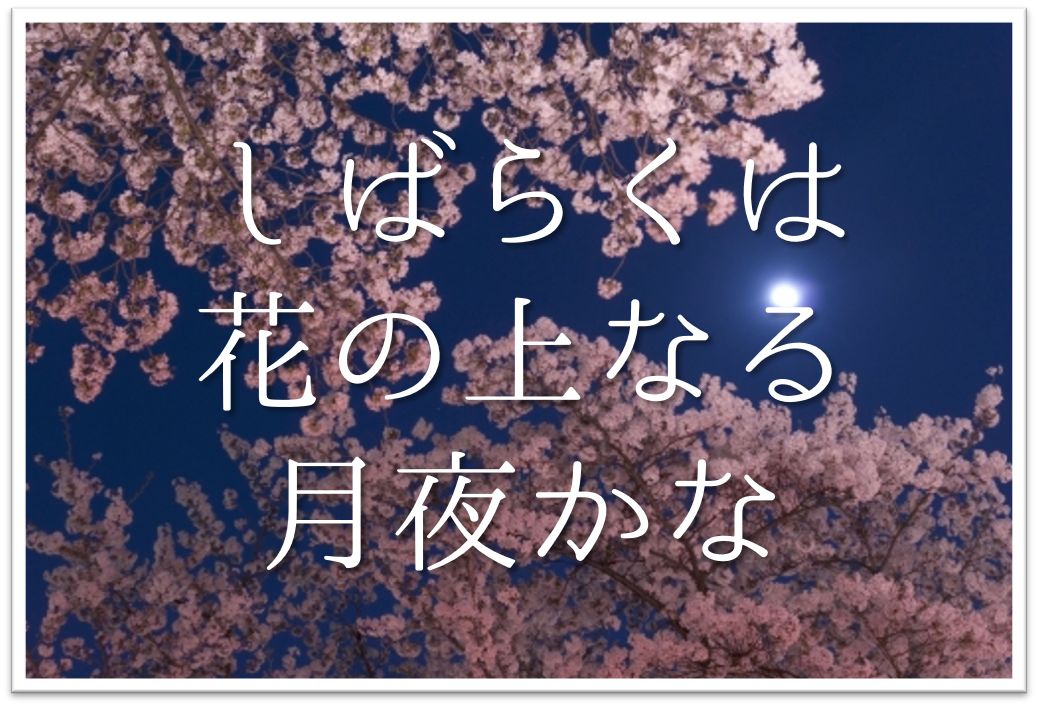

今回は数多く詠まれた彼の句の中から、『芭蕉俳句全集』に掲載されている「しばらくは花の上なる月夜かな」という句を紹介していきます。

しばらくは 花の上なる 月夜かな#松尾芭蕉 pic.twitter.com/KZuoBS3rD3

— tommy (@tommy777_tommy) March 26, 2018

本記事では、「しばらくは花の上なる月夜かな」の季語や意味・表現技法などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「しばらくは花の上なる月夜かな」の季語や意味・詠まれた背景

しばらくは 花の上なる 月夜かな

(読み方:しばらくは はなのうえなる つきよかな)

この句の作者は、「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。

松尾芭蕉は『野ざらし紀行』『おくの細道』などの紀行文で知られる江戸時代前期の俳人で、俳諧の基礎を作った人物です。

一門から多くの弟子を輩出し、それぞれ個性的な作風の俳句を作り俳諧を世に広めるきっかけになりました。

季語

この句には二つの異なる季語が用いられています。

まず一つ目は「花」です。こちらは春の季語であり、この花は桜を指します。二つ目は「月夜」です。こちらは秋の季語とされています。

では、この句の季語はどちらになるのかというと・・・答えは「花」になります。

「花(桜)」は見られる季節が春だけなのに対し、「月夜」は秋の季語とはいえ年中見ることができます。

そのため、「花」のほうがより印象が強く、この句は春の歌とされているのです。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「満開の桜だ。そしてその上に月が上った。しばらくは、月下の花見ができそうだなあ。」

という意味になります。

しばらくの間だけ、咲き誇る桜の頭上で月が美しく辺りを照らしており、それが一層桜と月の持つ美しさを引き出しています。

その美しさを愛でていたい。しかし、その光景は永遠のものではありません。やがて月は傾き、幻想的な美しさは儚く消えてしまう…そんな意味がこめられています。

この句が詠まれた背景

この句は「松尾芭蕉」が元禄4年(1691年)に詠んだ句です。

江戸時代前期に詠まれた句であるため、現代とは異なり街灯も花見のための提灯もありません。

夜空に浮かぶ月だけが暗闇の中の桜を照らし、なんともいえない美しさを放っていました。

自然の明かりを頼りにしていた時代だったからこそ、詠むことができた句なのかもしれません。

「しばらくは花の上なる月夜かな」の表現技法

切れ字「月夜かな」

切れ字とは俳句のなかで句の切れ目や末尾に使う言葉で、調子を整えたり感動を表したりする技法です。主に「や」「かな」「けり」の3つが使われています。

この句で切れ字が使われているのは「月夜かな」の「かな」の部分です。

ここで切れ字を用いているため、桜と月の美しさに感動しているとこの句から読み解くことができます。

季重なり

季重なりとは、本来俳句に一つのみ必要とされている季語を重ねて使うことで、イレギュラーな使い方であり、避けた方が良い技法です。

しかし、あえて季語を重ねることで、それが良い方向に作用することもあります。

この句では「花」「月夜」と二つの季語を使っています。

これらは単体で使っても季語の持つ美しさを伝えることができます。

ですが、あえて二つとも使用することで、それぞれの持つ魅力が引き立ち、より美しく印象深い句となっています。

「しばらくは花の上なる月夜かな」の鑑賞文

【しばらくは花の上なる月夜かな】の句の特徴はイレギュラーである季重なりを使用していることにあります。

季語のところでも紹介したように「花」とは桜のことです。

満開の桜。それだけでも魅力的なのに暗闇のなか月の光を一身に浴び、生き生きと輝いています。

そんな中での花見とは、風情がありとても贅沢なひとときを与えてくれます。

しかし、夜が来るということは再び朝がやって来るということ。ささやかなひとときとは、なんとも儚いものです。

その寂しさを「芭蕉」は句として残し、後世へと繋いでいったのです。

「しばらくは花の上なる月夜かな」の補足情報

句が詠まれた時期

「しばらくは」の句が詠まれたのは、一般的には元禄4年(1691年)の春と言われています。

これは、芭蕉の真蹟短冊に「之道万句」と題されていて、弟子の之道が「万句興行」を行ったのが1691年だという理由です。

この時期の芭蕉は、江戸ではなく故郷の伊賀上野に滞在していたことが書簡や歌仙からわかっています。

1691年の3月28日に伊賀で「年々や 桜を肥やす 花の塵」と花見をしながら詠んでいるため、桜が咲いている時期も伊賀にいたのでしょう。

この時期に「しばらくは」の句が詠まれたとすると、伊賀上野で行われた万句興行で桜を詠んだことになります。

そのため、大阪の薬種問屋の主人である之道がわざわざ店を離れて伊賀上野までやってきて万句興行を行ったことになりますが、そのことを裏付ける記述は見つかっていません。

このことを踏まえると、「しばらくは」の句は1691年の春に初めて詠まれたものではなく、既に句として詠んでいたものに改めて前詞を付けたのでしょう。

『蕉翁句集』での掲載順

この句はさまざまな句集に登場しますが、時系列順に芭蕉の俳句を並べたものに『蕉翁句集』があります。

芭蕉の高弟である蕉門十哲の1人である服部土芳によって編集されたもので、信頼性の高い句集です。

この句集では、「しばらくは」の俳句は貞享5年(1688年)の春に詠まれたものとされています。

この時期の芭蕉は、江戸から故郷である伊賀上野を経て、名古屋や大阪、奈良を経て兵庫県の明石に向かう旅をしている最中です。

1688年の3月頃には吉野に滞在しており、『蕉翁句集』でもまさに「よし野にて」という前詞が付いています。

そのため、「しばらくは」の句は桜の名所である吉野で詠まれたと服部土芳は書き残しているのです。

吉野と『笈の小文』

この句の前後には、『笈の小文』に収録されている俳句が並んでいます。

「よし野にて 桜見せふぞ 檜の木笠」(吉野への旅立ち)

「春雨の こしたにかかる 雫かな」(吉野山)

「しばらくは 花の上なる 月夜かな」(吉野にて)

「ほろほろと 山吹散るか 滝の音」(吉野川)

「草臥れて 宿借るころや 藤の花」(奈良を出立)

この句集に従うと吉野にいる時に詠まれたと書かれていて、時期や芭蕉が旅していた時期もぴったりと合います。

そのため、本来は『笈の小文』の旅の最中に吉野で詠まれた花見の句ではないかと考えられます。

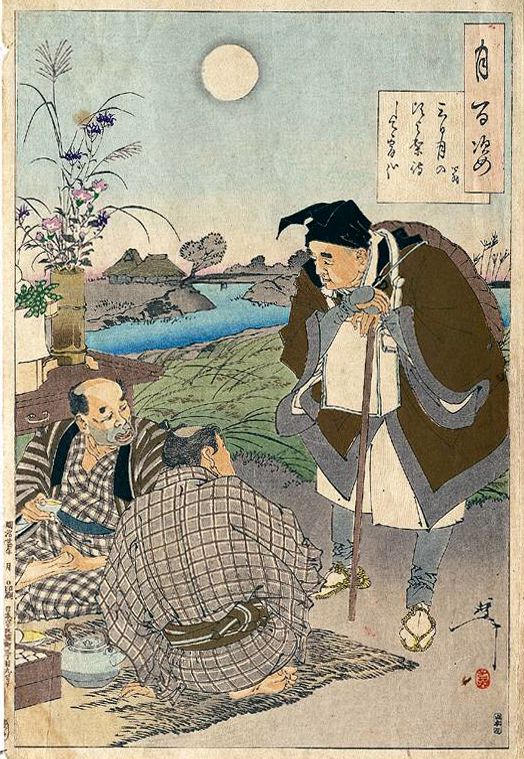

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)

「松尾芭蕉」は俳人として、日本人なら誰でも知っている人物です。

19才の時に初めて句を詠んでから亡くなるまで、その人生を俳句に捧げてきました。

そんな「芭蕉」ですがとある有名な逸話があります。

彼の出身が伊賀国であることから、実は忍者であったという説です。

ですが、それには理由があります。旅の記録としても有名な『おくのほそ道』での移動距離はなんと2400キロもあり、それを僅か150日で踏破しているのです。

徒歩での移動のなか、これだけの距離は一般人ではとても踏破できません。

とても一般人とは思えない偉業を成し遂げたからこそ、忍者説がまことしやかに囁かれているのです。

しかし、途方もない距離を旅しながら多くの句を世に送り出している「芭蕉」の人生は、俳句とは切っても切れない縁で結ばれているのです。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)