古来より受け継がれてきた伝統文芸の一つである「俳句」。

みなさんも学校の授業で有名な俳人の句を習ったことがあると思います。俳句と聞けば、「松尾芭蕉」の作品を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

今回は芭蕉が残した数ある名句の中から【菊の香や奈良には古き仏たち】という句を紹介していきます。

菊の香や奈良には

古き仏たち 松尾 芭蕉おはようございます。

いい体育の日を ♩ 10/12 芭蕉忌 pic.twitter.com/xf9qALTE5j— 宇宙徒然 (@uchuturezure) October 12, 2015

芭蕉はどのような背景でこの句を詠んだのか、またこめられた心情とはどのようなものだったのでしょうか?

本記事では「菊の香や奈良には古き仏たち」俳句の季語や意味・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「菊の香や奈良には古き仏たち」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

菊の香や 奈良には古き 仏たち

(読み方:きくのかや ならにはふるき ほとけたち)

この句の作者は「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。

松尾芭蕉は、江戸時代前期に活躍した俳人です。

当時は言葉遊びのような滑稽さが中心だった俳諧を、芸術にまで高め「俳聖」とも称されるほどの人物でした。

また、芭蕉は「人生は旅である」という人生観を持っており、代表作『おくのほそ道』など数々の旅行記を残しています。日本各地へ赴き、美しい自然の風景や侘び寂びを詠みこみました。

季語

この句に含まれている季語は「菊」で、季節は「秋」を表します。

菊は、桜と並び日本を代表する花として古くから愛されてきました。延命長寿の花として中国より伝わり、平安時代には宮廷で「菊の酒」などを用いて宴が行われていました。

その後、江戸時代の元禄期から観賞用として多彩な品種が栽培されるようになり、庶民の生活にも溶け込んでいき、秋の花として多くの俳句に詠まれてきました。

季語として用いられる菊には、姿の良さやその上品な香りから、清楚で気品ある雰囲気を持っています。

意味

こちらの句を現代語訳すると・・・

「菊の香りが漂う奈良の町を歩いていると、その香りの中で古い仏像たちがひっそりとたたずんでいる。」

という意味になります。

この句が詠まれた背景

こちらの句は、芭蕉が亡くなる一ヶ月前にあたる晩年の51歳頃の作品といわれています。

大阪に向け、故郷の伊賀より旅を続けていた芭蕉は、旅の途中で奈良に一泊しています。

その時、ちょうど重陽(ちょうよう)の節句(旧暦の九月九日)ということもあり、奈良の各寺を参拝。その際にこちらの句を詠んだとされています。

重陽の節句とは?

重陽の節句は、菊を様々に用いて長寿を願うことから別名「菊の節句」とも呼ばれています。最近ではあまりなじみがない節句ですが、平安時代の初めには宮中行事の一つとなり、邪気を祓う高貴な花として菊を用いた厄払いなどが行われていました。

やがて時代と共に菊の花は庶民の間へも広がっていき、江戸時代には幕府が五節句の一つとして公的に定めるほどの一大行事となります。

重陽の節句では、菊の香りを移した酒を飲むほか、花びらを料理にも使用。また、作物の収穫時期と重なることから、庶民の間では栗ご飯を食べて、無病息災や長寿を祈願していました。

このような風情豊かな行事を古都奈良で迎えた芭蕉は、さぞかし創作意欲を掻き立てられたことでしょう。

「菊の香や奈良には古き仏たち」の表現技法

「菊の香や」の切れ字「や」による初句切れ

「菊の香や」の「や」の部分に、「詠嘆・感動」を意味する切れ字が使われています。

切れ字とは「かな・けり・や」などの語で、句の切れ目に用いられ強調や余韻を表す効果があります。

つまり「菊の香りや」は、「菊のよい香りがすることだなあ・・・」と詠嘆を表しており、作者の感動の中心が「菊の香」にあると詠みとれます。

切れ字「や」は最初の言葉を強調したいときに使われることが多く、この句でも最初の五音、つまり初句で切れているので「初句切れ」となります。

「仏たち」の体言止め

下五の「仏たち」には体言止めが使われています。

体言止めとは、文の末尾を体言(名詞・代名詞)で結ぶ表現方法のこと。文を断ち切ることで言葉が強調され、その後に続く余韻を残すことができます。

この句では体言止めによって、読み手の視線が菊の香りが漂う境内から、奥に鎮座する仏像の姿へと移っていくのがわかります。

「仏たち」に使われる擬人法

擬人法とは、このように人間ではないものに対しあたかも人間のように表す比喩表現の一つです。例えば「光が舞う」「山が笑う」などといったものがあります。

この句の下五の「仏たち」は、「たち」をつけることで仏像を人のように表現しています。

古くから奈良に鎮座する仏様を「仏たち」と呼ぶことで、敬う気持ちの中に親しみが感じられる句になっています。

「菊の香や奈良には古き仏たち」の鑑賞文

この句に使われている「菊の香り」「奈良」「古き仏」の取り合わせにより、清浄で格調高い雰囲気が醸し出されています。

芭蕉の巧みな情景描写により、菊の清廉な香りまで漂ってくるようで、ほのかな余韻すら残しています。

寺の境内や行き交う道に飾られた数え切れないほどの菊の花や、仏像の慈愛にみちた優しい顔つきが自然と眼に浮かびますね。

たった十七音の言葉からこれだけの情景を伝えることができるのは、さすがは芭蕉の句だといえます。

この俳句を読んだ人は、きっと菊の香りに包まれた秋の古都奈良へと誘われることでしょう。

「菊の香や奈良には古き仏たち」の補足情報

『笈日記』から見える芭蕉の老い

この句は芭蕉の最期の旅である伊賀から大阪へと向けた旅の最中に詠まれています。

旅の様子は弟子の各務支考の書いた『笈日記』に詳しく書かれているので、「菊の香や奈良には古き仏たち」に通じる奈良の旅の様子を見ていきましょう。

伊賀を9月8日に出発し、夜に奈良へと到着します。

「船をあがりて、一二里がほどに日をくらして、さる沢のほとりに宿をさだむるに、はひ入て宵のほどをまどろむ。されば曲翠子の大和路の行にいざなふべきよし、しひて申されしが、かゝる衰老のむつかしさを、旅にてしり給はぬゆゑなるべしと、みづからも口をしきやうに申されしが、まして今年は殊の外によわりたまへり。その夜はすぐれて月もあきらかに、鹿も声々にみだれてあはれなれば、月の三更なる比、かの池のほとりに吟行す。」

(約:船から降りて一、二里を行くと日が暮れたので、猿沢池のほとりに宿を決めると、芭蕉は這うように宿へ入って宵までまどろんだ。曲翠は奈良へ行く旅に同行したいと言ったが、旅での自分の苦しみを知らないからだとおっしゃったが、今年は殊の外弱っておいでだ。その夜は良い夜で月も明るく、鹿の声も聞こえて趣深かったので、午後11時頃に猿沢池のほとりで俳句を詠んだ。)

「びいと啼く 尻声かなし 夜の鹿」

(訳:びいと鳴いている、長く響く声が悲しく聞こえる夜の鹿だ。)

この記載からもわかるように、死の1ヶ月前の芭蕉はかつて旅をしていた頃よりもかなり身体が弱っていることが伺えます。

それでもなお猿沢池という歌枕の近くの宿に泊まり、月と池を眺めながら鹿の声を聞いて俳句を詠んでいるため、芭蕉の句作への情熱は衰えていなかったことがわかる一幕です。

芭蕉の病状

芭蕉は翌9月9日の重陽の節句を奈良で迎え、仏像を拝んで「菊の香や奈良には古き仏たち」の句を詠みました。

しかし、10日に大阪に移動したところで悪寒や発熱を訴え、以降は亡くなるまで大阪に逗留します。

9月10日以降は何度も体調を崩し、祭りや句会を途中で退席してしまい、遂には9月28日を最後に体を起こすことすらできなくなってしまいます。

このことを考えると、「菊の香や」の句を詠んだ奈良観光が芭蕉が最後に楽しんだ観光になるのです。

長寿を願う重陽の節句を詠んでいるので、自分の体調の悪化を予感していたのかもしれません。

作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

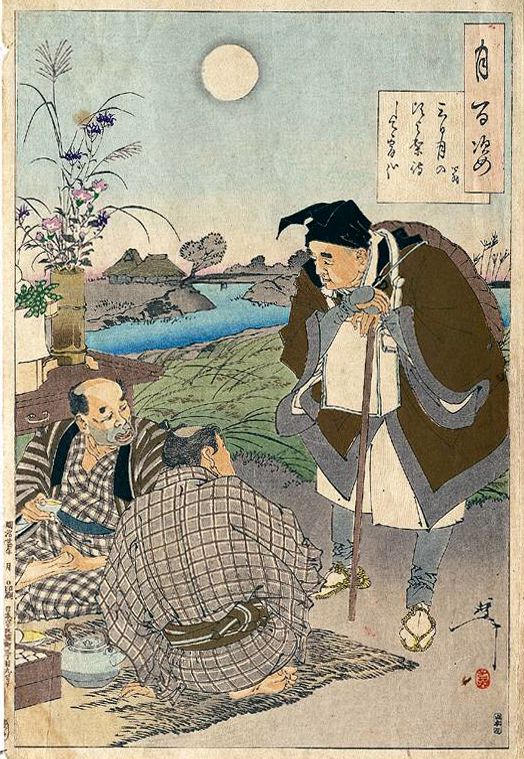

(松尾芭蕉 出典:Wikipedia)

松尾芭蕉(1644~1694年)は伊賀国(現在の三重県)に生まれました。

本名は松尾宗房(むねふさ)で、芭蕉は俳句を作る人が名乗る「俳号」になります。

13歳のときに父親を亡くし、10代後半の頃から京都の北村季吟に弟子入りし俳諧を始めました。

まだ本名の宗房の名で「春や来し 年や行けん 小晦日」という句を詠んでおり、これが俳人生活の始まりの句となりました。

俳人として一生を過ごすことを決意した芭蕉は、28歳になる頃には北村季吟より卒業を意味する俳諧作法書「俳諧埋木」を伝授されます。若手俳人として頭角をあらわした芭蕉は、江戸へと下りさらに修行を積みました。

40歳を過ぎる頃には日本各地を旅するようになり、行く先々で俳句を残していました。45歳の頃、弟子の河合會良とともに「おくのほそ道」の旅に出ます。約150日間をかけて東北・北陸を巡り、全行程で約2400kmもの距離を歩いたと言われています。

(松尾芭蕉と河合會良 出典:Wikipedia)

当時、高齢にも関わらずこれだけの距離を歩いたのは尋常ではないということと、芭蕉の出身地が伊賀であることから、実は忍者だったのではないかという説まで生まれました。

大阪への旅の最中に体調を崩した芭蕉は、51歳の生涯を閉じました。亡くなる4日前には、病の床で「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」という辞世の句を残しています。

松尾芭蕉のそのほかの俳句

(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)