俳句は決まりごとが多く、一見覚えることが多そうに感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、俳句の中には「自由律俳句」と呼ばれる感情や情景を率直に表現した句があります。

例えば…今回ご紹介する「入れものがない両手で受ける」という句も自由律俳句の一つです。

「いれものがない 両手でうける」庵の句碑。 pic.twitter.com/eb9dREM9

— 市川 千尋 (@chihironet) June 2, 2012

こちらの句は、心境を述べる以上に深い意味があると言われています。文章としてとても分かりやすい句ですが、この句の奥深さはどこにあるのでしょうか?

本記事では、「入れものがない両手で受ける」の季語や意味・表現技法・作者など徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「入れものがない両手で受ける」の作者や季語・意味・詠まれた背景

入れものがない 両手で受ける

(読み方:いれものがない りょうてでうける)

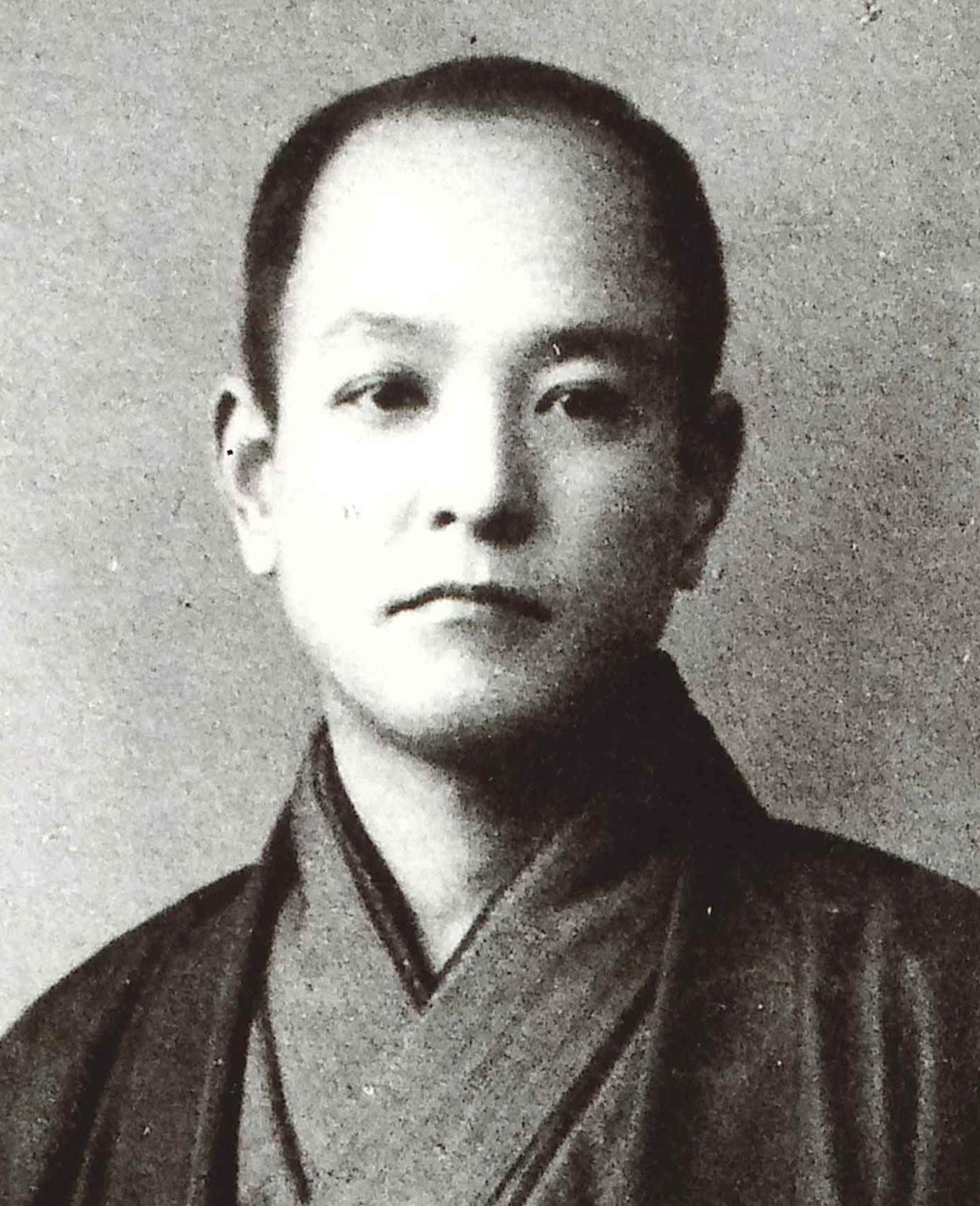

この句の作者は「尾崎放哉(おざきほうさい)」です。

尾崎放哉は、明治から大正にかけて活躍した俳人です。季語を使わず五七五の韻律からも外れた「無季自由律俳句」の騎手として知られています。

旅先で自由律俳句を詠み続けた種田山頭火と対照的に、寺や庵での闘病生活の中で詠まれた尾崎放哉の俳句は、「静と孤独の俳句」と呼ばれています。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「施しを受けたけれども、それを受け取る入れ物一つすらない。両手を差し出して受け止めた。」

という意味になります。

季語

この句には季語はありません。

自由律俳句は季語を放棄することで、余分な情報をそぎ落としています。

つまり、季節などの情報で考えるのはなく、読み手に句の内容をそのまま受け取らせる狙いがあります。

この句が詠まれた背景

この句は、放哉が香川県小豆島に住んでいた時、晩年の頃の作品になります。

この頃は不摂生の積み重ねで病を発症し、今までの傍若無人ぶりで嫌われ者になっていました。

食事も満足にできないほど貧しく、住まい等の世話をした西光寺の住職や一部の住人から施しを受けて生活していました。

かつては周囲に迷惑をかけていましたが、晩年になると考えが変わったと伝えられています。

何一つものを持たなくなり、いずれは朽ちていくことを身をもって体験することで意識が変わったのです。

つまり、人から受けることが多くなり、受け取ることのありがたみを知ったということです。

こちらの句は、その心境と状況を詠んだ句になります。

「入れものがない両手で受ける」の表現技法

自由律俳句

自由律俳句とは、五・七・五という形や季語にとらわれず、感情や情景を直接表現することに重点を置く俳句のことです。

俳句のルールである十七音や季語はもちろん、「や」「かな」といった切れ字の技法も使わず、話し言葉で詠まれる特徴があります。

定型俳句からの自由が目的であり、無定型俳句が全て自由律俳句になりません。

この句は自由律俳句で詠まれており、「七・七」の音律で詠まれています。

( 入れものがない / 両手で受ける )

物事を端的に七音ずつ率直に詠むことで、生活の困窮ぶりと施しのありがたさを強調しています。

「入れものがない両手で受ける」の鑑賞文

【入れものがない両手で受ける】は、困窮しているからこそ見えた「人から受けとることのありがたみ」を考えさせられる句です。

放哉の最期は餓死のような状態で亡くなっていたと言われています。

句にあるように、当時は何かを入れる物が見当たらないほど何も持っていない状況です。

その中で施しをうけるのですから、嬉しくありがたみを感じたことでしょう。

そして施しと同時に、放哉は人生の現実も受け取ります。生きていることが当然ではなく、人から受け取ることで生きていける現実です。

その両方をしっかり受け止めた感動が放哉にあったため、この句を書きつけたのです。

また、両手を差し出して受ける動作を想像すると、貴重なものを受け取るときの動きであることがわかります。

つまり放哉は感謝の意をポーズによっても相手に伝えています。

言い換えれば、放哉は施しに限らず「生かされていること」を知った感動がこの句から伝わります。

作者「尾崎放哉」の生涯を簡単にご紹介!

(尾崎放哉 出典:鳥取県立図書館)

尾崎放哉(おざき ほうさい)。1885年生まれ1926年没。本名は尾崎秀雄(ひでお)です。

尾崎放哉は、生命保険の支店次長になるエリートとしての人生を全て捨て、奔放に生きたことで有名で「今一休」とも呼ばれていました。

しかし、酒癖の悪さや性格が偏向的だったと言われており、周囲とのトラブルが耐えませんでした。

放哉の最期は自然と一体となることを願っており、直接の死因は餓死と言われています。

俳句は初期の頃は有季定型の俳句を詠んでおり、句誌「ホトトギス」に投句していました。

しかし奔放な生活を始めてからは、自由律俳句に磨きがかかり、晩年には自由律の第一人者として俳諧で名をはせていました。

尾崎放哉先生の終焉の地南郷庵へ。お墓で手を合わせてきました。『咳をしても一人』『いれものがない両手でうける』中学生の頃に感性を揺さぶられた自由律俳句。 pic.twitter.com/JrRIJcqOeC

— yoshiko (@yoshikoyo) March 27, 2016

尾崎放哉のそのほかの俳句

(尾崎放哉の石碑 出典:Wikipedia)

- こんなよい月を一人で見て寝る

- 咳をしても一人

- 一人の道が暮れて来た

- うそをついたやうな昼の月がある

- 墓のうらに廻る

- 足のうら洗えば白くなる

- 肉がやせてくる太い骨である

- 考えごとをしている田螺が歩いている

- 別れ来て淋しさに折る野菊かな

- 今日一日の終りの鐘をききつつあるく

- 土くれのやうに雀居り青草もなし

- ねそべって書いて居る手紙を鶏に覗かれる

- 一日もの云わず蝶の影さす

- 淋しいからだから爪がのび出す

- 一本のからかさを貸してしまった

- いつしかついて来た犬と浜辺に居る

- 春の山のうしろから烟が出だした(辞世)