秋といえば、運動会のシーズンです。

運動会といえば秋ですが、最近では春に運動会を行う学校も多くなってきました。

子どもたちが一心に競技に取り組む姿は、見る人の胸を打ちますね。

今回は、そんな「運動会」をテーマにした小学生向け俳句を30句紹介していきます。

秋晴れを待つ子眠れぬ運動会#俳句 pic.twitter.com/XDoDGExLIW

— 日根 暮太 (@hinekureta01) October 17, 2014

「運動会」は秋の季語!

「運動会」は、秋の季語です。

運動会は明治30年前後から、学校の行事として行われるようになりましたが、学校によって開催する月が異なっていました。

運動会が主に秋に開催されるようになったのは、1964年の東京オリンピックがきっかけです。

東京オリンピック開会式が行われた10月10日が「体育の日」となったことから、運動会を秋に行う学校が多くなり、そのことから「運動会」は秋の季語となりました。

小学生向け!運動会をテーマに詠んだ有名俳句【15選】

【NO.1】 富安風生

『 秋晴の 運動会を してゐるよ 』

季語:秋晴(秋)

訳:秋晴れの中、運動会をしているよ。

秋の季語「秋晴」も使われています。

この句は、前書きに「北海道を縦断して、一日汽車に通す」とあります。

車窓から見えた「運動会」は、秋晴れの中行われています。様々な景色を見ながら、汽車の旅を楽しんでいる作者の様子が感じられる句です。

【NO.2】加藤憲曠

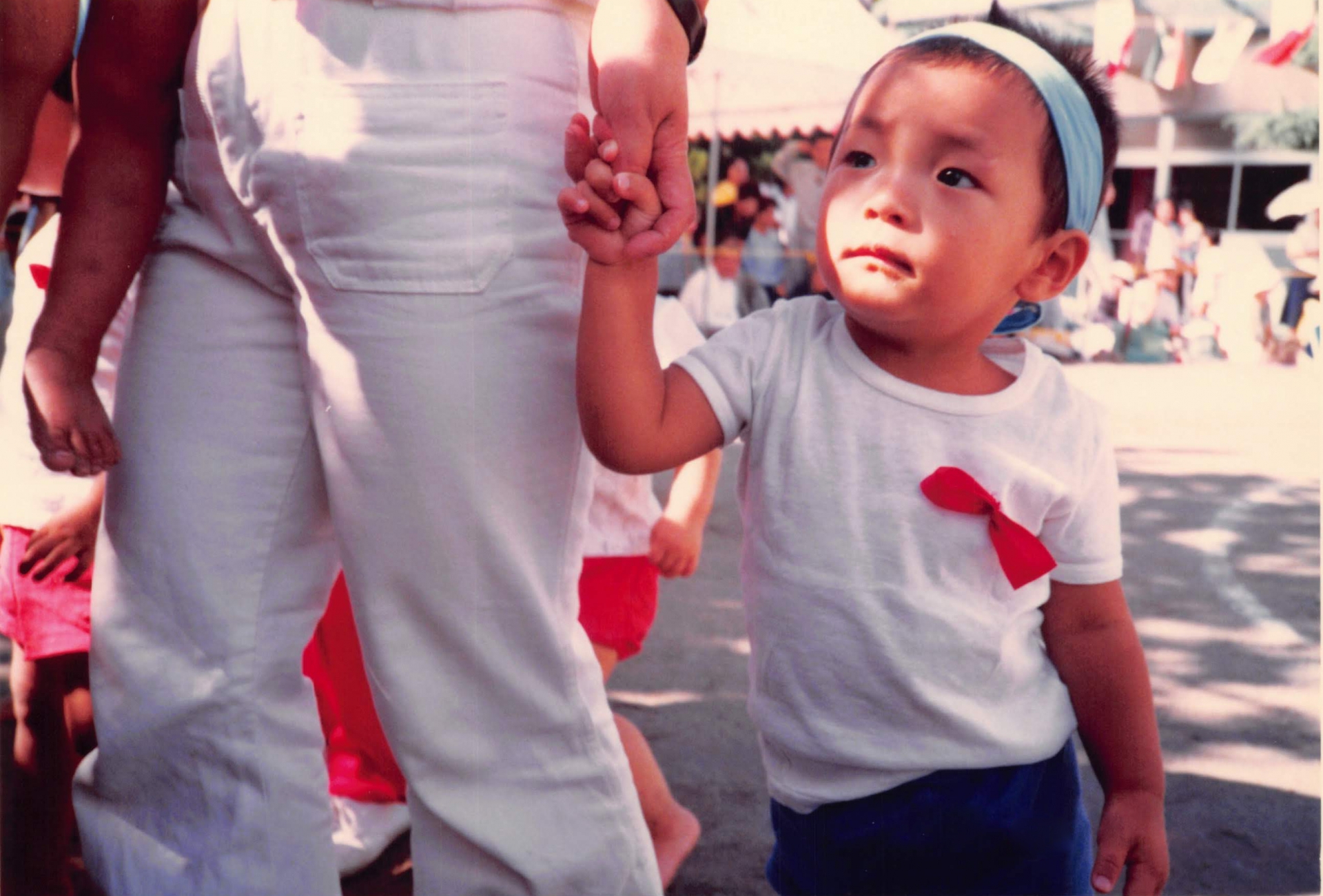

『 運動会 子の手握れば 走りたし 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会、子どもの手を握ると走りたくなった。

運動会で参加する親子競技でしょうか。

作者が我が子の小さな手を握ると、その手から子どもの真剣な様子が伝わり自分も走りたくなりました。競技へ、はやる気持ちをおさえきれない作者の様子が思い浮かびます。

【NO.3】正岡子規

『 運動会の旗 あちこちす 春の山 』

季語:春の山(春)

訳:春の山で、運動会の旗があちこちで見られることだ。

この句は、「春の山」と春の季語を使っているため、季節は春です。

春行われている「運動会」の旗が、春の山のあちらこちらで昇っています。

作者も、その光景を見て胸がわくわくしているのでしょう。

【NO.4】山口青邨

『 運動会 終わりし教師 山の秋 』

季語:山の秋(秋)

訳:運動会が終わった後の教師と、山の秋のことだ。

秋の季語「山の秋」が使われています。

「運動会」が終わった後の会場は、先ほどの盛り上がりと打って変わり、静まりかえっています。運動会の指導にあたった教師も、無事運動会を終えることができほっとしているのでしょう。

運動会が終わり、山の秋が一層すすんだように感じられます。

【NO.5】富田直治

『 他人の如く 運動会の 妻踊 』

季語:運動会(秋)

訳:まるで他人のように、運動会の妻が踊っている。

「他人の如く」で字余りとなり、破調の句となっています。

子どもの運動会で、親も参加する踊りの競技。そこで踊る妻は、作者が驚くほどいきいきと楽しそうに踊っていたのでしょう。「他人の如く」と表現することで、普段と違う妻の一面を見た作者の驚きが感じられます。

【NO.6】西村和子

『 運動会 午後へ白線 引き直す 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会で、午後へ白線を引き直す。

午前中の部が終わり、昼の休憩時間の間に入りました。

教師が、午後の種目に向けて「ライン引き」と呼ばれる道具を使い、運動場に白線を引き直しています。読み手にも、「ゴロゴロ」とラインを引く音が聞こえてくるようです。

【NO.7】矢島渚男

『 子を走らす 運動会後の 線の上 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会が終わった後の線の上、子どもを走らせること。

句の終わりを「運動会」とし、体言止めの表現を使うことで印象を強めています。

作者は、まだ就学していない幼い子供を連れ運動会を見に来ました。

作者は運動会が終わった後の会場にまだ残る白線上で、子どもを走らせたのです。

子どもは、あこがれていた白線の上を走ることができ、大喜びしたでしょう。子どもが嬌声を上げながら白線の上を走る姿が、読み手の眼に浮かんできます。

【NO.8】前田普羅

『 つぎつぎの 運動会や 秋の行く 』

季語:秋(秋)

訳:次々と運動会があり、秋が行くことだなあ。

「運動会や」と切れ字「や」を使うことで、詠嘆の気持ちを表現しています。

あちらこちらの学校で、運動会が終わっていき、それにつれて秋が近づいてくることを作者は感じています。

【NO.9】右城暮石

『 ばつた飛ぶ 運動会の 背後にて 』

季語:ばつた(秋)

訳:運動会の背後でばったが飛んでいる。

運動会の行われている背後で、ばったが飛んでいます。

一つの句に「ばつた」「運動会」と「秋」の季語が二つ入った、季重なりの句です。

「運動会」と、跳ねる「ばつた」という取り合わせが絶妙です。

【NO.10】稲畑汀子

『 朝の晴 午後につなぎて 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:朝の晴れが午後にもつながっている、運動会のことだ。

運動会は、晴天でいてほしいもの。

この日の運動会は、朝からの晴天が午後までつながっています。

作者の「晴れてよかった」という思いが伝わってくるようです。

【NO.11】 右城暮石

『 赤白の 二色動ける 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:赤と白の二色が動いている運動会だ。

運動会ではチーム分けに鉢巻や帽子を使いますが、ここでは赤と白の帽子だったようです。赤白帽は裏返すと色が変わるため、今でも使っている場所は多いでしょう。チーム分けされた子供たちが元気よく動く運動会の様子を詠んでいます。

【NO.12】正岡子規

『 赤蜻蛉 運動会の 日となりぬ 』

季語:運動会(秋)

訳:赤とんぼが飛んでいる。いよいよ運動会の日となった。

秋に運動会を行う地域では、赤とんぼが飛び始めると運動会がそろそろだという気分になります。「なりぬ」と表現していることから、今日が運動会だと気合いが入っている様子が伺える一句です。

【NO.13】百合山羽公

『 運動会 のろのろ颱風(たいふう) 海にあり 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会の日だ。台風はのろのろとまだ海の上にいる。

運動会のシーズンは台風シーズンと重なっているため、台風がどのような動きをするかで開催できるか変わってきます。この日は幸い台風が海上にいて動きが遅かったため、運動会ができたのでしょう。

【NO.14】細見綾子

『 金網を 皆まぶしがる 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:金網をみんなまぶしがっている運動会だ。

金網を眩しがるということは、強い日差しが照りつけている日に運動会を行っているということがわかります。「皆」とあることから、徒競走やリレーのスタート地点から見える金網がとても眩しいのかもしれません。

【NO.15】細見綾子

『 欅(けやき)散る 運動会は 帽子取り 』

季語:欅散る(秋)

訳:ケヤキの葉が散っていく。運動会では帽子を取る。

ケヤキの葉が散るほど涼しい時期に開催されている運動会です。帽子を取ったのは涼しくて直射日光の危険が無くなった子供たちなのか、観戦している人達なのか、想像が膨らみます。

小学生向け!運動会をテーマに詠んだ一般俳句作品【15選】

【NO.1】

『 犬も来る 村を挙げての 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:村を挙げての運動会には、犬もやって来る。

村にある小さな小学校の運動会には、村中の人々も応援にかけつけます。

飼い犬も連れてきているのでしょう。村の行事の一つである運動会を、皆が楽しみにしている様子が目に浮かびます。

【NO.2】

『 うんどう会 パパが見ていて ほめていた 』

季語:うんどう会(秋)

訳:運動会をパパが見ていて、ほめてくれた。

小学生の句です。頑張った自分を、パパが褒めてくれた嬉しさが伝わってきます。

普段仕事をしていてなかなか小学校に来る機会が少ないパパが、運動会に来てくれる特別な喜びも感じられます。

【NO.3】

『 靴下の 黄色が我が子 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:靴下の黄色が我が子だ 運動会。

運動会ではたくさんの子どもがいて、なかなか我が子を探すのに苦労します。

作者は、我が子に「黄色の靴下」を履かせて目印にしたのでしょう。

「黄色の靴下の子よ」と作者が言っている姿が浮かんできます。

【NO.4】

『 運動会 カメラかた手に 母走る 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会で、カメラを片手に母が走っている。

子どもから見た、運動会に来た親の様子を詠っています。

我が子の姿を残そうと、カメラを片手に会場中を走る母親を見て、作者はくすぐったくも嬉しい気持ちを感じたのでしょう。

【NO.5】

『 空へ投げ 勝利のバトン 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会で勝利のバトンを空へ投げたことだ。

クラス一丸となって取り組んだリレーで、見事優勝したアンカーの選手は、空へ勝利のバトンを投げました。会場では、大歓声が上がったことでしょう。映画のワンシーンのような情景です。

【NO.6】

『 ピストルが 雲ひとつ吐く 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:ピストルが、雲をひとつ吐く運動会だ。

運動会では、ピストルで合図をする場面が多くあります。

ピストルを撃つと、「パン」という音と共に、口から煙が一筋流れます。

この句ではピストルに擬人法を用い「雲ひとつ吐く」として、印象的な場面を表現しています。

【NO.7】

『 それぞれの 弁当の色 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:それぞれの弁当の色が鮮やかな、運動会のことだ。

運動会の楽しみといえば、お弁当です。昼の休憩時間、会場では各家庭のお弁当がひらかれます。「弁当の色」と色彩を表現したことで、読み手にも効果的にイメージを膨らませています。

【NO.8】

『 イスの下 ラクがきばかり 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会で、イスの下の地面には落書きばかり描かれている。

運動会での一コマです。生徒たちは、運動会で自分の番を待つ間、指や木の枝で土に落書きをして時間をすごしています。

生徒たちがいなくなったイスの下には、落書きばかり残されている、作者の着眼点が面白い句です。

【NO.9】

『 かりものは 畜舎の子豚 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:借り物は畜舎の子豚という、運動会だ。

田舎で行われる地域の運動会でしょうか。

借り物競争が行われ、借り物が「畜舎の子豚」という面白い句です。

【NO.10】

『 運動会 バトンの重みで つぶれそう 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会ではバトンの重みでつぶれそうだ。

小学校で行われる、運動会のリレー。

作者は、手渡されたバトンを持ち必死に次の走者へと走ります。

軽いバトンに込められた、みんなの勝利への思いが「重み」となって作者にのしかかってくるのです。読み手にも緊張感が伝わってくる句です。

【NO.11】

『 フォーム決め ダッシュは利き足 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:フォームを決めて、ダッシュは利き足にしよう。運動会の日だ。

走るときはフォームが大切とよく言われています。いろいろと早く走れるフォームの研究をして、このフォームでダッシュは利き足が肝心だ、とさまざまな作戦を立てている様子を詠んだ句です。スタート前の緊張感が伝わってきます。

【NO.12】

『 定番の BGM疾し(はやし) 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:定番のBGMのテンポがとても早い運動会だ。

運動会といえばテンポの早いクラシック音楽がよく使われます。「天国と地獄」「ウィリアム・テル」「剣の舞」などが有名です。ひたすらテンポの早い曲が流れ続ける運動会は躍動感のあるイベントになっています。

【NO.13】

『 声援よ 空高く翔べ 運動会 』

季語:運動会(秋)

訳:声援よ、空高く跳べ。運動会の日だ。

広がる空に鳴り響くように声援が湧き起こっている様子を詠んだ句です。「跳べ」とあることから、高跳びなどの跳躍の競技で起きた声援なのかもしれません。

【NO.14】

『 秋空へ つなぐバトンと 友の手と 』

季語:秋空(秋)

訳:秋の空の下で、繋ぐのはバトンと友の手だ。

リレーにおいて最も大切なのはバトンパスのタイミングだと言われています。バトンを友の手に繋いでいくこと様子を秋の晴天が見守っているという一句です。この後の勝負を託して渡されたバトンは、また次の友の手に繋いでいきます。

【NO.15】

『 運動会 終わり解かれし ブランコに 』

季語:運動会(秋)

訳:運動会が終わって解かれたブランコに乗る。

運動会などの時は事故防止のために、ブランコは紐などで括られて使用不能にされています。運動会が終わったために拘束を解かれたブランコに乗って、運動会を思い返している一句です。

以上、運動会をテーマに詠んだオススメ俳句集でした!

今回は、「運動会」のおすすめ俳句を30句紹介しました。

日本の「運動会」は、自分の全力を尽くし、仲間と協力することの大切さを学ぶことができる行事です。

日本人なら運動会は誰でも参加したことがあるはずです。

運動会の句を読むと、当時の感覚が蘇ってくることでしょう。

秋の澄んだ晴天のもとに行われた運動会を思い出し、「運動会」の句を楽しんでみてください。