世界中の人々から愛され、親しまれている日本の伝統芸能「俳句」。

五七五のわずか17音で綴られた物語は、時代を経て現代の私たちの心に響きます。

今回は、青春を感じさせる叙情句や人間探求派で有名な「石田波郷」の代表作品(有名俳句)を紹介していきます。

『百日紅ごくごく水を呑むばかり』

石田波郷 pic.twitter.com/blH5LSxyXu— とりあん(ツイ時々不具合、フォロー制限中。お返事忘れますのでご寛恕のほど。) (@torian48) July 21, 2017

はこべらや 焦土の色の 雀ども と詠んだ石田波郷 pic.twitter.com/c4VDQUKv8j

— ツ ム ダ フ (@tsumudafu) March 10, 2014

目次

石田波郷の人物像と作風

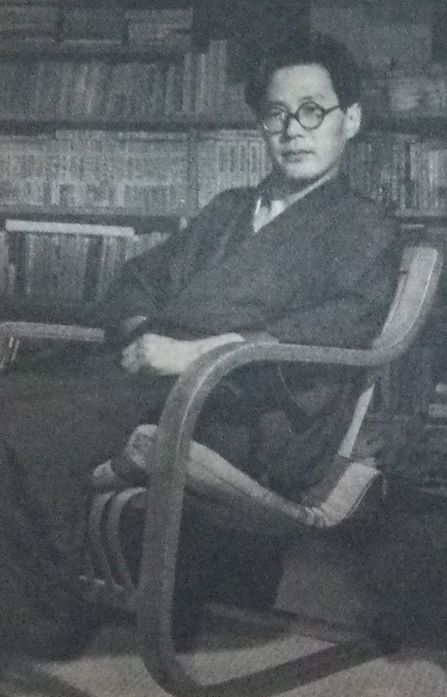

(石田波郷 出典:Wikipedia)

石田波郷(いしだはきょう)は、昭和6年(1931年)に 愛媛県で生まれました。本名は「哲大(てつひろ)」と言います。

県立松山中学校校(現在の県立松山東高等学校)の時に同級生の勧めで句作を始め、村上霽月の「今出吟社」句会に参加します。

明治大学文芸科入学を機に、水原秋桜子主宰の俳誌「馬酔木(あしび)」に投句を始めその後編集に関わり、秋桜子門下の代表的俳人となりました。

波郷の作品は、初期の頃は青春あふれるものが多く、31歳の頃に結核を患い闘病生活を送るようになってからは人間性を詠んだものが多く残されています。

生涯に渡って入退院を繰り返し、晩年は自らの闘病生活を見つめた句が多いのが特徴です。

そんな波郷の作品は「人間探求派」と呼ばれ、現在でも多くの人々に親しまれています。

江東区所縁の石田波郷記念館に行きました。戦後の焼け野原の時、奥様の実家がある北砂に住まわれ多くの俳句や小説を残しました。没後、ご家族から貴重な品々が江東区に寄付され、砂町文化センター内に記念コーナーが開設されました。 pic.twitter.com/pJGLSr5EQ9

— 鈴木清人 (@kiyotosuzuki) November 19, 2017

石田波郷の有名俳句・代表作【36選】

(石田波郷 画像引用:EEKの紀行 春夏秋冬)

春の俳句【9選】

【NO.1】

『 バスを待ち 大路の春を うたがはず 』

季語:春(春)

現代語訳:バスを待ちながら神田の大通りに立っている。陽の光がうららかだったり、木々が芽吹いていたり…、あぁ、間違いなく春が来ているよ。

【NO.2】

『 初蝶や 吾が三十の 袖袂 』

季語:初蝶(春)

現代語訳:あぁ、この春初めて見る蝶(初蝶)だ。自分も三十路。袖から袂を羽にしてみたりして…。

【NO.3】

『 立春の 米こぼれおり 葛西橋 』

季語:立春(春)

現代語訳:今日は立春だ。葛西橋を歩いていると、米粒がところどころに落ちているのを見つけたよ。

【NO.4】

『 はこべらや 焦土のいろの 雀ども 』

季語:はこべら(春)

現代語訳:ハコベがぽつぽつと咲いている焼け野原に、地面と同じ色(焦土のいろ)にすすけたスズメが群がっているよ。

【NO.5】

『 春宵(しゅんしょう)や セロリを削る 細身の刃 』

季語:春宵(春)

現代語訳:春のまだ夜も明けきらない宵に、セロリを細身の刃で削っている。

【NO.6】

『 夜桜や うらわかき月 本郷に 』

季語:夜桜(春)

現代語訳:夜桜が咲いているなぁ。私のようにうら若き月が本郷の地で輝いている。

【NO.7】

『 きらきらと 八十八夜の 雨墓に 』

季語:八十八夜(春)

現代語訳:きらきらと光るような八十八夜の雨がお墓に降り注いでいる。

【NO.8】

『 勿忘草(わすれなぐさ) 若者の墓標 ばかりなり 』

季語:勿忘草(春)

現代語訳:勿忘草が咲いている。見渡すと若者の墓標ばかりが広がっている。

【NO.9】

『 梅の香や 吸ふ前に息は 深く吐け 』

季語:梅(春)

現代語訳:梅の花の香りがする。吸う前に息は深く吐いておいた方がいい。

夏の俳句【9選】

【NO.1】

『 泉への 道後れゆく 安けさよ 』

季語:夏(夏)

現代語訳:目的地は泉だとわかっているから、前を行く人々の後を少し遅れてついて行けば、安心して行けるよ。

【NO.2】

『 噴水の しぶけり四方に 風の街 』

季語:噴水(夏)

現代語訳:噴水のしぶきがあちらこちらに飛び散っているよ。噴水の涼しい風が強く吹きすさぶ街だなぁ。

【NO.3】

『 プラタナス 夜も緑なる 夏は来ぬ 』

季語:夏は来ぬ(夏)

現代語訳:街路樹のプラタナスの葉は、昼は強い日差しに照らされたが緑に輝き、夜になるとそのプラタナスの緑が映ったかのように夜空も緑に染まる。いよいよ夏の到来だ。

【NO.4】

『 六月の 女すわれる 荒筵 』

季語:六月(夏)

現代語訳:六月のある日、戦争ですべてが焼き尽くされ、何も残っていない「荒筵(あらむしろ)」に、女が一人座っているよ。

【NO.5】

『 雀らも 海かけて飛べ 吹流し 』

季語:吹流し(夏)

現代語訳:鯉のぼりの吹き流しにも負けないように海に向かって飛んでいけ、雀たちよ。

【NO.6】

『 雨がちに 端午近づく 父子かな 』

季語:端午(夏)

現代語訳:雨が降り続く日々だが、端午の節句が近づいてくるのを心待ちにしている父と子であるなぁ。

【NO.7】

『 西日中 電車のどこか 掴みて居り 』

季語:西日(夏)

現代語訳:西日が差し込む中で、みんな電車のどこかを掴んで立っている。

【NO.8】

『 手花火を 命継ぐ如 燃やすなり 』

季語:手花火(夏)

現代語訳:手で持って遊ぶ花火を、命を継ぐかのように燃やしている。

【NO.9】

『 雷の下 キヤベツ抱きて 走り出す 』

季語:雷(夏)

現代語訳:雷が鳴っている下でキャベツを抱えて走り出す。

秋の俳句【9選】

【NO.1】

『 吹きおこる 秋風鶴を あゆましむ 』

季語:秋風(秋)

現代語訳:突然吹きおこった秋風に押されるかのように、鶴が歩き出したよ。

【NO.2】

『 雁(かりがね)や のこるものみな 美しき 』

季語:雁(秋)

現代語訳:夕空を一群の雁が鳴きながら渡っていったよ。残される皆様は、本当に素晴らしい方々ばかりであったと、今更ながら思います。

【NO.3】

『 今生は 病む生なりき 烏頭(とりかぶと) 』

季語:烏頭(秋)

現代語訳:自分の一生は病んでいる期間の方が多かった。どうか鳥頭よ、私の病に効いておくれよ。

【NO.4】

『 朝顔の 紺の彼方の 夕日かな 』

季語:朝顔(秋)

現代語訳:朝顔の紺色の彼方に、過ぎ去った日々のことを思い浮かべる夕暮れどきだよ。

【NO.5】

『 七夕竹 惜命の文字 隠れなし 』

季語:七夕竹(秋)

現代語訳:七夕の竹につるされた短冊には、「惜命」の文字が隠れずにはっきりと見える。

【NO.6】

『 栗食むや 若く悲しき 背を曲げて 』

季語:栗(秋)

現代語訳:クリを食べているのだろう。若者が悲しそうに背を曲げている。

【NO.7】

『 露草の瑠璃 十薬(どくだみ)の白 繁り合へ 』

季語:露草(秋)

現代語訳:露草の瑠璃色とドクダミの白い色が共に繁栄している。

【NO.8】

『 うそ寒き ラヂオや麺麭(パン)を 焦がしけり 』

季語:うそ寒き(秋)

現代語訳:何となく寒くなってきた朝にラジオを聞いていたら、うっかりパンを焦がしてしまった。

【NO.9】

『 草負うて 男もどりぬ 星祭 』

季語:星祭(秋)

現代語訳:草を背負って男が戻ってきた七夕の夜だ。

冬の俳句【9選】

【NO.1】

『 霜柱 俳句は切字 響きけり 』

季語:霜柱(冬)

現代語訳:霜柱は柱が折れることによって音が響くが、俳句はやはり「切字」で余韻を奏でる。

【NO.2】

『 霜の墓 抱き起されし とき見たり 』

季語:霜(冬)

現代語訳:病に寝込む我が身が抱き起され、その時墓を見た。

【NO.3】

『 雪はしづかに ゆたかにはやし 屍室(かばねしつ) 』

季語:雪(冬)

現代語訳:しんしんと静かに降り積もる雪よ、あちらには死者が眠る屍室が見える。

【NO.4】

『 綿虫や そこは屍の 出でゆく門 』

季語:綿虫(冬)

現代語訳:あそこにいるのは綿虫かなぁ。そちらの門は屍(死んだ者)が出て行く扉だ。

【NO.5】

『 焼跡に 透きとほりけり 寒の水 』

季語:寒の水(冬)

現代語訳:戦争が終わって、焼け跡に見える寒の水は一層透きとおって見える。

【NO.6】

『 いつも来る 綿虫のころ 深大寺 』

季語:綿虫(冬)

現代語訳:いつも綿虫が飛ぶ頃に来ている深大寺だ。

【NO.7】

『 年の夜や めざめて仰ぐ 星ひとつ 』

季語:年の夜(冬)

現代語訳:大晦日の夜だ。目が覚めて夜空を仰ぎ見ると、星が1つ輝いている。

【NO.8】

『 衰ふや 一椀おもき 小正月 』

季語:小正月(新年)

現代語訳:衰えたことだなぁ。茶碗も重く感じる小正月だ。

【NO.9】

『 寒卵 薔薇色させる 朝ありぬ 』

季語:寒卵(冬)

現代語訳:寒の中にニワトリが産んだ卵が、バラ色に染まる朝があったなぁ。

さいごに

今回は、石田波郷が残した俳句の中でも特に有名な作品を現代語に訳し、そこに込められた意味など簡単な感想を紹介してきました。

石田波郷の作品は「青春あふれるもの」や「人間性を詠んだもの」が多いと言われています。

そして、晩年の作品は死と向き合った人間味あふれる作品が中心となっています。どの句も奥深く、魅力的なものばかりです。

今回紹介した俳句以外にも多くの句を残していますので、石田波郷について気になった方はぜひ調べてみてください。

砂町あたりの小名木川。進開橋の南詰に石田波郷生誕百年記念碑があります。

「砂町も古リぬ冬日に温められ」 (3月5日、大西みつぐ監督撮影) pic.twitter.com/M5Lt4t6hdV— 映画『小名木川物語』 (@onagigawamovie) March 6, 2015

最後まで読んでいただきありがとうございました。

こちらの記事もおすすめ!