五・七・五の十七音で、作者の心情や見た景色を詠む「俳句」。

季語を使って表現される俳句は、たった十七音で、作者の心情や自然の豊かさなどを感じることができます。

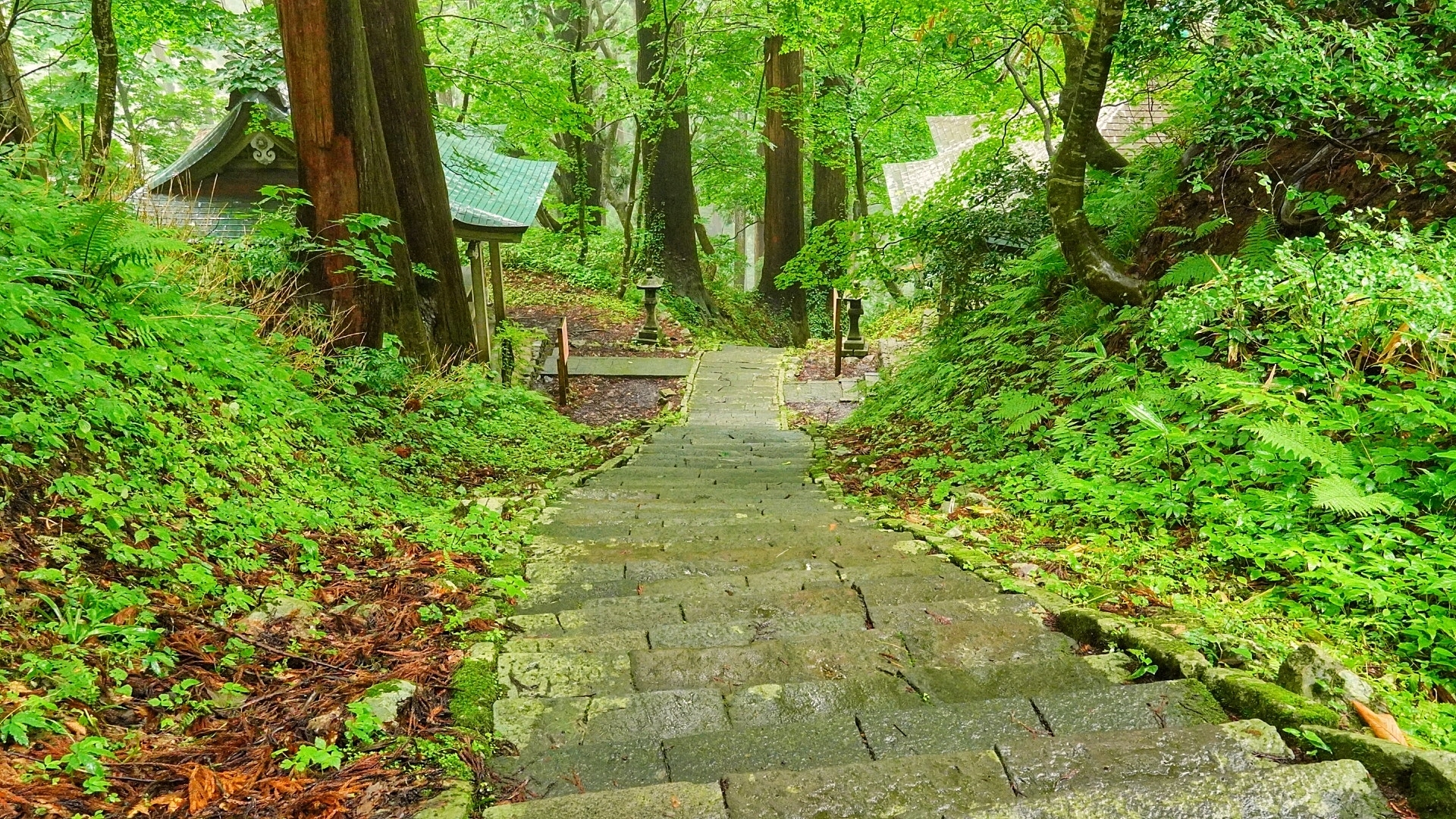

今回は、河合曾良の有名な句の一つ「湯殿山銭ふむ道の泪かな」という句をご紹介します。

「奥の細道」

(湯殿山~山形県)

湯殿山

銭ふむ道の

泪かな

語られぬ

湯殿にぬらす

たもとかな

涼しさや

ほの三日月の

羽黒山#松尾芭蕉

(湯殿月山 出羽三山) pic.twitter.com/5R9LUIyZ6L— 人生激情☺❤😊 (@1778Abc) February 1, 2018

本記事では、「湯殿山銭ふむ道の泪かな」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「湯殿山銭ふむ道の泪かな」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

湯殿山 銭ふむ道の 泪かな

(読み方:ゆどのさん ぜにふむみちの なみだかな)

この句の作者は、「河合曾良(かわいそら)」です。

江戸時代前期から中期の俳諧師で、松尾芭蕉の『奥の細道』の奥州・北陸の旅に同行しました。蕉門十哲(しょうもんじってつ)の一人とされています。

季語

この句の季語は「湯殿詣で(ゆどのもうで)」、季節は「夏」です。

「湯殿詣で」とは、現在の山形県鶴岡市にある湯殿山(ゆどのさん)にのぼり、詣でることです。

湯殿山・羽黒山(はぐろさん)・月山(がっさん)のことを、出羽三山(でわさんざん)と呼び、これらは「修験の山」です。

「修験道」という山に籠り厳しい修行を行うという日本古来の修行があります。出羽三山の3つの山にはそれぞれに神様がいるとされており、3つの山を詣でると「生まれ変わることができる」という信仰があります。

また、「湯殿詣で」の季語が夏の季語として成立しているのは、江戸時代、旧暦の6月の初めから20日間ほど、または4月4日から8月8日までの間に詣でるのが習わしであったためです。

意味

こちらの句を現代語訳すると…

「湯殿山に続く参道にはお賽銭がばら撒かれている。たくさん落ちているお賽銭を踏みながら参詣し、そのありがたさに涙を流すのだった。」

という意味です。

湯殿山は山岳信仰ということで、本殿や社殿がなく、湯殿山自体が信仰の対象でした。そのため、人工物の信仰の場を作ることが禁止されていたそうで、お賽銭箱もなかったのでしょう。

また、地面に落ちているものは拾ってはならないという考えもあり、参詣者や修行者が湯殿山に納めたお賽銭が参道に散らばり、そのままの状態で放置されていたと考えられます。

曾良は、湯殿山の参道で経験したお賽銭を踏み歩み進めるというとても貴重な経験をこの句に詠んだのでしょう。

この句が詠まれた背景

元禄2年(1689年)ごろに詠まれたとされています。

この句は、俳諧紀行文である『奥の細道』の「羽黒」の章に収められています。

芭蕉とともに旅をしていた曾良は、旧暦6月3日〜10日、今の山形県鶴岡市にある出羽三山に訪れました。その際、6月7日に湯殿山へ詣でたときのことを俳句に詠みました。

松尾芭蕉も、湯殿山でのことを「語られぬ 湯殿にぬらす 袂かな」と詠んでいます。

「湯殿山銭ふむ道の泪かな」の表現技法

「泪かな」の切れ字

切れ字は主に「かな」「や」「けり」などが代表とされ、句の切れ目を強調するときや、作者が感動を表すときに使います。

この句は「泪かな」の「かな」が切れ字にあたります。「かな」と表現することで、「涙を流すばかりだなぁ……」と余韻を持たせています。

句切れなし

句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。

句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。

この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「湯殿山」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。

「湯殿山銭ふむ道の泪かな」の鑑賞文

厳しい修験道の霊場でもある湯殿山。当時はたくさんの参詣者や修行者が訪れた場所ですが、その詳細については「語るなかれ、聞くなかれ」とされており、謎が多い状態でした。

参道にばら撒かれているたくさんのお賽銭は、それだけたくさんの人がこの湯殿山に詣でたことを表しています。

日常では目にしない光景を目の当たりにし、曾良はなんとありがたいことかと思いつつ、たくさんのお賽銭を踏み、歩みを進めたのでしょう。

芭蕉の『奥の細道』に収められているこの句ですが、同行した曾良の句も載せられていることに、芭蕉と曾良の信頼関係が感じられます。

この句から、湯殿山の様子はもちろん、参詣した人、修行した人だけが感じられる体験が伝わってきます。

曾良が感じた、たくさんのお賽銭を踏みながら山道を歩むありがたさが、ひしひしと感じられます。

作者「河合曾良」の生涯を簡単にご紹介!

(河合 曾良 出典:Wikipedia)

曾良は、本名を岩波(旧姓は高野)正字(いわなみまさたか)といい、慶安2年(1649年)信濃国下桑原村、現在の長野県諏訪市に生まれました。 幼い頃に両親を亡くしたため、その後、伯母の養子となりました。

12歳の時に養父母も亡くなったため、伊勢国長島の住職・深泉良成に引き取られました。そして寛文8年(1668年)、19歳ごろより、長島藩主の松平康尚に仕え、河合惣五郎と名乗るようになりました。

天和元年(1681年)にその仕事を辞め、江戸に向かい、江戸で吉川惟足(これたり)に神道や和歌を学びました。

その後貞享元年(1684年)、35歳ごろに松尾芭蕉に入門しました。芭蕉庵の近くに住み、芭蕉の身の回りの世話をしながら、俳諧学んでいたと言われています。

※「曾良(そら)」という名前は、芭蕉に付けてもらったのではないかと考えられています。

貞享4年(1687年)に『鹿島紀行』、元禄2年(1689年)からの『奥の細道』の旅に同行し、『曾良旅日記』を残しました。『曾良旅日記』は、旅の実際についての記録として、とても貴重な資料とされています。

宝永6年(1709年)、60歳ごろに幕府の巡見使随員となり九州を巡り、翌年、壱岐国可須村風本(現在の長崎県壱岐市勝本浦)での巡見中、62歳のときに病気のため亡くなりました。没年月日については、記録がないため不明確なままになっています。

河合曾良のそのほかの俳句

- 卯の花に兼房見ゆる白毛かな

- 卯の花をかざしに関の晴着かな

- 剃り捨てて黒髪山に衣更

- 行き行きて倒れ伏すとも萩の原

- 松島や鶴に身をかれほとゝぎす

- 破垣やわざと鹿子のかよひ道

- 終夜秋風きくや裏の山

- いづくにかたふれ臥とも萩の原

- 向の能き家も月見る契かな

- むつかしき拍子も見えず里神楽

- 大峯やよしのの奥の花の果

- 春の夜はたれか初瀬の堂籠

- 涼しさや此菴をさへ住捨し

- 病僧の庭はく梅のさかり哉