日本が誇る伝統芸能「俳句」。

わずか17音の短い詩で、今や世界中の人々から愛され、親しまれています。

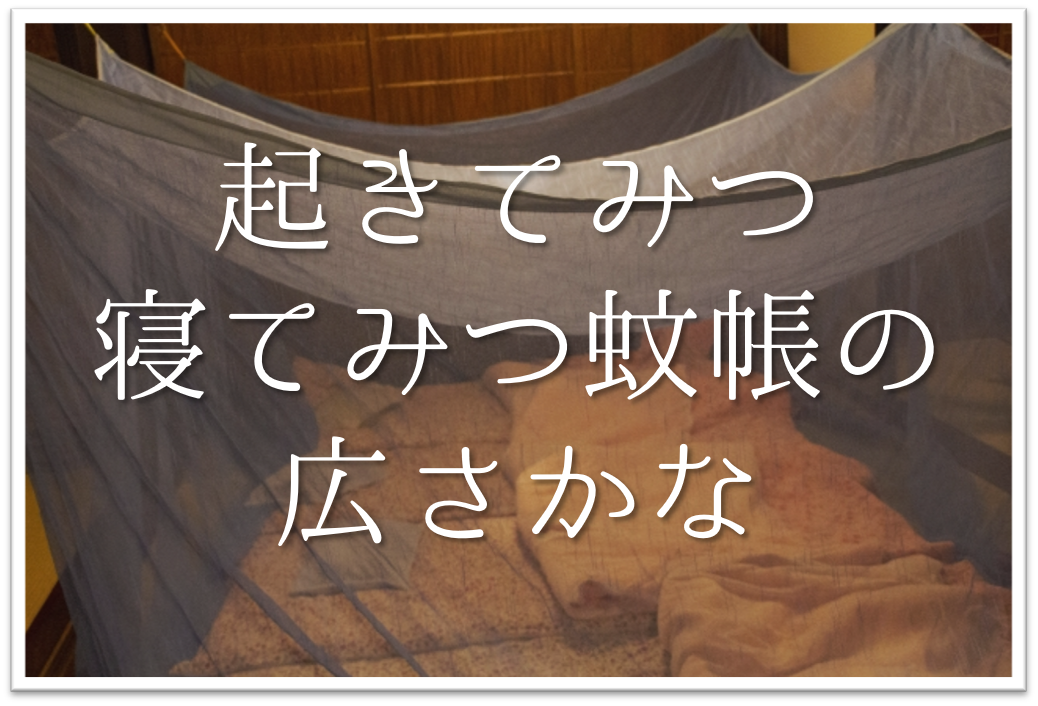

今回は、数ある名句の中から江戸時代に詠まれた「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」という句を紹介していきます。

「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」

笑点大喜利のネタでも使われた夏の俳句 #ij954 pic.twitter.com/JTmxc5NkkB— mo10fu3@白熊 (@mo10fu_3) July 4, 2016

本記事では、「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」の季語や意味・詠まれた背景

起きてみつ 寝てみつ蚊帳の 広さかな

(読み方:おきてみつ ねてみつかやの ひろさかな)

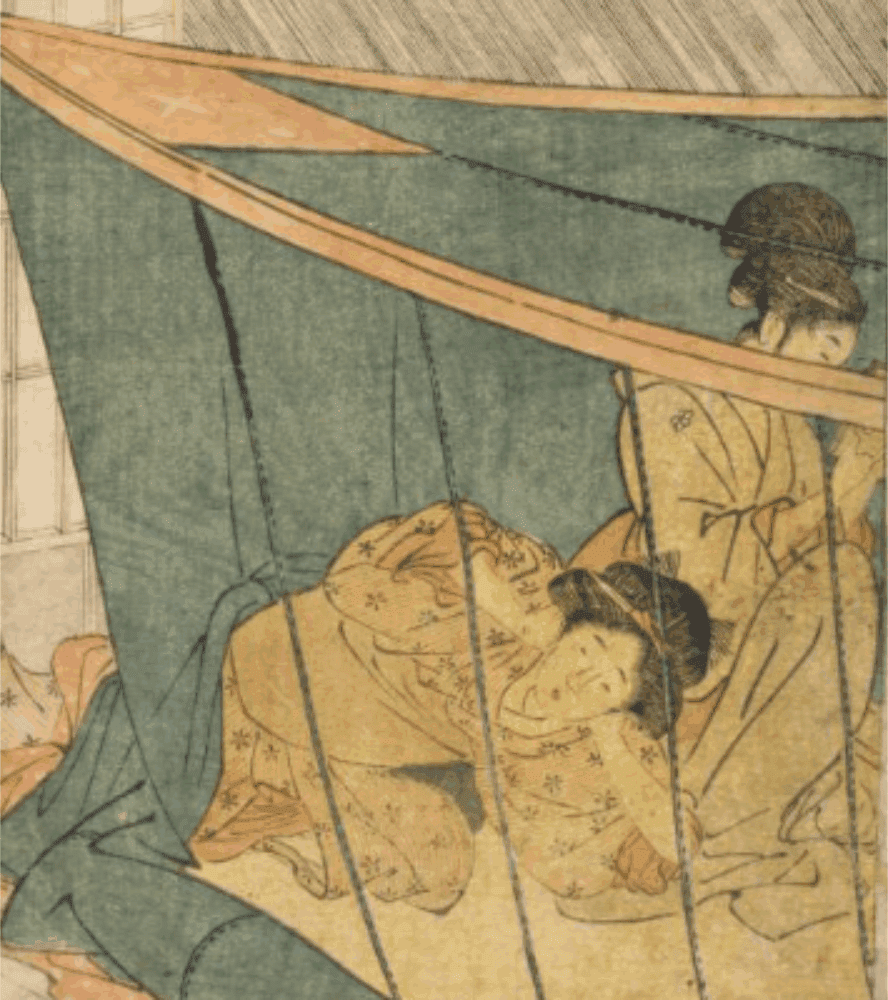

この句は「加賀千代女(かがのちよじょ)」が詠んだ句として知られていますが、実は千代女のものではなく、元禄時代に「浮橋」という遊女が詠んだ句だと言われています。

(画像出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

季語

こちらの句の季語は「蚊帳」で、季節は「夏」を表します。

「蚊帳」は、夏を感じさせてくれる代表的な季語です。

クーラーなどの無い当時(江戸時代)は、寝苦しい夏の夜は「涼」を得るため窓や戸を開けて眠る必要がありました。そのため、蚊よけの「蚊帳」は必需品であったといわれています。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「恋しい人を思い独り寝をする夜、なかなか寝つけない。起き上がっては見て、寝ては見て、つくづく蚊帳が広く感じられ、寂しさが身にしみることだなぁ。」

という意味になります。

「あぁ、独りきりで寝る蚊帳にしては大きすぎる…。今晩はいつにも増して寂しい夜だなぁ…。」といった作者の心の声が聞こえてくるような一句です。

この句が詠まれた背景

「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」という句は、夫が亡くなった後に加賀千代女が詠んだ句として有名です。

しかし、実は千代女の誕生以前に「浮橋」と呼ばれる遊女によって詠まれた句と分かっています。

蚊帳の中で一人ぼっちで寝ている夏の一コマを詠んだ句ですが、この句がなぜ千代女の作として誤り伝えられたのか、その理由は明らかになっていません。

「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」の表現技法

切れ字「かな」

切れ字とは「かな・けり・や」などの語で、文としての切れ目である句切れや作者の感動の中心を表します。

この句は、下五「広さかな」の「かな」が切れ字に当たります。

眠れぬ夜に蚊帳を眺めていると一人で眠るには大きすぎることにふと気づき、寂しさが増したことを「かな」を用いて強調しています。

「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」の鑑賞文

加賀千代女は17歳で嫁ぎ、子供を一人もうけますが、20代前半の頃に夫に先立たれ、そのあと幼子もすぐに亡くなります。

かつて、親子3人。この蚊帳の中で仲良く「川」の字になって寝たことでしょう。

そんな幸せな日々を突如として失った千代女は、もう戻ってこない日々を懐かしく思うと同時に、自分一人が残されたことを嘆いてこの句を詠んだのではないかといわれています。

この句は一人で眠るには少々大きすぎる蚊帳の中。ふと寂しさに襲われた、そんな心境の中で詠まれた一句です。

しかし、この句は、実は千代女が生まれる9年前にという「浮橋」という遊女が詠んだ句であるということが分かっています。

浮橋作では埋もれてしまって、後世これほどまでに有名な句にはならなかっただろうといわれています。

この句が現在に至るまで語り継がれているのは、やはり「加賀千代女」のネームバリューにあったといえます。

「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」の補足情報

遊女「浮橋」とは?

浮橋(うきはし)とは、江戸時代前期-中期の遊女の名前です。

元禄7年(1694)に刊行された、和田泥足の『其便(そのたより)』にこの句がみえます。『其便』とは蕉門の句集で、序を宝井其角が、跋(書物の終わり)を服部嵐雪が書いています。

同書では、下記の句も詠んでいます。

「鵲(かささぎ)に 我やかはらん 天の川」

(訳:カササギよ、私にかわって天の川を渡っておくれ。)

享保年間(1716-36)に亡くなったとされていますが、「起きてみつ」の句と加賀千代女が生まれた1703年には10年近く差があるため、千代女の句ではないのは明白です。

「起きてみつ」の前詞

『其便』では、「起きてみつ」の前詞に「物思ふ此」と付いています。

意味としては「物思いにふける」という意味で、遊女という立場もあり複雑な女性の思いを感じさせるものです。

浮橋と千代女の共通点

浮橋と千代女は、実は二人とも松尾芭蕉の作風である「蕉門(しょうもん)」です。

『其便』には芭蕉の俳句や蕉門十哲に数えられる俳人の俳句が並ぶ中で、浮橋の「起きてみつ」の俳句も収録されているのです。

一方で、千代女は蕉門十哲の1人である各務支考に才能を見出され、俳人として有名になりました。

そのため、千代女もまた蕉門の1人であり、浮橋と作風が似ていたことが誤った作者として流布されてしまった原因かもしれません。

千代女伝説

加賀千代女には、もう1つ違う俳句の作者として有名なもの(下記の句)があります。

この句も千代女の生涯詠んだ1900もの俳句の中にはなく、作者が誤認されていると考えられている俳句です。

この句を広めたのは小林一茶ですが、彼はどこからこの句の存在を知ったのでしょうか。そして、作者は誰なのでしょうか。

実はこちらの句は「起きてみつ」の句と違い、明確に誰かの句集に残っていません。

あくまで千代女の句集には存在していないため、千代女の作ではないということが分かっているのみです。

また、明治時代の俳句同人誌に、「十数年前に見た句」ということで、出雲地方で活動していた「松井しげ」が作者の可能性が出てきています。

「とんぼつり」は前詞に「子をうしなひて」とあるため、明確に我が子を悼んで詠まれた句です。

作者がはっきりしているにも関わらず「起きてみつ」は千代女の夫の死を悼む句とされ、「とんぼつり」は千代女の子供の句を悼む句とされてきました。

当時の江戸の人々の中では、加賀千代女という存在はとても大きかったことが伺えます。

作者「加賀千代女」の生涯を簡単にご紹介!

【今日の墓碑銘】

1775年10月2日。加賀千代女が死去。江戸時代の俳人。表具師の娘に生まれ幼少期から俳句を嗜む。各務支考に才能を認められ全国的な名声を得た。生涯に1700の句を残し特にアサガオを多く詠う。51歳のとき剃髪し素園と号した。著作に『千代尼句集』がある

(72歳・病死) #生寄死帰 pic.twitter.com/Q5sR5n0FxG— 義視 (@kamo1868) October 1, 2019

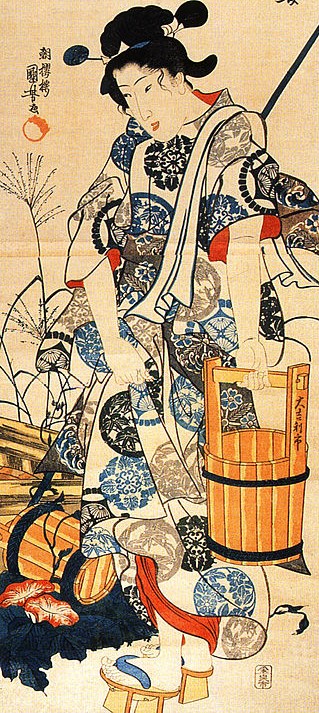

加賀千代女(1703年~1775年)は加賀国松任(現在の白山市)に生まれ、一般庶民であったにもかかわらず、幼い頃から俳諧をたしなみ、16歳の頃にはすでに女流俳人として頭角をあらわしたといわれています。

若くして夫と死別し、夫との間にもうけた子供も幼くして亡くします。

30歳くらいのときに、相次いで父と兄が亡くなり、その後は家業の表具屋に専念しますが、52歳になると剃髪し、「千代尼」と名乗るようになります。それからの活躍は目覚ましく、句集もいくつか出版しています。加賀国の殿様が、千代女の俳句を朝鮮通信使へ献上したという事実もあるほどです。

その後72歳のときに与謝蕪村の『玉藻集』の序文を書き、翌1775年(安永4年)、73歳で亡くなったといわれています。

生涯にわたって1,700余の句を残したといわれています。

加賀千代女のそのほかの俳句

(朝顔に つるべ取られて もらい水 出典:Wikipedia)

- 「朝顔に 釣瓶とられて もらひ水」

- 「何着ても うつくしうなる 月見かな」

- 「夕顔や 女子の肌の 見ゆる時」

- 「紅さいた 口もわするる しみづかな」

- 「落ち鮎や 日に日に水の おそろしき」

- 「初雁や ならべて聞くは 惜しいこと」

- 「行春の 尾やそのままに かきつばた」

- 「川ばかり 闇はながれて 蛍かな」

- 「百なりや 蔓一すじの 心より」

- 「蝶々や 何を夢見て 羽づかひ」

- 「ころぶ人を 笑ふてころぶ 雪見哉」

- 「髪を結う 手の隙あけて 炬燵かな」

- 「月もみて 我はこの世を かしく哉」