五七五の十七音で構成される定型詩「俳句」。

短い音の中に季節を表す季語を詠みこみ、心情や風景を自在に表現します。

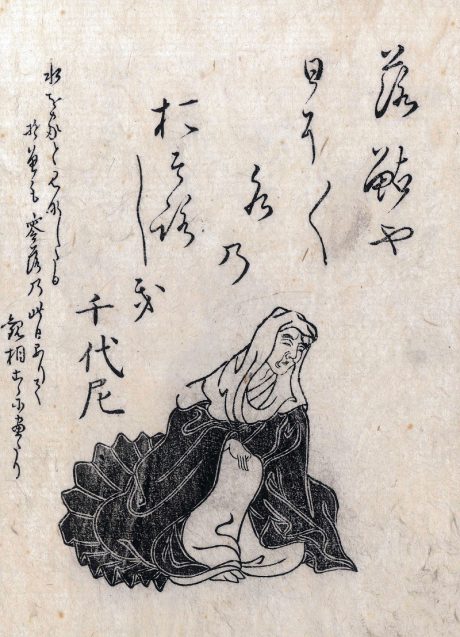

今回は、江戸時代の女流俳人の先駆けとなった「加賀千代女(かがの ちよじょ)」について、人物像や作風、有名俳句を30句ご紹介します。

朝顔につるべ取られてもらい水

加賀千代女(かが の ちよじょ)1775年10月2日没(安永4年9月8日)俳人。号は草風、法名は素園。千代、千代尼などとも呼ばれる。

月も見て我はこの世をかしく哉 pic.twitter.com/QIi0qhM1lZ

— 久延毘古⛩陶 皇紀ニ六八二年令和四年睦月 (@amtr1117) October 1, 2014

加賀千代女の人物像や俳句の特徴

(加賀千代女 出典:Wikipedia)

加賀千代女(かがのちよじょ)は、1703(元禄16)年に加賀国松任、現在の石川県白山市に生まれました。

実家は掛け軸などの装飾をする表具屋で、12歳のときから俳諧(はいかい)に親しんでいたといわれています。17歳のとき、諸国行脚をしていた「各務支考(かがみ しこう)」という江戸時代前期の有名な俳諧師に認められ、当時ではめずらしい女流俳人として名声を得ました。

加賀千代女は52歳のときに剃髪し出家します。「千代尼(ちよに)」と表記されていることがあるのはそのためです。出家後は自分の句をまとめた『千代尼句集』を上梓するなど、活躍を見せます。

晩年は病に倒れ、闘病しながら創作活動を続けましたが、1775(安永4)年に73歳で亡くなりました。

國芳.加賀千代女.「朝顔や つるべとられて もらひ水」Kuniyoshi. picture of Kaga-no-chiyo, Haiku poet. pic.twitter.com/YSL4EwDtZz

— 阿部 隆 Abe Takashi (@abeaten_) December 2, 2015

加賀千代女の俳句は、「理知的でありながら通俗的」という評価が一般的です。

わかりやすい言葉で詠まれたほか、古典を引いた句や仏教の教えを説いた句などもあり、当時の人々に好まれました。

また、千代女は自筆の俳句の掛け軸を多く残しています。40代後半くらいの時期から俳句を絵と共に掛け軸にする「書画軸」が流行し、実家が掛け軸を扱う表具屋だった千代女も多くの書画軸を残しています。61歳のときには朝鮮使節団へ献上する句軸や扇も依頼されており、千代女の名声の高さが伺えるエピソードです。

加賀千代女の有名俳句・代表作【30選】

(尾崎康工編『俳諧百一集』より引用)

次に、加賀千代女の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)順に紹介していきます。

春の俳句【8選】

【NO.1】

『 世の花を 丸うつつむや 朧月 』

季語:朧月(春)

意味:世に咲いている花をぼんやりと丸く包み込むような光だ。あの朧月のかすかな光は。

朧月は、薄曇りの夜にぼんやりと輝く光が特徴の月です。秋や冬の月の鋭い輝きと違って、咲き誇る花を包み込むような優しい光を「丸うつつむや」と表現しています。

【NO.2】

『 ふみわけた 情(なさけ)の道や 山さくら 』

季語:山さくら(春)

意味:後から来る人のために踏み分けてある、人の情けを感じる道だなぁ。道の先で山桜がきれいに咲いている。

山桜への山道を、後に見に来る人のために誰かが丁寧に踏み分けて道を作ってくれていた光景を詠んだ句です。山道は踏み跡があるかないかで歩きやすさが全く違うため、人の情けに感動しています。

【NO.3】

『 春風や いろいろの香を そそのかし 』

季語:春風(春)

意味:春風が吹いている。いろいろな花や食べ物の香りをそそのかすように運んでくる。

春になるとさまざまな花が一斉に開花します。また、桜餅など独特の香りのする食べ物も多く、お祭りなどではさらに多くの香りにあふれるでしょう。そんな香りがただよってくる、ではなく「風がそそのかした」としたところにユーモアを感じます。

【NO.4】

『 折返す 春や百とせ 千とせまで 』

季語:春(春)

意味:還暦をむかえ、人生の折り返し地点に立った春だなぁ。このまま百歳、千歳までも生きていたいものだ。

60歳の春を迎えたことを報告する手紙に記されていた一句です。還暦とは干支十干が一巡りする区切りの歳であり、これからの人生に思いを馳せています。

【NO.5】

『 梅が香や ことに月夜の 面白し 』

季語:梅が香(春)

意味:梅の良い香りがただよってくるなぁ。梅の香りをかぎながら見る月の夜は、全てのものにおもむきがあって面白いものだ。

どこからともなくただよってくる梅の香りと、月に照らされる夜の風景を呼んでいます。「ことに」と強調することで、春の月夜の趣深さへの感嘆を表現した句です。

【NO.6】

『 手折らるる 人に薫るや 梅の花 』

季語:梅(春)

意味:手折った人に薫っている梅の花の香りだ。

梅の花は姿もさることながら、特に香りを賞賛される花です。梅の花の枝を手折った人から梅の香りがより濃く漂っていることに着目しています。

【NO.7】

『 朝夕に 雫のふとる このめ哉 』

季語:このめ/木の芽(春)

意味:朝に夕方に、雫のしたたる木の芽がどんどんと膨らんでいくことだ。

木の芽が膨らんで葉が出そうな様子を「ふとる」と表現しています。朝と夕方を詠んでいるので、作者が日々気にかけていた木の芽なのかもしれません。

【NO.8】

『 春雨や うつくしうなる 物ばかり 』

季語:春雨(春)

意味:春雨が降っているなぁ。春は雨にぬれても美しくなる物ばかりだ。

春雨に濡らされることによって、新緑や花、地面などが美しく見えていると感じている一句です。何もかもが美しいという感情は、長い冬が終わり生命力のあふれる春になった喜びからきていると考えられます。

夏の俳句【7選】

【NO.1】

『 蛍火や よしなき道も そこらほど 』

季語:蛍(夏)

意味:蛍が舞って光っているなぁ。あまり歩くにはよくない道だが、蛍のいない道に比べればそれほど悪くない。

「そこらほど」というまるで口語のような平易な表現を用いています。暗くて歩きにくい道でも、蛍を見ながら歩けるならいいじゃないか、という気楽さが伺える一句です。

【NO.2】

『 垣間より 隣あやかる 牡丹かな 』

季語:牡丹(夏)

意味:垣根の間から、隣の人があやかるように鑑賞している我が家の牡丹であることよ。

【NO.3】

『 ゆふがほや 物のかくれて うつくしき 』

季語:ゆふがお(夏)

意味:夕暮れになって夕顔が咲いているなぁ。薄暗くなって、いろいろな物が見えなくなっている中で夕顔の白い花が浮かび上がって見えるのがなんとも美しいものだ。

夕顔はその名のとおり、日没から夜明けにかけて咲く花です。薄暗くなって庭や垣根などいろいろな物が見えなくなっていく中で、花だけがぼんやりと浮かんで見える美しさを詠んでいます。

【NO.4】

『 まだ神の むすばぬも出て 田植哉 』

季語:田植(夏)

意味:まだ神様の縁結びも済んでいない若者まで出てきて田植えをしていることだ。

「神の結び」とは縁結びのことで、ここではまだ結婚していない若者をさします。小さな子供たちまで総出で田植えをしている家族の風景です。

【NO.5】

『 起きてみつ 寝てみつ蚊帳の 広さかな 』

季語:蚊帳(夏)

意味:恋しい人がいなくて、起きてみたり、寝てみたりする。1人寝の蚊帳の広さが寂しいものだ。

加賀千代女が夫と死別したときの句と伝えられていましたが、元禄時代の「浮橋」という遊女の句であることがわかっています。単なる寝床の広さではなく、蚊帳で囲まれた場所が広くて寂しいという、寂しさを空間的に表現した名句です。

【NO.6】

『 散れば咲き 散れば咲きして 百日紅(さるすべり) 』

季語:百日紅(夏)

意味:散れば咲いて、また散れば咲いていくサルスベリの花だ。

サルスベリはその名前の通り、夏から秋にかけて100日もの間咲き続けると言われています。同じ花が咲き続けるのではなく散っては咲くことを繰り返しているため、作者の観察眼が光る一句です。

【NO.7】

『 川ばかり 闇はながれて 蛍かな 』

季語:蛍(夏)

意味:あたりは真っ暗で川ばかりがあるのを感じる。闇が川の上を流れるように見えて、その上に蛍が舞っていることだ。

現代の日本とは違って作者が生きていた江戸時代には街灯がなく、川は真っ暗な暗闇の中に流れていました。その上を蛍が舞うことでわずかな光が水面に反射し、川の上の闇までもが水のように流れている感覚を詠んでいます。

秋の俳句【7選】

【NO.1】

『 朝がほや 釣瓶とられて もらひ水 』

季語:朝がほ(秋)

意味:朝顔が咲いているなぁ。朝顔の蔓が釣瓶に巻きついているが、蔓を切るのが忍びないので近所から水をもらってきた。

加賀千代女の代表作です。「朝顔に」とされている句もありますが、後の句軸などで「朝顔や」と詠み直したことがわかっています。蔓を切らない優しさと、釣瓶を動かせずに近所に助けを求める江戸時代の庶民の生活を生き生きと描いた一句です。

【NO.2】

『 百生(ひゃくなり)や つるひとすじの 心より 』

季語:百生(秋)

意味:百生瓢箪は一本の蔓に多くの実を付ける。同じように、人のさまざまな行いも唯一その人の心から生まれるのだ。

「百生」とは「百生瓢箪」を略した季語で、ひとつの蔓に多くの瓢箪が付くことから名付けられました。この句は仏教における「三界唯心」を説いたもので、「全ては心から発生する」ということわりを百生瓢箪に例えたものです。

【NO.3】

『 ゆふぐれを 余所に預けて もみぢ哉 』

季語:もみぢ(秋)

意味:夕日に照らされる紅葉はとても美しい。しかし夕日はすぐに暮れて見えなくなってしまうので、夕暮れをよそに預けて紅葉を見ていたいことだ。

【NO.4】

『 とんぼつり 今日はどこまで 行ったやら 』

季語:とんぼつり(秋)

意味:トンボを釣りに行ったあの子は、今日はどこまで遊びに行ったのやら。

加賀千代女が幼くして亡くした子を思った句とされていますが、千代女が残した句集や句軸に残されていないため、本当に千代女が詠んだ句かはわからないとされています。子を気づかう母親の句と取るか、亡き子が遊んでいるのを想像した句と取るかで印象が変わってくる俳句です。

【NO.5】

『 月も見て 我はこの世を かしく哉 』

季語:月(秋)

意味:長らく病を得ていたが、仲秋の名月も見られた。私はこの世からお暇しよう。

加賀千代女の辞世の句です。「かしく」という言葉の解釈にいくつか説があり、「病で痩せた」「じゅうぶんに生活した」「かしことも書く手紙の末尾のあいさつ」といろいろな意味にとれます。辞世の句としての意味が通る「この世を去る」と解釈しました。

【NO.6】

『 雫かと 鳥もあやぶむ 葡萄かな 』

季語:葡萄(秋)

意味:まるで雫のようだと鳥も考えてしまうほど見事なブドウであるなぁ。

見事なブドウの粒を見て雫に例えている面白い一句です。飛んでいる鳥がついばもうとしても、あれは本当に果物だろうかと考えてしまうほどだと例えています。

【NO.7】

『 長き夜や かはりかはりに 虫の声 』

季語:長き夜(秋)

意味:秋の長い夜だなぁ。かわるがわる虫の声が聞こえてくる。

秋の夜に聞こえてくる虫の声は常に一定ではありません。この句では長い夜を過ごしている間に変わっていく虫の音に耳を傾けています。

冬の俳句【8選】

【NO.1】

『 ともかくも 風にまかせて かれ尾花 』

季語:かれ尾花(冬)

意味:とにもかくにも、風にまかせて揺れる枯れたススキのように、全てを仏様におまかせしよう。

作者が仏門に入ったときの句です。仏教では全てを仏の慈悲に委ねる考え方が一般的のため、風に身を任せるススキと、仏に身を任せる自分自身を掛けています。

【NO.2】

『 髪を結ふ 手の隙(ひま)明て 炬燵哉 』

季語:炬燵(冬)

意味:仏門に入って剃髪したことで、髪を結う時間が必要なくなった。その暇を炬燵の中で過ごしていることだなぁ。

俗世にいた頃は髪を伸ばしていたため、その手入れや髪結いにとても時間がかかっていたのでしょう。剃髪してからは髪の手入れをする必要がないため、その分の時間をコタツに入って詩作に励んでいます。

【NO.3】

『 朝の日の 裾にとどかぬ 寒さ哉 』

季語:寒さ(冬)

意味:朝日の光が着物の裾に届かないので、とても寒いことだ。

冬の太陽は夏に比べて低い位置にあるため、光の入り方が変わってきます。日の光が届かずに寒い様子を平易な表現で詠んだ句です。

【NO.4】

『 松風の ぬけて行たる しぐれかな 』

季語:しぐれ(冬)

意味:松の林に風が吹くごうという音がかけ抜けていくような時雨の音であったことだ。

「松風の時雨」という表現があります。松林を風が吹き抜けていく音と時雨が降る音を掛けて詠まれる表現で、この句も松風の時雨を意識して実際の時雨を詠んだものです。

【NO.5】

『 万両は 兎の眼もち 赤きかな 』

季語:万両(冬)

意味:万両は兎の眼のように赤い植物であることだなぁ。

「万両」とはヤブコウジ科の常緑樹で赤い実をつけます。冬に実をつけることで正月の縁起物とされていて、この句では赤い実を兎の赤い目に例えているユーモアのある俳句です。

【NO.6】

『 水仙の 香やこぼれても 雪の上 』

季語:水仙(冬)

意味:真っ白な水仙の花の香りがこぼれても、そこは真っ白な雪の上なのだ。

白い水仙の花と白い雪を対比させている一句です。落ちるものを花弁ではなく香りという目に見えないものにすることで、寒い冬に香り高く咲く水仙の花を称えています。

【NO.7】

『 花よりも 名に近づくや 福寿草 』

季語:福寿草(新年)

意味:花としての美しさではなく名前のめでたさこそが福寿草なのだ。

「福寿草」は黄色い花を咲かせる正月の縁起物で、名前の通りめでたいものとされてきました。作者は美しい黄色の花よりもそのおめでたい名前こそ重要だと詠んでいて、独特の感性を発揮しています。

【NO.8】

『 鶴のあそび 雲井にかなふ 初日哉 』

季語:初日(新年)

意味:鶴が舞うように遊び、雲がたなびくはるか遠いところからも見ることができる初日の出であることだ。

朝鮮信使に献上した句のうちの一つです。めでたい鶴や初日の出を詠み込んだうえで、たなびく雲と「はるか遠いところ」という意味を掛けた雲井という言葉を使っています。

以上、加賀千代女が詠んだ有名俳句でした!

さいごに

今回は、江戸時代を代表する女流俳人である【加賀千代女】が残した有名な俳句を紹介してきました。

作者の作品は、わかりやすい言葉の中にも理知的な遊び心を感じさせるものや、仏門への深い帰依を伺わせるものが多いのが特徴です。

生活に根付いていて理解しやすい俳句が多いので、ぜひお気に入りの一句を見つけてみてください。

「枯梗の花 咲時ポンと 言そうな 」 加賀千代女。 世田谷区鎌田、不二家レストランのところに咲いていた桔梗。この青い色の花が好きなんです。 pic.twitter.com/qeyqkIQ6MX

— んなうなう (@sz20101) June 23, 2015

最後まで読んでいただきありがとうございました。