現代においても俳句を嗜む人は多くいます。

自ら詠むことはなくとも名句を目にし、耳にする機会は多く、有名な句のいくつかを覚えているという人はさらにたくさんいるでしょう。

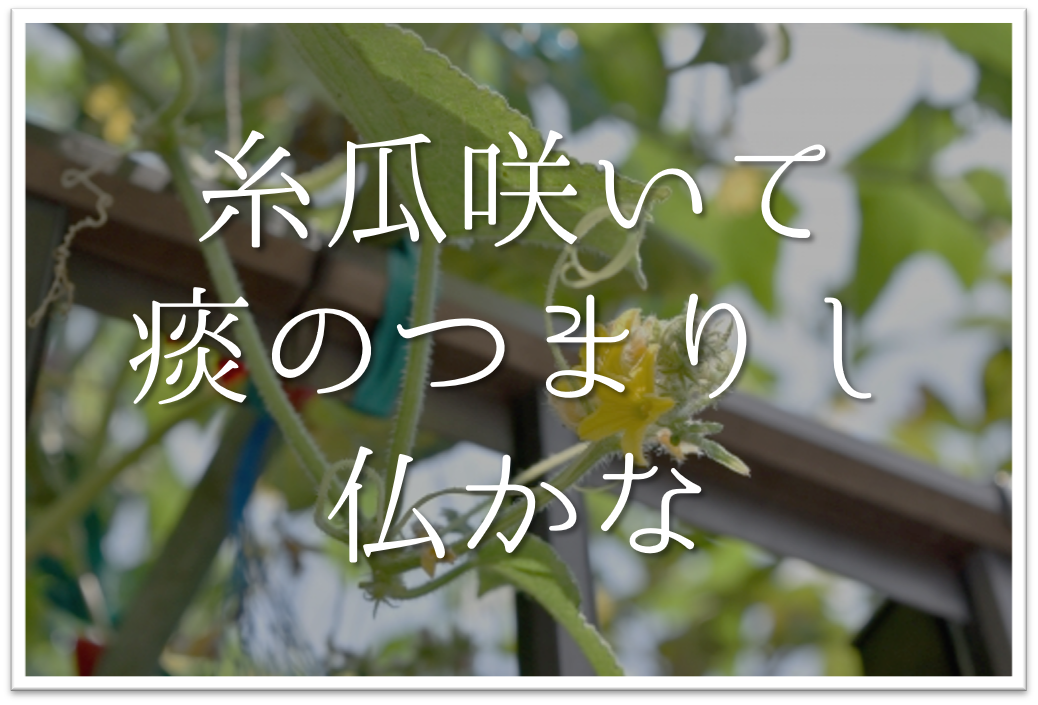

今回は、そんな数ある俳句の中でも有名な【糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな】という句を紹介していきます。

糸瓜咲きて痰のつまりし仏かな 正岡子規

子規は結核を患い、その痰をきるためにヘチマ水が効くとされていた。上記の句は子規の絶筆のうちの一句。自らを仏といって客観視していることろが洒落てる!

うちのはゴーヤですが。花が咲いた! pic.twitter.com/thVL5RWpGJ— 吉@読書 (@y_oshi_reading) June 16, 2016

本記事では、「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」の季語や意味・成立の背景や作者、表現技法や鑑賞など、徹底的に解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」の季語や意味・詠まれた背景

糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな

(読み方:へちまさいて たんのつまりし ほとけかな)

この句の作者は「正岡子規(まさおかしき)」です。

正岡子規は、和歌や俳諧などの国文学の研究もよくし、近代の短歌や俳句の礎を築き上げた明治時代の文学史に燦然と輝く星のような文学者です。

俳句だけではなく、短歌、小説、随筆など多彩な創作活動をしていました。

季語

植物が詠みこまれている場合、たいていそれがその俳句の季語となっていることが多いです。

こちらの句の季語は「糸瓜(へちま)」。秋の季語です。

糸瓜の花は夏に咲くもので、単に糸瓜の花を咲いた様子を詠んだ句であれば、「糸瓜咲く」が季語となる夏の句とも解釈できます。しかし、この句が詠まれたのは明治35年(1902年)9月18日。季節は秋でした。

そのため、この句での糸瓜が夏の名残の糸瓜の花が、季節移ろう中でまだ咲いていたのかもしれません。

この句の成立の背景を探ると、この句がたしかに秋の句であると確かめられるのです。

意味とこの句が詠まれた背景

こちらの句を現代語訳すると・・・

「糸瓜の花が咲いていて、その目の前には痰が絡んで亡くなった遺体が安置されている。」

といった意味になります。

なかなか衝撃的な内容の一句ですが、この句に読み込まれている仏・ご遺体は、この句の作者自身(正岡子規)なのです。

作者である正岡子規は、若いころから肺結核にり患し喀血を繰り返しながら、文字通り命を削って創作を続けた俳人でした。

正岡子規がこの句を詠んだ時、彼はすでに死の床にありました。自らに残された時間を冷静に見つめ、彼は家人や弟子に助け起こされながら三つの句を記したといいます。その一つが「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」だったのです。

残りの二句は・・・

- 「痰一斗糸瓜の水も間に合わず」(痰が一斗もあるのかとおもうばかりにのどに絡み、痰切りに効果があるという糸瓜水も効き目がない)

- 「をとヽひのへちまの水も取らざりき」(おとといは痰きりに効くという糸瓜水をとるのによいとされる満月であったが、糸瓜水をとることもなかったことだ)

どれも糸瓜の句です。糸瓜は、痰を切る薬効があると言われていました。

肺結核を患い、のどに絡む痰に悩まされていた子規の家の庭では、糸瓜が育てられていたのです。

季節は秋。へちまは実を実らせていました。この三句を記して半日の後、正岡子規は34歳のその生涯を閉じることとなりました。

「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・

- 「仏かな」の切れ字「かな」

- 「仏かな」の「仏」の暗喩法

の2つになります。

「仏かな」の切れ字「かな」

作者にこの句を作らせた感動の中心はどこにあるのかということは、切れ字によって読み解いていくことができます。

近代以降の俳句で主に用いられる切れ字は、「や」、「かな」、「けり」の三つがあります。「…だなあ、…であることよ」というような作者の感動の気持ちがこめられています。

この句の切れ字は「仏かな」の「かな」。

「かな」には、余韻を残す効果があります。

「おのれは死して仏の身となるのであるなあ…」と、死の床にあって、作者の目は冷静。近い将来に訪れる自らの死を強烈に詠みこんでいるのです。

句の結びに切れ字が用いられる「句切れなしの句」になります。

「仏かな」の「仏」の暗喩法

暗喩法とは、あるものを別のものにたとえる比喩法のひとつです。

ご遺体のことを、仏にたとえているのです。

子規の目には、実をつける庭の糸瓜が映っていました。しかし、病魔にむしばまれた我が身にはもはや糸瓜水の効き目も届かぬことを子規は悟っていました。

この句は、死に臨む我が身を冷静に俯瞰し詠まれた句なのです。

この糸瓜にまつわる三句は子規の絶筆(生前最後に書いた作品)となりました。

「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」の鑑賞文

この句は、正岡子規が亡くなる直前に詠まれた句のうちの一つです。作者は結核を患っており、わずか34歳という若さで亡くなっています。

これらの句は今まさに死に行く自分を客観的に詠んでいるところに凄味があるのが特徴です。

作者は亡くなるまでの3年間という長い間体を起こすこともできない状態で、高浜虚子や河東碧梧桐ら後進の指導を行っていました。

また、病床の自身を書き綴った随筆も書いていて、創作意欲は病に負けないほどだったと言われています。

そんな作者の情熱と執念が、今まさに「痰がつまって仏になる」自分自身を表現し続ける原動力となったのでしょう。

「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」の補足情報

絶筆三句の順番

作者の絶筆は下記の順で執筆されています。

①「糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな」

②「痰一斗 糸瓜の水も 間にあはず」

③「をととひの 糸瓜の水も 取らざりき」

これは、自分が仏となった状態から「何故痰がつまって死んでしまったか」を回想している順番になっています。

薬効があるという一昨日の満月の晩のヘチマ水を取り損ねたからこそ、痰を一斗も吐いて死んでしまったと詠んでいるのです。

詠まれたのは亡くなる前日のお昼頃だとされていますが、最期までユーモアを忘れない俳人であったことが伺えます。

ヘチマ水の作り方と効能

秋に実が完熟した頃、地上30 - 60 cmほどの所で蔓(茎)を切り、根側の切り口をビン容器に差し込んでから口元を綿栓で塞いでしばらく置くと、根から吸い上げられた水がビン容器に溜まります。この液体のことを「へちま水」といいます。

根まわりに水を十分与えておくと、数日で500 - 2000 ccほどの液が採れるとされていて、化粧水として用いられるほか、民間薬としては飲み薬や塗り薬として用いられていました。

ヘチマ水に含まれるカリウムのアルカリ性とサポニンにより去痰作用があるといわれているため、「痰一斗」を吐いていた作者はこの咳止めの効能を求めたのでしょう。

また、漢方としてヘチマを使う際は熱を取り除いたり、吐血を抑制したりする効果があるとも信じられていました。

ヘチマを民間療法で咳、痰、利尿の目的で使用するときは、生の果実を輪切りにしてそのまま煮出してから汁を飲むようです。

「痰一斗」の俳句でのヘチマは単純なヘチマ水だったのか、煮出した汁だったのかどちらでしょうか。

国民病だった結核

作者も患っていた結核は、明治時代以降「国民病」「亡国病」と呼ばれるほど流行し、治療手段のない病気でした。

特に大正時代以降に紡績工場で働く人々に被害が多く、長時間低栄養で働かされていた人達が感染し、被害が広まっていきます。

具体的な治療方法がなかったため、冷涼な気候と栄養豊富な食事で治そうとする「サナトリウム」が作られるのもこの頃です。

結核は1882年に結核菌による感染であることがわかり、1921年頃からBCGワクチンの接種が開始、1943年に有効な抗生物質であるストレプトマイシンが発見されるまで、不治の病として紀元前から6000年近く猛威をふるっていたとされています。

作者の時代ではワクチンもまだ発見されていないため手の施しようがなく、ヘチマ水などの対処療法に賭けるしかなかったのでしょう。

作者「正岡子規」の生涯を簡単にご紹介!

(正岡子規 出典:Wikipedia)

正岡子規は1867年(慶応3年)、愛媛県松山市の生まれです。本名は常規(つねのり)といい、子規は俳号です。

子規とは、ホトトギスという鳥を指す言葉です。ホトトギスは、のどから血を流して鳴くと言われており、そんなホトトギスの姿に子規は結核のため喀血を繰り返す自らを重ねたと言われています。

病と闘いながら、和歌や俳諧の研究、新たな境地を目指す創作活動を行い、近代以降の短歌、俳句の礎を築きました。

明治35年(1902年)9月19日、子規はこの世を去ります。享年34歳。へちまにまつわる三句の絶筆にちなんで、子規の命日を糸瓜忌と呼びます。

正岡子規のそのほかの俳句

(前列右が正岡子規 出典:Wikipedia)

- 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

- 紫陽花や昨日の誠今日の嘘

- をとゝひのへちまの水も取らざりき

- 赤とんぼ 筑波に雲も なかりけり

- 夏嵐机上の白紙飛び尽す

- 牡丹画いて絵の具は皿に残りけり

- 山吹も菜の花も咲く小庭哉

- 毎年よ彼岸の入りに寒いのは

- 雪残る頂ひとつ国境

- いくたびも雪の深さを尋ねけり

- 柿くふも今年ばかりと思ひけり

- 鶏頭の十四五本もありぬべし