五・七・五の短い音数で構成される「俳句」。

小学校、中学校、そして高校の国語の教科書でも取り上げられ、なじみのある句も多くあることでしょう。

名句と呼ばれる優れた美しい句はたくさんありますが、今回はそんな名句の中から【去年今年貫く棒の如きもの】という高浜虚子の句を紹介していきます。

新年とか新元号とか世の人(私)は言ふけれど、月の満ち欠けは何も変わらぬ。

去年今年貫く棒の如きもの 高浜虚子

(こぞことし) pic.twitter.com/idsN1mNqn2— 高野山 青巖寺@南山坊 (@nanzanbou) January 14, 2019

去年今年貫く棒の如きもの 虚子

わたしも棒の句をつくろうかな pic.twitter.com/i5inGdQSJA

— 内橋可奈子 (@kotosorach) December 29, 2020

本記事では、『去年今年貫く棒の如きもの』の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「去年今年貫く棒の如きもの」の季語や意味・詠まれた背景

去年今年 貫く棒の 如きもの

(読み方:こぞことし つらぬくぼうの ごときもの)

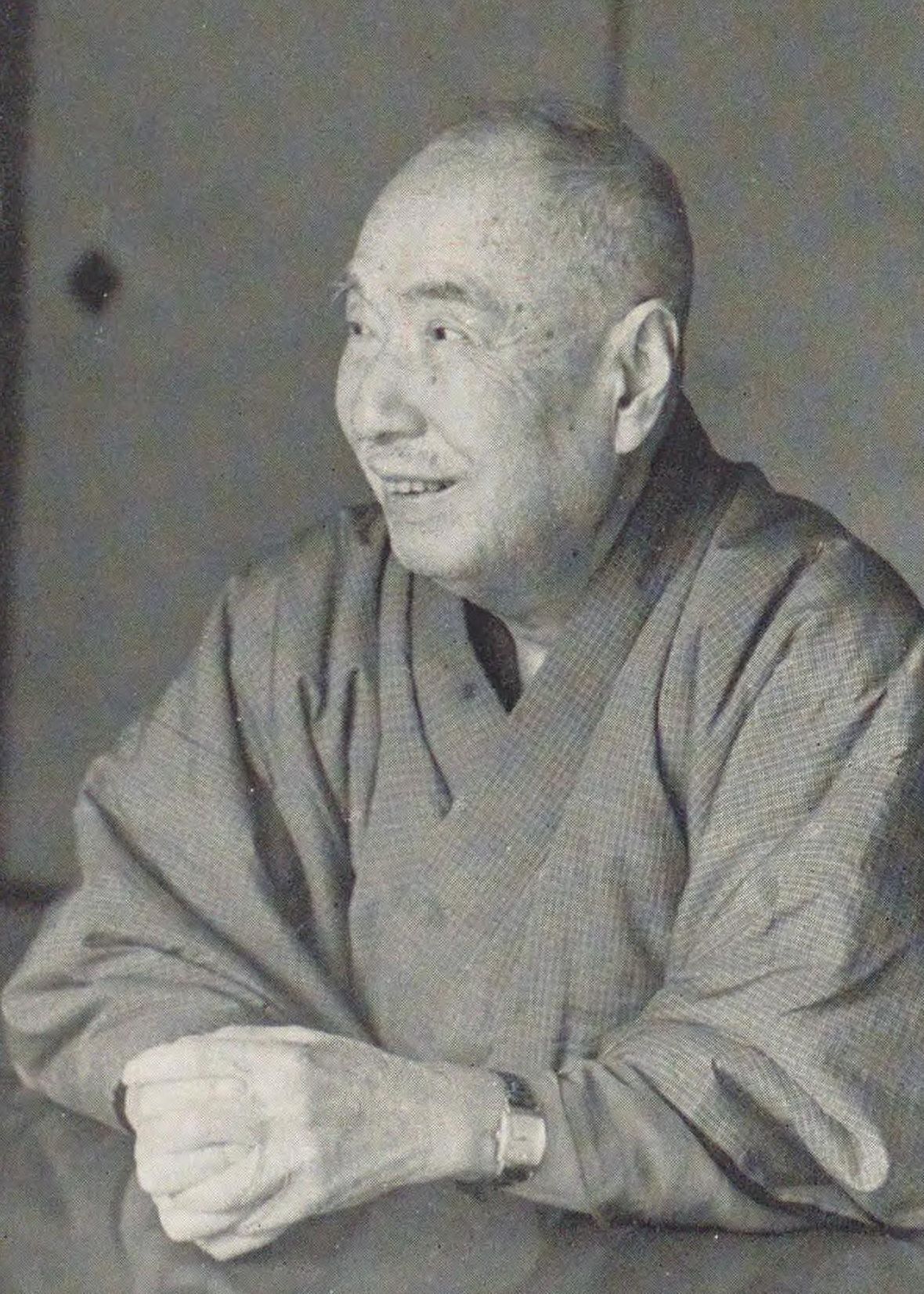

この俳句の作者は「高浜虚子(たかはま きょし)」です。

(高浜虚子 出典:国立国会図書館)

高浜虚子は明治時代から昭和時代にかけて、俳人そして小説家として活躍した人物です。

正岡子規に師事した虚子は、その一生を終えるまで忠実に子規の教えを貫き、自由律俳句を擁護する活動が高まりを見せるなかで、伝統俳句を守り続けました。

虚子の句風は「花鳥風体」と呼ばれており、写実的な表現を用いた句が特徴です。

季語

こちらの句の季語は「去年今年(こぞことし)」。新年の季語になります。

「去年」を「こぞ」と読むのは、古語の読み方になります。

「去年今年」とは、大みそかの夜を境に去年と今年が入れ替わっていくことを表す言葉です。

先ほどまでは「今年」と言っていたものが「去年」に移り変わっていく、時の流れを表しています。

意味

こちらの句を現代語訳すると・・・

「去年と今年を貫いている棒のようなものがある」

という意味になります。

こちらの句の解釈は以下の通りです。

【去年が今年に入れ替わり、一夜明けると昨日は去年となり、今朝は今年と呼ばれるようになっていく。このようにして、時の流れに区切りをつけて人は生きている。しかし、時というものは過去・現在。未来を通して貫く一本の棒のように連続しているものなのだ。時間をどう区切って呼ぼうとも、時の流れの中で一本の芯棒のように曲がらない己の信念がある。】

このような、時間に対する洞察や、作者の人生観があらわれている句です。

この句が詠まれた背景

こちらの句は、昭和25年(1950年)歳末に詠まれた句です。その時高浜虚子は76歳となっていました。

この句は、高浜虚子の居住していた鎌倉駅にも掲出されていましたが、それをみた文豪川端康成が衝撃を受けたとしたこともよく知られています。

高浜虚子は、明治の初期の生まれ。日本という国の仕組み、人々の生活、文化のありかたが大きな転換を迎えているときにこの世に生を受けました。

師の正岡子規らとともに、古典文学の俳諧を近代文学の新たな潮流として進める活動もしてきました。小説を書いていた時期もありましたが、俳句をはじめとする韻文学の第一人者として生きてきた自負もあるでしょう。

二度の大戦を経て、日本が民主主義国家へと生まれ変わるのを見ており、激動の時代を生き抜いた人物といえるでしょう。

高浜虚子はそんな激動な人生を送ったからこそ、76歳にしてこの句を詠みあげることができたのかもしれません。

「去年今年貫く棒の如きもの」の表現技法

初句切れ

句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。

句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。

この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「去年今年」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。

「棒の如きもの」の直喩

あるものを別の何かにたとえて表現することを比喩と言います。

また、比喩の中でも、「まるで~」「さながら~」「~のようだ」「~の如し」などといった、比喩であることを表す言葉を用いた例えの表現を作ることを直喩といいます。

この句では時の流れ、または己の信念を「棒の如きもの」(棒のようなもの)と「如き」という言葉を使って直喩で例えています。

「去年今年貫く棒の如きもの」の鑑賞文

【去年今年貫く棒の如きもの】は、十七文字で時というもの、人生というものを見事に描き切った名句といえます。

時の流れを一本の棒にたとえ、「連続したものである」とも「時が流れても自分の中にも確固として変わらない芯棒のようなものがある」とも読めます。

では、作者高浜虚子の中の確固として変わらない芯棒のようなものとは何だったのでしょうか?

(高浜虚子 出典:Wikipedia)

高浜虚子は河東碧梧桐と並び称された、近代の俳句や短歌の礎を築いた「正岡子規の高弟」ですが、実は子規とは10歳も離れていません。

そして、碧梧桐とは同窓でした。明治27年(1894年)20歳のころ、子規を慕って虚子と碧梧桐は故郷松山から上京しています。師とは言え大きく年の離れていない正岡子規、高浜虚子、河東碧梧桐らは俳句の改革運動に身を投じ、文学の道を歩むこととなります。

しかし、その道は平坦ではありませんでした。病を得て、儚い運命を悟った子規が、自分の文学の後継者となることを求めた際には虚子は断っています。明治35年(1902年)の正岡子規の死後しばらくは俳句よりも小説を執筆していた時期もありました。

子規のもとで共に活動していた碧梧桐は子規の死後新傾向の俳句を求め、自由律俳句を詠むようになります。

そういった俳壇の流れを憂え、虚子は大正2年(1913年)俳壇に復帰。このころの虚子の心象句として有名なのが、「春風や闘志抱きて丘に立つ(意味:春風が吹く丘に立ち、私は闘志を燃やしている)」の句です。

この「闘志」には、革新的な俳句を詠む碧梧桐に対し、子規が大切にしていた俳句の伝統を守ろうとする保守派としての虚子の決意があらわれているのです。

俳壇に復活した虚子は、四季の自然を写生するように詠みこむ俳句を詠み続け、日本の俳壇を牽引する存在となりました。

この「去年今年貫く棒の如きもの」の句を詠んだ時、高浜虚子76歳。30代半ばで世を去った師、正岡子規の倍以上の年月を生き、親しみもし争いもした河東碧梧桐も十数年前には鬼籍に入っていました。

そして、世では前衛俳句と呼ばれる新しい俳句の機運が高まりつつあることでした。

老境にあった虚子の心棒のようなもの、それは己の人生観であり、俳句間であったのかもしれません。

「去年今年貫く棒の如きもの」の補足情報

「去年今年」という季語が持つニュアンス

「去年今年」は、大晦日から元旦へ、年が改まる瞬間の時間の連続性と断絶性を同時に表現する季語で、ゆく年を惜しみくる年へ期待を寄せるという単純な二元論ではなく、その間に立ち尽くす人間の複雑な心象風景を描き出すものです。

そこには、時の流れの速さや無常観、過去への感傷、未来への漠然とした不安や希望、そして何も変わらない日常の継続といった、相反する感情が混在しています。

例えば、日野草城の「いそがしき妻も眠りぬ去年今年」という句では、年末年始の慌ただしさから解放されようやく眠りについた妻の寝顔に、作者の労いや愛情が感じられます。

ここでの「去年今年」は、慌ただしくも愛おしい日常が年を越えて続いていく様をじっと見つめている時間の流れとして使用されています。

また、虚子の息子である高浜年尾の「会ひたしと思ふ人あり去年今年」からは、年が改まる静かな時間の中で、ふと心に浮かぶ大切な人への想いが滲み出ています。

このように、多くの俳句において「去年今年」は個人的な述懐や感慨、あるいは流動的で感傷的な時間の経過を表現する季語として用いられてきました。

高浜虚子の句が提示した新たな時間観

こうした「去年今年」の伝統的なニュアンスに対し、「去年今年貫く棒の如きもの」は、この季語に新たな解釈の地平を切り開いた句として知られています。

この句は、年が変わろうとも断絶もなければ流動的な感傷もなく、一本の硬質な「棒」のようなものが全てを貫いていると詠んでいます。

この「棒」が何を指すのかについてはさまざまな解釈が存在していて、ある人はこれを非情な時間の流れそのものと捉え、ある人は作者の生命力や俳句に対する強固な意志、激動の時代を生き抜いてきた自分の中の変わらない信念と解釈しています。

いずれにせよ虚子はこの句で、変化し移ろいゆく時間の中に存在する「不変なるもの」「不動なるもの」を提示して、それまでの年が明けて変わっていく流動的な時間という概念とは違う意味をもたせました。

この表現は、虚子が主宰した俳誌「ホトトギス」で掲げた「客観写生」の理念にも当てはまり、時の流れという抽象的な概念を「貫く棒」という具体的でわかりやすいイメージによって捉え直したのです。

この句によって「去年今年」という季語は、単なる時の経過や個人的感慨を超えて、一直線につながっている人生観をも映し出す季語になりました。

作者「高浜虚子」の生涯を簡単にご紹介!

(高浜虚子 出典:国会国立図書館)

高浜虚子は愛媛県松山市に生まれました。本名は高浜清(たかはまきよし)。

高浜虚子は明治7年(1874年)、現在の愛媛県松山市に生まれ、昭和34年(1959年)神奈川県鎌倉市で85歳で没しました。本名は高浜清(たかはまきよし)です。

明治期から昭和にかけて活躍した俳人であり小説家です。

同郷の文学者であり、近代俳句の父ともいえる正岡子規に師事して文学の道、俳句の道を選ぶこととなりました。虚子は、師・正岡子規がつけた本名清からくる雅号です。

不運にも若くして亡くなった正岡子規の遺志をつぎ、保守を旨として創作活動を続けました。正岡子規の流れをくむ俳句雑誌「ホトトギス」の編集にも携わりました。

高浜虚子は・・・

- 「花鳥諷詠」(花や鳥といった自然の美しさを詩歌に詠みこむこと)

- 「客観写生」(客観的に情景を写生するように表現しつつ、その奥に言葉で表しきれない光景や感情を潜ませる)

を提唱しましたが、これは俳句雑誌「ホトトギス」にも反映されています。

俳句雑誌「ホトトギス」は多くの俳人を輩出することとなり、後進の育成にも高浜虚子は大きな業績を上げたことになります。

高浜虚子のそのほかの俳句

(虚子の句碑 出典:Wikipedia)