俳句は五・七・五の十七音の短い言葉の中に、美しい情景やそこに感動した自らの心情を織り込みます。

日本のみならず、世界でも高い評価を受けています。

俳句はリズム感があって覚えやすく、親しみやすいのに、その意味するところは深甚で汲めども尽きぬ魅力があります。

今回は、そんな親しみ深さと奥深さをあわせもつ句の代表例、「いくたびも雪の深さを尋ねけり」という句を紹介していきます。

いくたびも 雪の深さを 尋ねけり#正岡子規 pic.twitter.com/uxJdiy6kyy

— tommy ☆ 夢雀 (@tommy777_tommy) January 21, 2020

本記事では、「いくたびも雪の深さを尋ねけり」の季語や意味・表現技法や鑑賞など、徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「いくたびも雪の深さを尋ねけり」の作者や季語・意味・詠まれた背景

いくたびも 雪の深さを 尋ねけり

(読み方:いくたびも ゆきのふかさを たずねけり)

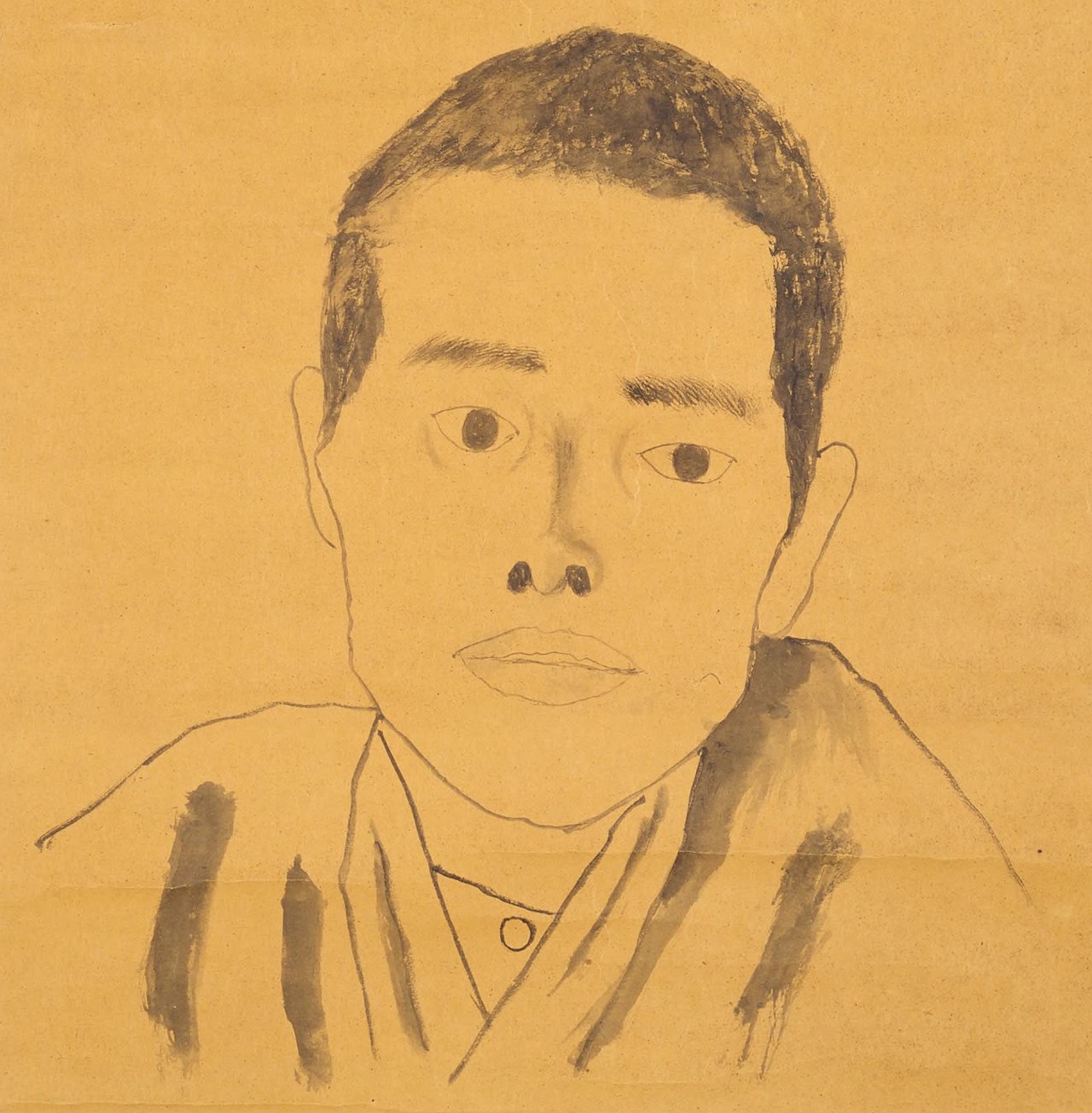

この句の作者は「正岡子規(まさおかしき)」です。

(正岡子規 出典:Wikipedia)

正岡子規は、江戸時代から親しまれていた俳諧を俳句という近代文学の一ジャンルとして確立していった立役者にして、明治期に活躍した俳人です。

俳句だけではなく、短歌、小説、随筆など多彩な創作活動をしていました。

季語

この俳句の季語は「雪」、季節はもちろん「冬」です。

季語を見抜くには、動物や植物・天候といった自然のものに注目するとよくわかります。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「庭に積もった雪がはたしてどれくらいの深さになっているものか、何度も家人に尋ねてしまったなあ」

という意味になります。

「いくたびも」というのは、「何度も」という意味です。

この句が詠まれた背景

この句の背景には、あふれる才能を持ちながら若くしてこの世を去ることとなった作者・正岡子規の病があります。

正岡子規がこの句を詠んだ時、彼は肺結核を患い、病の床にありました。

窓から庭に降り積む雪を自らの目で確かめることもできなかったため、家人に何度も雪の深さを尋ねることとなったのでした。

この句は、「寒山落木」という句集に収められています。

寒山落木は正岡子規の死後まとめられたものですが、明治十八年から二十九年にかけて詠まれた句が収められています。(※「いくたびも雪の深さを尋ねけり」は明治二十九年の作です)

この句は、「病中雪」という前書きが添えられた四句の俳句の中のひとつで、他にも以下の三つの句が存在します。

【雪ふるよ 障子の穴を 見てあれば】

「雪が降ってきたよ、障子の穴から庭を覗いていると」といった意味です。

病床に臥し、障子の穴から外の世界をながめつつ、雪が降ってきたことを発見した心の弾みがあらわれている句です。

【雪の家に 寝て居ると思う ばかりにて】

「雪の降る中、家で寝ていると、外の様子はどんなだろうか、雪はどんなふうに積もっているのだろうかということを思うばかりであることよ」といった意味です。

外の雪を自らの目ではじかに見られないもどかしさが感じられます。

【障子明けよ 上野の雪を 一目見ん】

「障子をあけてくれ、上野に降り積む雪を一目でもみたい」といった意味です。

子規の晩年のすまいは、現在の東京都台東区根岸、上野山の北の方にありました

どの句も子規が病床中、雪に対して特別な思いを抱いていたことが分かる句です。

いくたびも雪の深さを尋ねけり

正岡子規 pic.twitter.com/SkCSShKd6M— アルビレオ (@albireo122) December 29, 2020

「いくたびも雪の深さを尋ねけり」の表現技法

「尋ねけり」の切れ字「けり」

切れ字に注目すると、作者がどんなことに感動や興味をもってこの句を詠んだのかが分かります。

近代の俳句でよく用いられる切れ字は、「や」、「かな」、「けり」の三つです。わかりやすい言葉に置き換えると、「…だなあ、…であることよ」というような意味です。

しかし、短い字数に強い気持ちを込めることができるため、俳句において切れ字は重要です。

この句の切れ字は「尋ねけり」の「けり」。

「けり」には、特に強い詠嘆の意(しみじみとした深い感動を表す)がこめられ、言い切る形になるパワーのある切れ字です。

(※この句は切れ字が最後についているので「句切れなし」です)

「尋ねる」は質問する・問う、ということ。雪の深さを問う言葉を発している自分自身に、作者の目は向けられています。

「わがことながら、何度も尋ねてしまったなあ」と、問いを繰り返す自分自身を句の中心に置いているのです。

「いくたびも雪の深さを尋ねけり」の鑑賞文

子規は若いころから肺結核を患っており、当時、肺結核は不治の病とされていました。

徐々にやみ衰えて、日々のことが不如意になっていく自分自身の体の変化に痛烈に向き合いながら句を生み出し続けたのが正岡子規という俳人なのです。

この句を詠んだ時、子規はすでに病床にありました。

自らの力で起き上がり、庭の雪の深さをじかに確かめる力は失われていたのです。

雪が降っていると知れば、どれだけ積もったのか気になって繰り返し問うてしまう自らの稚気をおもしろがる気持ち、そんなたわいもない疑問も人に尋ねなければならないもどかしさ、複雑な思いがこめられた句なのです。

その18 第二芸術論への抗弁

いくたびも 雪の深さを 尋ねけり

一般人が詠んだ句なら凡句である。

子規の晩年を知るからこそ名句とされる。17字だけを翻訳する時、訳者による背景・心情の

推認次第で訳句が異なる。地理や慣習の違いも影響し、

挿絵でも印象が変わる。

日本語俳句のままでも同じだ。 pic.twitter.com/Ojhof3SWTE— 俳句新派 (@shonan2591) August 16, 2018

「いくたびも雪の深さを尋ねけり」の補足情報

作者の病気の経過

俳人、歌人として知られる正岡子規は、その短い生涯の多くを病と共に過ごしました。

彼の病との闘いは、その文学活動と分かちがたく結びついています。

子規の病歴は、上記のとおり1889年(明治22年)21歳の時に最初の喀血に見舞われたことに始まります。

当初は病状が深刻ではなかったため治療に専念しませんでしたが、日清戦争に従軍記者として参加した帰り、1895年(明治28年)の船上で再び大量に喀血し、神戸病院に入院しました。

当時、結核は死に至る病とされており、この出来事は子規に大きな衝撃を与えました。

血を吐くまで鳴き続けると言われるホトトギスに自らを重ね、ホトトギスの漢字表記である「子規」を俳号としたのはこの頃です。

そして病魔は肺に留まらず、脊椎カリエスも発症します。

1899年(明治32年)頃には病状が悪化し手術も受けましたが好転せず、腰や臀部に膿が溜まり激しい痛みに苦しむようになります。

1900年(明治33年)頃には、ついに寝たきりの生活を余儀なくされました。

「病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである」という有名な一節で始まる随筆『病牀六尺』は、まさにこの闘病生活の中から生まれました。

動かすことのできない体で、彼は病床から見える庭の草花や、見舞いに来る弟子たちの様子を克明に描き、創作活動を続けました。

痛み止めで苦痛を和らげながら、母や妹の献身的な介護、そして夏目漱石をはじめとする友人や高浜虚子などの弟子たちに支えられ、最後まで文学への情熱を燃やし続けました。

彼の病床での執筆活動は、死の2日前まで続いたと言われています。

作者「正岡子規」の生涯を簡単にご紹介!

(正岡子規 出典:Wikipedia)

正岡子規は1867年(慶応3年)、愛媛県松山市に生まれ、名を常規(つねのり)と言います。

江戸時代の終わりに生を受け、日本という国の仕組みが大きく変わる激動を目の当たりにしながら、漢詩を学び、戯作や書画にも親しみつつ大きくなります。

やがて文学を志し、和歌や俳諧といった短型詩を研究しつつ、新しい短歌や俳句を生み出していくこととなりました。

正岡子規は、近代短歌や俳句の祖ともいえる存在なのです。

1889年、22歳にして喀血しました。ホトトギスという鳥は「血を吐いて鳴く」と言われますが、正岡青年はこのホトトギスに自らを重ね合わせ、ホトトギスの別名子規を自らの配合として名乗りました。

正岡子規という文学者と病は切っても切れない関係なのです。

死に至る病を抱えながら、子規は自らの体と精神を冷静に見つめ、1902年(明治35年)に34歳という若さで世を去るまで数多くの短歌や俳句を作り続けました。

正岡子規のそのほかの俳句

(子規が晩年の1900年に描いた自画像 出典:Wikipedia)