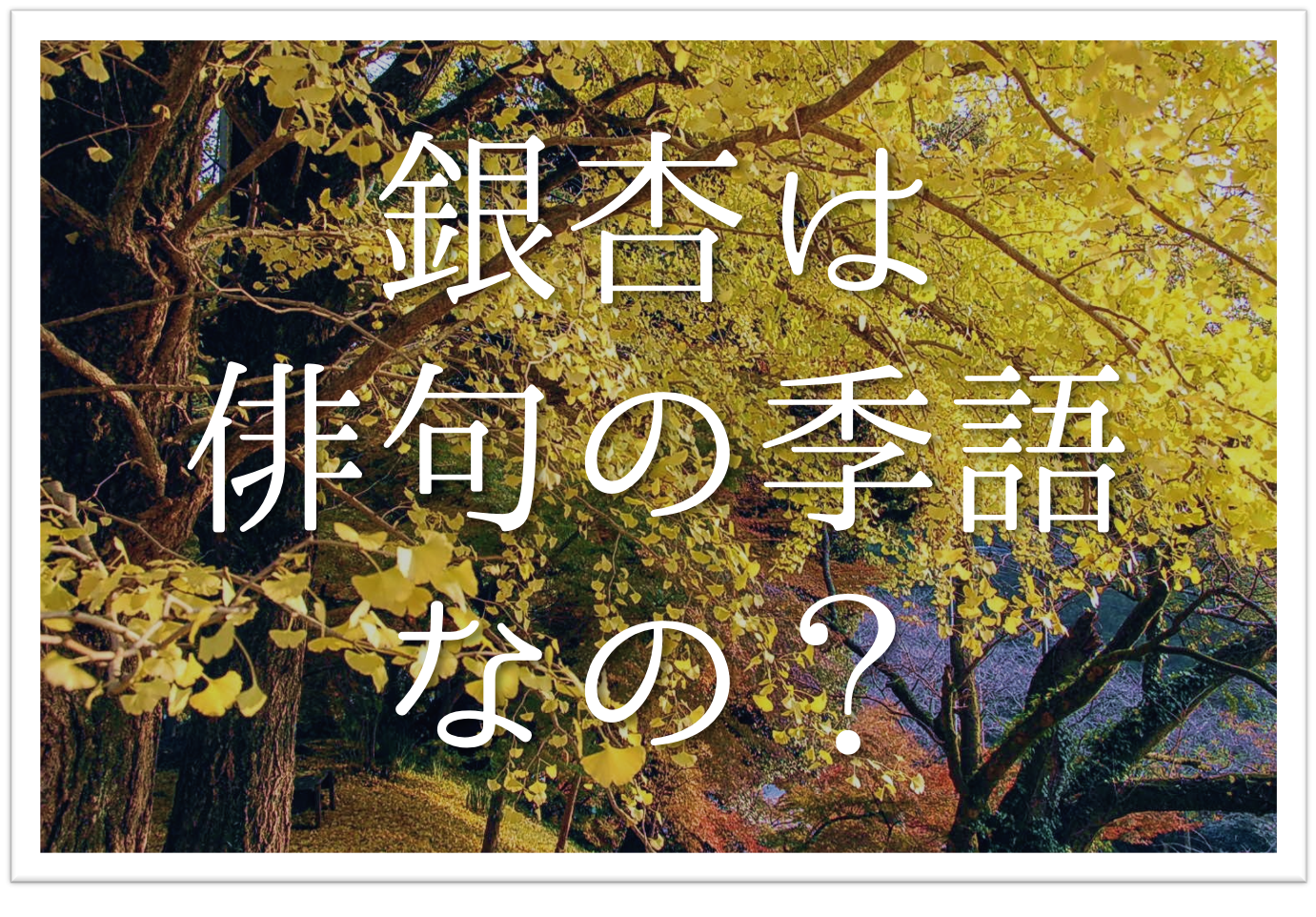

最近、「銀杏(いちょう)は季語なの?」という疑問が多く寄せられています。

鮮やかな黄に染まる銀杏は秋の風物詩といえるので、秋の季語と言えそうですが、実は少し解釈が面倒です。

そこで今回は、「銀杏は俳句の季語なのか?」、簡単にわかりやすく解説していきます。

最近、職場の銀杏がきれいに散っています。「銀杏散る」で秋の季語です。また、銀杏(ぎんなん)、銀杏の実で秋の季語です。銀杏は晩秋、一斉に黄金色の葉を落とし、青空を背景に散り、秋の終わりを象徴する美しさです。

銀杏ちる兄が駆ければ妹も 安住 敦

銀杏散る万巻の書の頁より 有馬朗人 pic.twitter.com/dZWzfxvbtv

— 夢郎(ぼうろう) (@FrTaxz) November 16, 2018

目次

銀杏は俳句の季語なのか?

銀杏(イチョウ)は季語ではない

結論から言うと、「銀杏(イチョウ)」は季語ではありません。

「イチョウ」とは植物の名前です。葉が緑から黄色になったり枯れ落ちたりという変化はあるものの、イチョウ自体は春夏秋冬季節を問わず存在しています。

一方で、季語は季節を感じさせる言葉でなければなりません。

その季節に特有のものが季語となるので、種の名前としての「イチョウ」は季語とは言えません。

しかし歳時記によってはイチョウを季語として採用しているものもあるようです。いつか市民権を得て、新しい季語として定着する日が来るかもしれません。

銀杏(ぎんなん)は「秋」の季語

同じ「銀杏」という字でも、「ぎんなん」と読む場合は秋の季語になります。

ぎんなんは「イチョウのつける実のこと」です。

実をつけるのは秋なので、ぎんなんは秋に特有のものと言えます。よって、「銀杏(ぎんなん)」は秋の季語になります。

イチョウと日本

イチョウが日本に伝来してきたのは、平安時代後期から鎌倉時代だと言われています。

中国原産ですが、中国で盛んに寺院に植えられるようになったのが11世紀であること、平安時代の王朝文学や和歌に一切記載がないこと、10世紀に書かれた『本草和名』にも名前が無いことから、鎌倉時代以降の伝来が有力な説です。

よって万葉集や古今和歌集といったよく知られている和歌に詠まれていることはほぼなく、文字資料として初めて銀杏が出現するのは、14世紀後半の『庭訓往来』が初となります。

その後、室町時代中期には銀杏の木としての特性である防火性を重視して寺社に植えられたほか、実のギンナンもよく食べられるようになりました。

俳諧に銀杏が登場し始めるのは江戸時代に入ってからであり、盛んに詠まれるようになるのは明治時代以降と、最近になってからのことです。

銀杏に関連する季語

大銀杏

大銀杏の詠まれた句は多くありますが、大銀杏自体は季語ではありません。

大きな銀杏の木を指すだけで、いつの季節かわからないからです。

大銀杏の他に季語を入れなければその句は無季俳句になってしまいます。

銀杏黄葉

「銀杏黄葉(いちょうもみじ)」は秋の季語です。

「黄葉」は秋に葉が黄色くなることをいうので、いつの季節のことかがはっきりとわかります。よって「銀杏黄葉」は季語です。

銀杏散る

こちらも秋の季語です。

イチョウが金色の葉を一斉に落とすのは晩秋のことです。

こちらも季節が明らかなので、立派な季語です。

銀杏(イチョウ)の実

こちらは「銀杏(ぎんなん)」の子季語(季語のバリエーション)で秋の季語です。

銀杏の実は黄色い種皮の部分を含みますが、「銀杏」は種皮の中にある白くて硬い部分を言います。

銀杏の花

銀杏は高木で花も目立たないので、花を見たことがある人はあまりいないかもしれません。

春に新葉とともに花が咲くので、「銀杏の花」は春の季語です。

緑色のつぶつぶが房になったような、変わった花を咲かせます。

銀杏を使った有名俳句【8選】

【NO.1】大竹孤悠

『 月けぶる 銀杏の花の 匂ふ夜は 』

季語:銀杏の花(春)

現代語訳:銀杏の花の香りがする夜は、月がぼんやりと霞む。

【NO.2】鷹羽狩行

『 黄葉して 思慮ふかぶかと 銀杏の木 』

季語:銀杏黄葉(秋)

現代語訳:金色に色変わりした銀杏の木は荘厳で、深く思慮しているようだ。

【NO.3】山口青邨

『 銀杏散る まつたゞ中に 法科あり 』

季語:銀杏散る(秋)

現代語訳:銀杏が葉を落とし一面が黄金色になるその中に法学部の校舎がある。

【NO.4】加藤瑠璃子

『 鬼ごつこ 銀杏を踏み つかまりぬ 』

季語:銀杏(秋)

現代語訳:鬼ごっこで鬼から逃げていたのに、銀杏を踏んだので捕まってしまった。

【NO.5】鷹羽狩行

『 夏場所や 勝ちて乱れず 大いてふ 』

季語:夏場所(夏)

現代語訳:今年も夏場所の巡業がやってきたなあ。勝った力士の大銀杏は少しも乱れていない。

【NO.6】内藤鳴雪

『 銀杏の花や 鎌倉右大臣 』

季語:銀杏の花(春)

意味:銀杏の花が咲いているなぁ。暗殺されたという鎌倉右大臣のことが忍ばれる。

【NO.7】三宅嘯山

『 いてふ葉や 止まる水も 黄に照す 』

季語:いてふ葉…黄/銀杏黄葉(秋)

意味:イチョウの葉が黄色く染まっているなぁ。止まっている水もイチョウを映して黄色く照らされている。

【NO.8】黒柳召波

『 北は黄に いてふぞ見ゆる 大徳寺北は黄に いてふぞ見ゆる 大徳寺 』

季語:黄にいてふ/銀杏黄葉(秋)

意味:北は黄色に染まったイチョウの黄が見える大徳寺だ。

銀杏を使った一般俳句作品【5選】

【NO.1】

『 銀杏散る 光の中を ひかりつつ 』

季語:銀杏散る(秋)

意味:日差しの中で銀杏の葉が落ちる。その葉は光を受けてきらきらと光りながら落ちる。

【NO.2】

『 トーマスへ アンパンマンへ 銀杏散る 』

季語:銀杏散る(秋)

意味:トーマスやアンパンマンの上に銀杏の葉が落ちてくる。

【NO.3】

『 楽校に 舞う語り部の 銀杏かな 』

季語:なし

意味:子どもたちが楽しく過ごす学校には銀杏の葉が待っている。この銀杏は学校の語り部のようだなあ。

【NO.4】

『 銀杏や ジュラ紀の風を 覚えているか 』

季語:銀杏(秋)

意味:銀杏よ。お前はジュラ紀に吹いていた風のことを覚えているか。

【NO.5】

『 千年の イチョウより吹く 木の芽風 』

季語:木の芽風(春)

意味:樹齢千年のイチョウの方から木の芽風が吹いている。

さいごに

今回は、イチョウは俳句の季語なのかについて解説してきました。

意図的に無季俳句として詠むとき以外は、イチョウの句には季語を入れるのが望ましいと筆者は考えます。

イチョウと素晴らしい相乗効果を生む季語を「歳時記」で探してみてはいかがでしょうか。俳句上達の道にきっと繋がると思います。