五・七・五のわずか十七音に心情や風景を詠みこむ「俳句」。

ちょっとした季節の変化を、短い言葉で表現できる日本文化ならではの魅力があります。

今回は、有名俳句のひとつ「実るほど頭を下げる稲穂かな」という句を紹介していきます。

稲の穂も頭を下げ始めました。

実るほど 頭を下げる 稲穂かな人は稲の穂の様にいかないものですね。 pic.twitter.com/dsb1PLz5KN

— 農村日記 田舎deラップ (@asagao100) August 29, 2015

本記事では、「実るほど頭を下げる稲穂かな」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「実るほど頭を下げる稲穂かな」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

実るほど 頭を下げる 稲穂かな

(読み方:みのるほど あたまをさげる いなほかな)

こちらは、「実るほど頭(こうべ)を垂(た)れる稲穂かな」と同じ表現です。

さまざまな言い回しがあり、すこしずつ表現が変わって現代へと伝わっています。

実は、五・七・五の俳句の形式をとっていますが、俳句ではなく故事成語・ことわざのひとつとされています。

故事成語とは、昔あった事柄をもとにしてできた言葉です。中国で昔あった事柄を言葉にしたものが多く、代々言い伝えられ簡潔化され、ことわざとなっています。

細かく長い説明が必要なく、一言で物事の核心をつく表現ができるため、知らず知らずに使っている人も少なくないかも知れません。

季語

この「実るほど頭を下げる稲穂かな」はことわざのため、俳句ではありません。

もし俳句として捉えるなら、季語は「稲穂」、季節は「秋」です。

稲、米は日本人にはなくてはならない植物・食物です。秋に収穫を迎える稲は、秋を代表する季語です。米作りにおいては、さまざまな語が季語となります。

例えば、田植えは夏の季語です。また、米を加工した餅は冬の季語となります。

意味

こちらをそのまま現代語訳すると…

「実っているほど稲の穂が、人が頭を下げるように垂れ下がっているよ。」

という意味です。

そこから転じて、稲が実を熟すほど穂が垂れ下がるように、人間も学問や徳が深まるにつれ、謙虚な姿勢で接するようになるという、ことわざとなっています。

ことわざの背景

このことわざは、詠み人は不明です。詠んだ年もわかってはいません。

推測ですが、五・七・五の俳句の形式となっていることから、俳句が世に出てきた頃に作られたのではないかと言われています。

江戸時代に、松尾芭蕉が俳句を本格的に世に広めた頃に、出来たのではないかとする見方もあります。

「実るほど頭を下げる稲穂かな」の表現技法

ことわざではありますが、俳句の表現技法が使われていますので紹介します。

(1)「稲穂かな」の「かな」の切れ字

切れ字とは、「や」「かな」「けり」などが代表とされ、句の切れ目を強調するときに使います。

「かな」は感動や詠嘆を表す表現として、句の末尾に使用されることが多いです。

俳句だと、切れ字のあるところが区切れとなるため、こちらを俳句と捉えると、句切れなしになります。

(2)「頭を下げる稲穂」の擬人法

擬人法とは、動物や植物などの人間以外のものを人間に見立てて表現する方法です。

この場合、実って重くなって垂れ下がっている稲穂を、徳や知識を積んでも謙虚に頭を下げる人だと捉えています。

また、稲が成長していく様子を人が成長する様子と捉える見方もあります。

俳句においては、安易な表現になる擬人法はあまり使用しない方が良いのではないか、という考えもあります。

「実るほど頭を下げる稲穂かな」の鑑賞文

田植えをしたばかりの緑色の稲は、春、夏と季節を越えて秋に黄金色の実をつけた稲穂に成長します。

稲穂に実(米)がしっかりとつまっていると、ずっしりと重い稲穂になり垂れ下がってきます。

暑い夏や日照り、害虫、台風や雨など、暑い日も冷たい日も乗り越えて一生懸命に成長して、秋には実りを迎えます。そんな稲を人の成長に重ねる見方もあるようです。

また、稲穂として成長しても実(米)が全くつまっておらず、スカスカで成長してしまうことがあります。

稲穂としては、黄金色で成長しきったように見えますが、中身がないため稲穂が垂れ下がってしまうことはなく重みのないままです。

そのため、見た目や肩書は立派でも人徳のなく虚勢を張って威張っている人は、優れている人格者ではないという見方もあります。

古くからの伝わってきた言葉には、先人の知恵や教えがつまっているとされてきました。

一見、古臭く聞こえてしまうものもあるようですが、空っぽの稲穂のような人にならないように、と昔から言い伝えられてきたことがよくわかります。

「実るほど頭を下げる稲穂かな」の補足情報

「実るほど」の言葉は江戸時代からあった?

「実るほど」の言葉に近いものが収録されているのが、1645年の江戸時代初期に刊行された『毛吹草』と呼ばれる俳諧書です。

これは俳諧の流派の一つである貞門派の基礎文献の1つとされており、「鬼に金棒」などのことわざもこの本が初見になるほど百科事典としても機能していました。

この本が刊行されたのは松尾芭蕉が生まれる前年であり、芭蕉によって俳諧が広まった頃には貞門派の教科書としても百科事典としてもよく知られていただろうという推測が立てられます。

貞門派は古典教養を必須とした一派であり、『毛吹草』は俳諧の教養からことわざ、諸国の名物までを網羅していました。

「実るほど」の句と近い言葉「人間は実が入れば仰ぐ」

『毛吹草』に収録された「実るほど」の句と近い言葉として、「人間は実が入れば仰ぐ、菩薩は実が入れば俯く」というものがあります。

菩薩とはお米のことを表していて、「人間は偉くなれば胸を張って高慢になるが、お米は実れば謙虚に俯く」という意味です。

後半の「菩薩は実が入れば俯く」という表現は、まさに「実るほど 頭を下げる 稲穂かな」の句とそっくりな意味になります。

似た意味の言葉とはいえ、ここでは俳句の形を取っていないため、「実るほど」の形が出来たのはこの『毛吹草』以降の話でしょう。

詠み人知らずの俳句ですが、『毛吹草』に乗っていた「菩薩は実が入れば俯く」を知っていたとすれば、1645年以降の俳人によって詠まれた俳句が、ことわざの代わりに人口に膾炙したのかもしれません。

ことわざから俳句が生まれたかもしれない、面白い現象ですね。

「実るほど頭を下げる稲穂かな」と似たような故事成語・ことわざ

「実るほど頭を下げる稲穂かな」と似たような意味をもつ故事成語・ことわざをいくつかご紹介します。

和光同塵(わこうどうじん)

自分の才能や徳を隠して、世間の中でつつましく目立たないように暮らしていくことをさします。

もともとは仏教の言葉で、仏の教えを理解できない人々のために、仏様や菩薩様が本来の姿を隠して、人間界に現れることから由来しています。

大智如愚(だいちじょぐ)

大智は愚の如し、という読み方もします。中国の四字熟語です。

優れていて賢い人は、本当の自分の才能を見せびらかしたりひけらかしたりせず、ともすると一目見たくらいでは愚かな人にも見えるということをさします。

米は実が入れば俯く

米は人をさし、実は知識や人徳をさします。

米に実が入るとは、人が知識を蓄え、徳を積んでいる様子のことです。つまり、徳を積み知識を蓄えた人ほど、控えめな謙虚な態度をとることをさします。

菩薩は実が入れば俯く、として徳を積んだ菩薩様ほど謙虚であるという意味の場合もあります。

能ある鷹は爪を隠す

狩りをする鷹は狩りの際にその鋭い爪を見せないことから、能力に優れている人ほど、その能力をひけらかしたりしないという意味です。

「実るほど頭を下げる稲穂かな」の対義語

弱い犬ほどよく吠える

実力のない人ほど、むやみに怒ったり威嚇したりするということ。

実力不足を大声で誤魔化しています。

虚勢を張る

自分の弱い所を隠すために、逆に強がった様子でふるまうこと。

自分の実力以上にふるまい、謙虚さを無くしている状態です。

張り子の虎

紙と竹で作った虎のおもちゃのように、肩書だけで実力のない者や、弱いのに虚勢をはって、強く見せている者のたとえ。

見た目だけは立派だが、実力が伴わないため「実るほど」の対義語としてよく挙げられています。

「実るほど頭を下げる稲穂かな」を座右の銘とする有名人

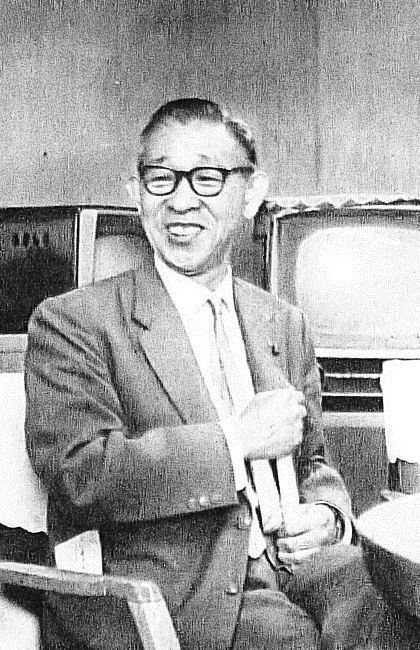

(1960年代初期頃の松下幸之助 出典:Wikipedia)

「実るほど頭が下がる稲穂かな」を座右の銘としている有名人がいます。

その人は、有名な経営者である松下幸之助です。

座右の銘とは、自分が信条として大切にしている言葉のことです。松下幸之助は「経営の神様」としてパナソニックを一代で築き上げました。

商売においても、人間関係においても、この言葉を大事にして真摯に取り組んできたからこそ、日本を支える産業を築きあげることができたのかもしれません。