五七五というわずか17音で情景や感動をつづる「俳句」。

俳句は多くの人々に親しまれている日本の伝統的な芸能の一つです。

今回は、数ある名句の中から「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」という杉田久女の句を紹介していきます。

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」(杉田久女)

今日はさくらの日だそうなので。

花衣(はなごろも)とは花見の為にしたてた着物。

(紐見えてないけどorz) pic.twitter.com/2k6cKOEKhw— 地蔵 (@zizouan) March 27, 2016

本記事では、「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」の季語や意味・詠まれた背景

花衣 ぬぐやまつはる 紐いろいろ

(読み方:はなごろも ぬぐやまつはる ひもいろいろ)

この句の作者は「杉田久女(すぎた ひさじょ)」です。

(小倉に住んで間もないころの杉田久女)

杉田久女は、昭和初期に活躍した明治生まれ、鹿児島県出身の俳人です。

女性俳句の先駆者として名を残し、才色兼備な女性として知られています。久女の苛烈な俳句への姿勢と人生は、松本清張らの小説家にも興味を抱かせるほどのものでした。

久女の才能あふれる情熱的な句は、現代でも読み手に深い感動を与えています。

季語

こちらの句の季語は「花衣」で、季節は「春」を表します。

花衣とは花見のときに着用する衣装をいいます。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「花見から帰ってきた女性が着物を脱ぐために一本一本紐をほどき捨てていきます。こうあらためて見てみると、なんと紐の多いことか」

という意味になります。

色とりどりの紐が、一本また一本とほどかれていく様子が女性ならではの視点で描かれています。

女性が着ているものを脱ぎ捨て、体を開放する様子が艶めかしく、鮮やかに思い浮かぶ一句です。

この句が詠まれた背景

この句は1919年「杉田久女」が29歳のときに詠んだものです。俳句を詠みはじめ、わずか2年余のときの作品だといわれています。

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」という句は、日本人女性がまだ着物を着ていた時代に詠まれた一句です。

俳句をはじめて2年余のときに作られた句ですが、この句をきっかけに高浜虚子に認められ、以降、本格的に俳句を作り始めました。

このとき杉田久女は29歳。「女性はこうあるべきだ」という既成概念に支配され、女性が表現者として生きるには、まだまだ難しい時代だったといわれています。

この句は、自分自身をきつく縛っているいろいろな紐を解き、自由にはばたく姿を想像して詠んだといわれています。

まさに時代を象徴した名句です。

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・

- 切れ字「や」

- 句切れ

- 字余り「紐いろいろ」

になります。

切れ字「や」

「切れ字」とは、感動の中心を表すために俳句ではよく用いられる技法です。代表的な「切れ字」には「や」「ぞ」「かな」「けり」などがあります。

この句では「ぬぐや」の「や」が切れ字にあたります。

実際には「ぬぐやまつはる」といった二句目の途中であることから、いわゆる「句割れ」となります。

花衣 ぬぐやまつはる 紐いろいろ

「句割れ」は、五七五の17音のリズムを変調させる効果があり、句全体が印象的なものになります。

句切れ

意味や文法上、切れ目となるところを「句切れ」といいます。「句点を打つところ」と考えるとよいかもしれません。

この句は二句目の途中に切れ字があることから、「中間切れ」となります。

字余り「紐いろいろ」

俳句は、五七五の17音を基本としますが、5音が6音以上になったり、7音が8音以上になったりすことがあります。

このように17音の定型から外れた句を「字余り」といいます。

「字余り」は、あえてリズム感を崩すことで違和感を抱かせ、読み手の心を引きつける効果があります。

この句は、五七五の最後の句「紐いろいろ」が6音となっているため、字余りです。

字余りにすることによって、着物を留めていた紐がたくさんあったことを印象づけています。

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」の鑑賞文

「花衣」とは、当時女性が花見に出かける際に着る特別な着物のことをいいます。

この句は満開の桜を愛で、上気して帰ってきた夜のことを詠んだ句で、身にまとっていた花衣を一本一本紐を解きながら脱いでいく様子が、艶やかに描かれています。

畳の上に着物が落ち、帯が落ち、そして色とりどりの紐が落ちて行く鮮やかな情景が目に浮かぶようです。

しかし、一方でこの時代は女性が自由に生きることが許されなかった時代でもあります。

何本もの紐は、女性をがんじがらめに縛っているものの象徴だと読み取ることができます。

時代の窮屈さを着物を脱ぎ、次第に身体が開放されていくときに感じるもどかしさで表現しています。

人一倍自意識の強い久女は、心身にまつわる様々な束縛を敏感に感じ取り、そこから自由になりたいと強く願っていたのではないでしょうか。

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」の補足情報

花衣の由来(=花見小袖)

「花衣」という言葉は、もともと「桜襲(さくらがさね)」と言って、白の表地と主に紅などの裏地を使って色を溶け合わせた着物の合わせを指していました。

濃い裏地をそっと白に透けさせることで淡くやさしい色合いを楽しむ、重ね合わせを楽しむ着物ならではの色彩表現です。

しかし、時代とともに言葉の意味も少しずつ移り変わり、江戸時代には女性たちの間で流行した「花見小袖」のことを「花衣」と表現しています。

(※花見小袖・・・花見のときに女性が着る派手な小袖のこと。)

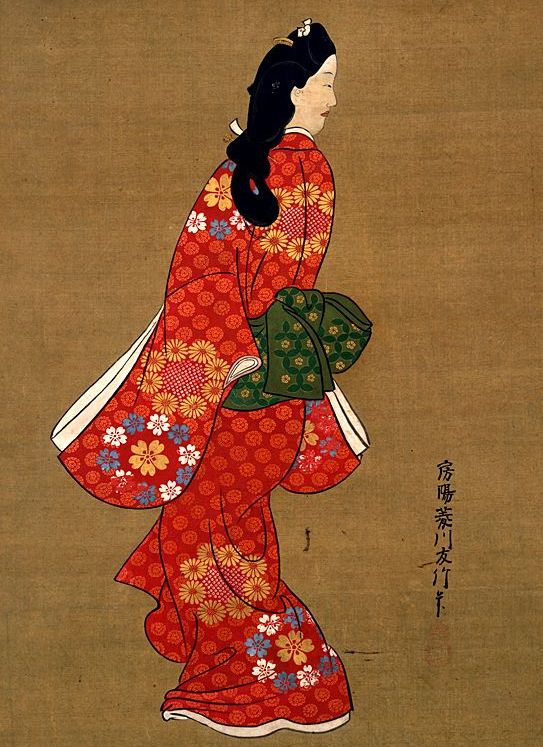

記録に残された当時の花見小袖の絵を見ると、その華やかさはお正月以上だったようです。

江戸時代のお花見は、女性たちにとって気合いを入れておしゃれを楽しむ一大イベントでした。

そして現在では、お花見の時に着る着物を総称して「花衣」という言葉を使うようになっています。

江戸時代に流行した「花見小袖」

(江戸城大奥での花見の様子を描いた錦絵)

花見小袖は、花見のときに女性が着る派手な小袖のことです。

江戸時代の庶民の普段着で、浮世絵の「見返り美人」で女性が着ている着物を想像するとわかりやすいでしょう。

(見返美人図)

江戸時代の花見の席では美しい模様の花見小袖を着ることが慣例となっていて、これらを木に渡した紐にかけて並べ、幕の代わりである「小袖幕」としていました。

「小袖幕」とは今でいう「場所取り」のことで、女性が着ている美しい小袖をつないで幕のようにして「花見幕」とし、場所を仕切る意味を持たせています。

「花見幕」の中で弁当を食べて花見をするのが江戸の人々の楽しみであり、「花見幕」の習慣は廃れたものの現在まで続く花見の文化になっています。

花見の歴史

日本の春の風物詩である花見は、長い歴史の中でその姿を変えながら、現代に受け継がれてきました。

その起源は奈良時代に遡り、当初は中国から伝わった梅を貴族が鑑賞する行事でした。

平安時代に入ると、遣唐使の廃止などを機に日本独自の文化が育まれ、鑑賞の対象は桜へと移りって貴族たちは桜の下で歌を詠んで宴を開くようになります。

鎌倉時代から安土桃山時代にかけて、花見は武士階級にも広まります。 特に、豊臣秀吉が催した「醍醐の花見」や「吉野の花見」は、その豪華絢爛さで知られています。

庶民が花見を楽しむようになったのは江戸時代からです。8代将軍徳川吉宗が、江戸の各地に桜を植樹し、花見を奨励したことが大きなきっかけとなりました。

これにより、上野や隅田川沿いなどが桜の名所として整備され、多くの人々が花見に繰り出すようになりました。

当時の浮世絵には、色とりどりの花見小袖を幕にして弁当を広げ、酒を酌み交わしながら桜を楽しむ庶民の姿が生き生きと描かれています。

(千代田大奥御花見)

「花衣」を着て、オシャレをしてお花見に行きたいという気持ちは、江戸時代から連綿と受け継がれてきた風習だと言うことがよくわかる歴史です。

作者「杉田久女」の生涯を簡単にご紹介!

杉田久女(1890年~1946年)は鹿児島県出身の俳人で、本名を杉田久(すぎたひさ)といいます。

『水打つて石涼しさや瓜をもむ』

杉田久女(すぎた ひさじょ、明治23年(1890年)5月30日誕生。

「花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ」 pic.twitter.com/Wxk4avsM84

— 久延毘古⛩陶 皇紀2679年令和元年師走 (@amtr1117) May 30, 2014

父親の転勤に伴い、12歳になるまで沖縄県那覇市、台湾嘉義県、そして台北市と各地を転々として暮らします。

最初は小説家を志していた久女ですが、次兄で俳人であった赤堀月蟾の影響を受け、20代半ばで俳句をはじめます。久女は27歳のときに初めて『ホトトギス』に出句し、この頃に高浜虚子に出会います。

虚子への崇敬を高め、次第に頭角を現すようになりますが、『ホトトギス』主宰者であった虚子は、突然、何の説明もなく、久女を「除名」します。

まだまだ女性の地位が低かった時代、久女のような才能のある女性が台頭していくのは、よほど困難だったことが伺えます。

その後、久女は太平洋戦争後の食料難により栄養障害を起こし、1946年、栄養障害に起因した腎臓病の悪化により享年56歳で亡くなりました。

生前切望していた句集の出版はかなわず、長女の石昌子によって1952年に『杉田久女句集』が刊行されました。

杉田久女のそのほかの俳句

- 足袋つぐやノラともならず教師妻

- 紫陽花に秋冷いたる信濃かな

- 朝顔や濁り初めたる市の空

- 谺して山ほととぎすほしいまゝ