俳句は十七音を活かすために、様々な工夫を凝らします。

言葉の選定や独特な表現を使うことで、読み手が想像を巡らせます。日本には、これまでに多くの俳人によって詠まれた作品が今尚残されています。

今回は数ある名句の中から「鳴門見て讃岐麦秋渦をなす」という句を紹介していきます。

◇鳴門の渦潮◇

徳島県鳴門市と兵庫県南あわじ市の間にある鳴門海峡で発生する渦潮「鳴門の渦潮」。

潮の千満によって生じるこの渦は、春と秋の大潮時に最大になり、百雷のごとくすさまじい轟音を立てて渦潮が交錯しながら流れていくさまは壮観。 pic.twitter.com/Pohvl9XPEZ— 絶対行きたい!日本の絶景! (@o8231119) January 24, 2020

本記事では、「鳴門見て讃岐麦秋渦をなす」の俳句の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者について解説させていただきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「鳴門見て讃岐麦秋渦をなす」の季語や意味・解釈

(鳴門の渦潮 出典:Wikipedia)

鳴門見て 讃岐麦秋 渦をなす

(読み方 : なるとみて さぬきばくしゅう うずをなす)

こちらの句の作者は、「森澄雄(もり すみお)」です。

大正生まれ、昭和・平成に活躍した長崎出身の俳人です。

この句は作者が鳴門海峡の渦潮を目の前にした時に、讃岐麦秋の情景を思い出して詠んだ作品です。

季語

こちらの俳句の季語は「麦秋」で、季節は「夏」を表しています。

麦秋は、秋と季節を表現する言葉がついていますが、「麦の穂が実って収穫する時期=初夏」のため、夏を表す季語となります。

意味&解釈

こちらの句を現代語訳すると・・・

「鳴門を見て讃岐の秋麦畑が渦をなしている」

作者は鳴門海峡の渦潮を見た時に、讃岐の麦秋畑が渦を巻くように風にたなびいている様子を想い出して詠んでいます。

つまり、「讃岐麦秋の穂が風により渦巻く様子が、鳴門の渦潮と同じようである」と表現しているのです。

鳴門海峡が力強く渦巻く様子、そして讃岐の麦秋畑の今まさに収穫期の黄金色の穂が、風になびきを円を描くように渦巻いている情景を力強く感じる作品です。

「鳴門見て讃岐麦秋渦をなす」の表現技法

比喩(暗喩)

暗喩法とは、「〜ようだ」「〜ごとく」などの表現を使用せず「AはBだ」と物事を例える技法です。

こちらの作品では「讃岐麦秋」の部分が比喩(暗喩)です。

こちらでは「以前訪れた讃岐麦秋畑が風に渦巻く様子が鳴門の渦潮に似ている」と詠んでいます。

暗喩を用いることで、作者の見た光景を読み手がイメージしやすいようになっています。

「鳴門見て讃岐麦秋渦をなす」の鑑賞文

多くの人が鳴門海峡の渦潮を見学したことがあっても、讃岐の麦秋畑には足を運ばれた方はそれほどいないのではと思います。

そのような方達にとって讃岐麦秋畑の情景は想像しづらいものですが、こちらの作品を知ることで「風に吹かれて麦秋畑がたなびく情景は、まるで鳴門の渦潮のようなのだな」と想像できます。

それほどに風の力が強く、穂に実をつけ重い麦秋が今にも倒れんばかりに渦を巻いて風にたなびく様子が伝わってきます。

写実的な俳句であり、かつ自然の力強さを感じる作品です。

渦潮の壮大な情景、まさに収穫期を迎えた讃岐麦秋畑の風景が目に鮮やかに浮かびます。

「鳴門見て讃岐麦秋渦をなす」の補足情報

(複数の渦潮 出典:Wikipedia)

鳴門海峡の渦潮の仕組み

徳島県と淡路島の間にある鳴門海峡では、潮の満ち引きによって発生する世界最大級の渦潮を見ることができます。

この壮大な自然現象は、海峡の特殊な地形と潮の干満がもたらす海面の水位差によって生み出されます。

鳴門海峡は幅が約1.3kmと非常に狭く、海底はV字型に深く切れ込んでいます。

月や太陽の引力によって引き起こされる潮の満ち引きは、太平洋側(紀伊水道)と瀬戸内海側(播磨灘)で時間差が生じます。

太平洋側の満潮の波が大阪湾などを経て鳴門海峡に到達する頃には、太平洋側はすでに干潮を迎えようとしているため、海峡を挟んで最大で約1.5mもの水位差が生まれ、高い方から低い方へと激しい勢いで海水が流れ込みます。

渦潮は、この速い本流と岸に近い穏やかな流れとの速度差によって発生します。

流れの速い中央部に引き寄せられるようにして、大小さまざまな渦が次々と生まれては消えていくのです。

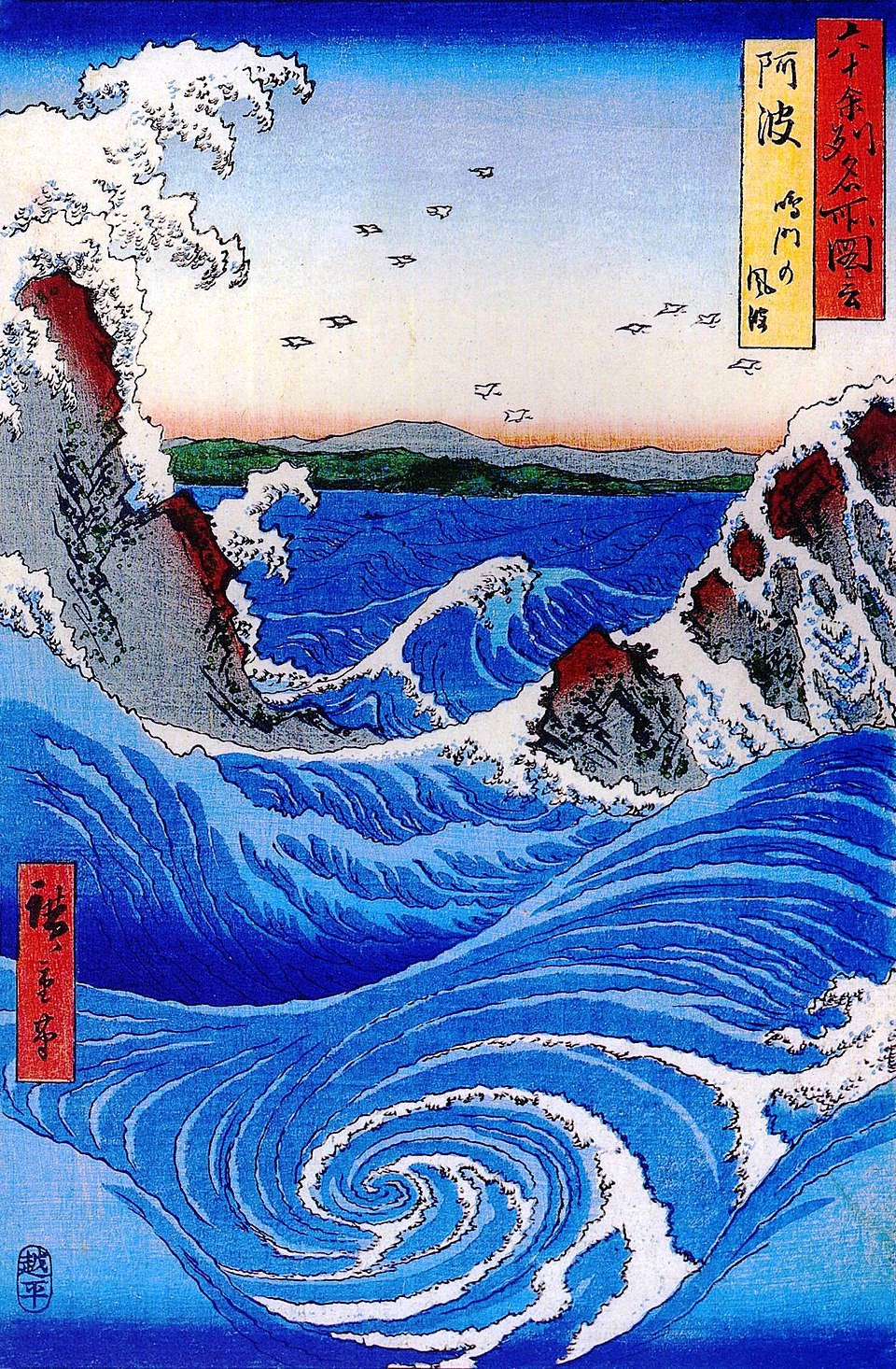

(鳴門の渦潮を描いた歌川広重の浮世絵 出典:Wikipedia)

特に、大潮の時期には渦の力も最大になり、直径は20mから30mに達することもあります。

渦潮の観賞には、1日に2回ずつある満潮と干潮の前後約1時間半が見頃とされています。

特に春と秋の大潮の時期には、一年で最も迫力のある渦潮を見ることができます。

観潮船や大鳴門橋、陸地の展望台などから、雄大な海峡と渦潮が織りなす美しい景色を眺めることができます。

讃岐平野では麦栽培が盛ん

香川県にある讃岐平野は、温暖で雨が少ない瀬戸内海式気候のため、古くから小麦の栽培が盛んです。

この気候は、稲作の裏作として麦を栽培する二毛作に適していました。

かつては米が年貢の中心であったため、裏作の麦は農家の貴重な収入源かつ食料でした。

讃岐平野では、収穫した小麦を使いうどんを手打ちする食文化が根付き、現在でも香川の食文化の基盤となっています。

この句で「麦秋」と出てくるのは時期を示す季語でもあり、小麦の一大産地でもある讃岐平野をより強くイメージさせる効果を持っています。

作者「森澄雄」の生涯を簡単にご紹介!

森澄雄(もり すみお)は、1919年2月28日に兵庫県姫路市内で生まれ、幼少期は長崎県長崎市内で暮らしていました。父は歯科医であり、俳人でもありました。

澄雄氏は、1942年に九州帝国大学法文学部に進学するものの戦争に招集されます。戦後は佐賀県内の高等学校にて教員として勤め、同僚の女性と結婚しました。その後上京し、都内の高等学校にて教鞭を取っていたと言われています。

父の影響により句作をはじめ、学生時代は松瀬青々門の野崎比古に師事する他、「馬酔木」にて活動。1940年に加藤楸邨(かとう しゅうそん)主宰の『寒雷』に参加し、指導を受けます。

第1回寒雷暖響賞受賞、1954年に第一句集『雪礫』、1970年『杉』を創刊しました。

日本芸術院会員、読売俳壇選者としても37年に渡り活躍。2010年肺炎により91歳で逝去しました。

森澄雄のそのほかの俳句

- 雪国に子を生んでこの深まなざし

- 除夜の妻白鳥のごと湯浴みをり

- 白をもて一つ年とる浮鷗

- ぼうたんの百のゆるるは湯のやうに

- 西国の畦曼珠沙華曼珠沙華

- 億年のなかの今生実南天

- 木の実のごとき臍もちき死なしめき