俳句は五・七・五の十七音で表現する、世界でも短い詩の1つです。

季節の自然や出来事を取り入れた季語を詠み込むことによって、多彩な表現と感情を表現できます。

今回は、尾崎放哉の有名な俳句の一つである「一人の道が暮れて来た」をご紹介します。

尾崎放哉。種田山頭火と並ぶ自由律の俳人。初めて知って一気に傾倒してしまった。代表句「一人の道が暮れて来た」、この句だけで失神しそうだ。周りに関心を示さず自分だけの世界にいた人生にも共鳴する。さらにもう一句「咳をしても一人」。うぅ〜。 pic.twitter.com/r9HczawTzt

— 川久保 雄二郎 (@kawakuboyujirou) February 8, 2014

本記事では、「一人の道が暮れて来た」の季語や意味・詠まれた背景・表現技法・作者について徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「一人の道が暮れて来た」の作者や季語・意味・詠まれた背景

一人の道が暮れて来た

(読み方:ひとりのみちがくれてきた)

この句の作者は「尾崎放哉(おざきほうさい)」です。

尾崎放哉は、明治から大正にかけて活躍した俳人です。季語を使わず五七五の韻律からも外れた「無季自由律俳句」の騎手として知られています。

旅先で自由律俳句を詠み続けた種田山頭火と対照的に、寺や庵での闘病生活の中で詠まれた尾崎放哉の俳句は、「静と孤独の俳句」と呼ばれています。

意味(現代語訳)

こちらの句の意味はそのままですが、下記の通りです。

「一人で歩いてきた道が暮れてきた。」

この句を詠んだ時の作者は、肺を患い闘病生活を送っていました。

家族とも疎遠になっており、文字通り「一人で歩いてきた」状態です。単純に歩いている時の感想なのか、自身の人生を総括しているのか、想像がふくらみます。

季語

この俳句には季語がありません。「無季俳句」と呼ばれるジャンルの俳句です。

季語を使わない俳句には、「歳時記の定める季語とは季節感が違う場所で詠んでいる」「普遍的な自然を詠んでいる」「自身の心情を率直に詠んでいる」といった作者の意図がありますが、この句では3番目の作者の心情を詠んでいる俳句に当てはまります。

この句が詠まれた背景

この俳句は作者が寺社で孤独な生活を送っていた大正14年から15年の間に詠まれました。

作者は直接「層雲」などの雑誌に投稿するのではなく、一高俳句会からの友人である荻原井泉水に俳句を送り、その中から投稿してもらっています。

この句はそんな荻原井泉水が管理していた句稿から、闘病生活の時期に詠まれたものとわかっています。

入院などの道ではなく寺や庵で生活することを選んだこの時期の作者の俳句は、自身の病気のことや孤独や寂しさを詠んだものが多いのが特徴です。

「一人の道が暮れて来た」の表現技法

無季自由律俳句

この句は季語がなく、五七五の韻律でもない「無季」「自由律」の俳句です。自分自身の心情や普遍的な出来事を詠みたい場合によく使用されます。

「暮れ」という言葉は春や秋など季語となる季節を添えて詠まれることが多いですが、この句はその季語がありません。季語を詠まないことで「一人」という作者自身の様子が浮き彫りになっています。

「一人の道が暮れて来た」の鑑賞文

この俳句は作者が肋膜炎を患い、兵庫県や福井県、香川県のお寺を転々としていた時代に詠まれた俳句です。

何も所有せず、自分自身だけを見つめて生活していた作者の様子が「ただ一人で歩いてきた」と詠みあげる様子から伺えます。

ただ、実際には友人であった荻原井泉水や身を寄せた先の住職など、少ないながらも交流を持っていました。

そんな作者でも病床の身であるという不安からは逃れられなかった様子が、季語を詠みこまずに「暮れ」と表現したことからわかる一句です。

作者「尾崎放哉」の生涯を簡単にご紹介!

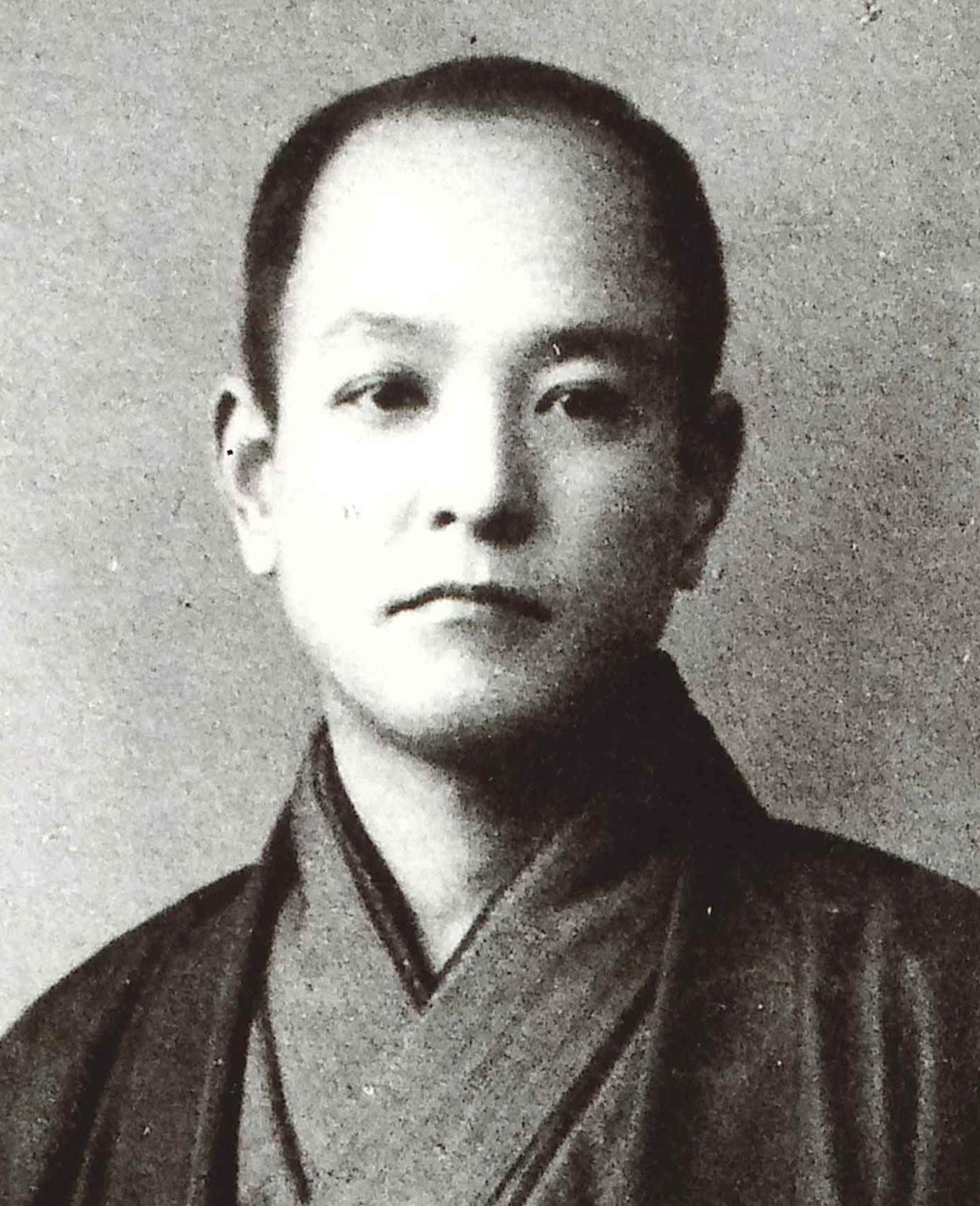

(尾崎放哉 出典:鳥取県立図書館)

尾崎放哉(おざき ほうさい)は、明治18年(西暦1885年)、現在の鳥取市に生まれました。「放哉」は俳号(俳句を詠むときに用いるペンネームのようなもの)であり、本名は「秀雄」です。

明治32年(西暦1899年)、14歳になった頃に俳句を作り始めます。明治33年(1900年)には、鳥取県第一中学校の校友会雑誌『鳥城』に俳句・随想・短歌を発表し、明治34年(1901年)には友人と一緒に共同して同人誌『白薔薇』を発行しました。

明治42年(西暦1909年)、24歳のときに東京帝国大学を卒業。通信社に入社するも1ヶ月で退職してしまいます。翌年の明治43年(1910年)に、東洋生命保険(現・朝日生命保険)に入社。明治44年(1911年)には、めでたく結婚します。

このままエリート人生の道をまっしぐらかと思われましたが、転落の一途をたどります。大正10年(西暦1921年)に、酒癖や勤務態度の悪さを理由に職務を罷免されてしまいます。大正11年(1922年)に、朝鮮火災海上保険に支配人として朝鮮に赴任。大正12年(1923年)には職務を罷免され、帰国したのちに妻と離縁します。同年に、肋膜炎を発病しています。

大正13年(西暦1924年)、39歳のときに知恩院(京都市東山区)塔頭常称院の寺男となるも、1か月ほどで同寺を追われ、須磨寺(神戸市須磨区)大師堂の堂守になります。大正14年(1925年)、須磨寺を去って小浜常高寺の寺男になります。これまた2か月ほどで常高寺を去り、小豆島霊場第五十八番札所西光寺奥の院南郷庵に入って「入庵雑記」を書き始めます。

大正15年(西暦1926年)、4月7日に逝去。享年41歳。死因は癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルであったと言われています。

尾崎放哉の俳句には、基本のルールを順守した5・7・5に則った句も存在しますが、やはり基本となるリズムの原型をとどめていない、自由奔放な句が目立ちます。

風変わりな人柄が伺えるような不可思議な印象は、個人の好みが分かれるかもしれません。しかし、孤独感の辛辣さを訴えつつも、バッドジョークかと思えるような笑えない表現に、なぜか妙な哀愁も感じることでしょう。

もし、尾崎放哉の俳句に触れる機会がありましたら、虚無感をかもしだしたようなシニカルな作風を、ぜひ楽しんでください。

尾崎放哉のそのほかの俳句

(尾崎放哉の石碑 出典:Wikipedia)

- こんなよい月を一人で見て寝る

- 咳をしても一人

- 入れものがない両手で受ける

- うそをついたやうな昼の月がある

- 墓のうらに廻る

- 足のうら洗えば白くなる

- 肉がやせてくる太い骨である

- 考えごとをしている田螺が歩いている

- 別れ来て淋しさに折る野菊かな

- 今日一日の終りの鐘をききつつあるく

- 土くれのやうに雀居り青草もなし

- ねそべって書いて居る手紙を鶏に覗かれる

- 一日もの云わず蝶の影さす

- 淋しいからだから爪がのび出す

- 一本のからかさを貸してしまった

- いつしかついて来た犬と浜辺に居る

- 春の山のうしろから烟が出だした(辞世)