俳句は五七五の17音で構成される詩歌です。

江戸時代から流行が始まり、現在にいたるまで多くの俳句が残されています。

今回は、松尾芭蕉の高弟であり蕉門十哲の一人「服部嵐雪(はっとり らんせつ)」が詠んだ名句を30句ご紹介します。

『梅一輪 一輪ほどの 暖かさ』

服部嵐雪弱音を吐けない時、どうしようもない時、この梅一輪の暖かさに救われていたことに気づきました。 pic.twitter.com/P8Emg8ajdJ

— k子 (@keikonuuuuuu) March 14, 2017

服部嵐雪の人物像や作風

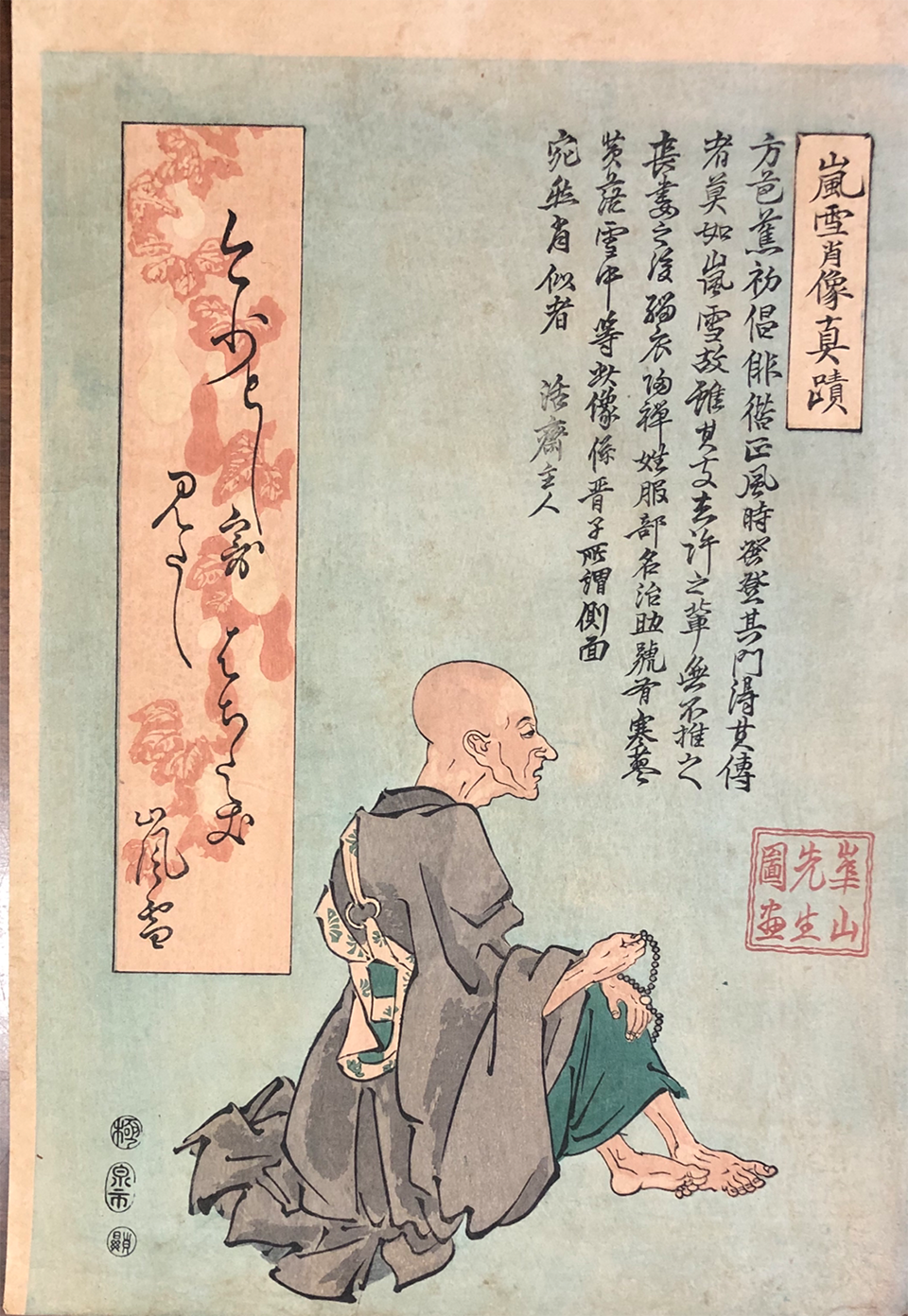

(服部嵐雪 出典:Wikipedia)

服部嵐雪(はっとり らんせつ)は、1654(承応3)年に武家の出として生まれました。

出生地については「江戸湯島とする説」と「淡路国三原郡小榎並村とする説」がありますが、実家が淡路国の武家・本人は江戸で生まれたとする説が有名です。

嵐雪は20歳前後で松尾芭蕉に出会い、弟子になっています。34歳のときには俳諧の師である宗匠になりました。

芭蕉は、嵐雪の才能を高く評価し元禄5年3月3日の桃の節句に「草庵に桃桜あり。門人に其角嵐雪あり」と称えています。芭蕉の晩年は師弟関係にきしみが生じていたと言われていますが、嵐雪は芭蕉の訃報を聞き、直ちに一門を招集するほど慕っていました。芭蕉没後は宝井其角と江戸の俳壇を二分し、「雪門(せつもん)」と呼ばれる一派を率いました。

その後、嵐雪は1707(宝永4)年、54歳で亡くなりましたが、嵐雪の興した雪門は江戸俳壇の中興期を代表する一派になっています。

(本教寺にある服部嵐雪の墓 引用:東京都豊島区の歴史)

師匠である松尾芭蕉は、服部嵐雪の俳句を「からびたる事、嵐雪に及ばず」と評しています。

「からびたる」とは、枯れて物さびる・枯淡の趣に見えるという意味です。温雅でありながら古樸、穏やかで風雅でありながら古びて飾り気のない点が服部嵐雪の作風と言えるでしょう。

次に、服部嵐雪の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)別に紹介していきます。

服部嵐雪の有名俳句・代表作【30選】

(嵐雪肖像真蹟 / 崋山 図画 出典:早稲田大学webサイト)

春の俳句【7選】

【NO.1】

『 うぐひすに ほうと息する 朝(あした)哉 』

季語:うぐひす(春)

意味:鶯が初鳴きで上手に鳴いている。感心してほうと息をしてしまった朝であることよ。

鶯の初鳴きはうまく鳴けないことが多い、ということを前提に置いています。その年に初めて聞いた鶯の鳴き声がとても上手で、つい聞き入ってしまったのどかな風景です。

【NO.2】

『 兼好も 莚(むしろ)織りけり 花ざかり 』

季語:花ざかり(春)

意味:かの吉田兼好も、花見に浮かれるなんてと言いながら筵を織って売っていたのだろうなぁ。この見事な満開の桜は。

「兼好(けんこう)」とは徒然草で有名な吉田兼好のことです。徒然草では満開の桜を見るばかりで、と嘆いていますが、江戸時代当時に流行った伝記では花見客のための筵を織って売っていたという逸話があるため、その逸話を詠んでいます。

【NO.3】

『 逢坂は 関の跡なり 花の雲 』

季語:花の雲(春)

意味:この逢坂という地はかの有名な関所の跡だったのだなぁ。今は桜が雲のように満開になっている。

逢坂の関は京都と滋賀の境目にあった関所で、「逢ふ坂」という意味で百人一首にも登場する歌枕です。「これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関」という蝉丸の和歌は知っている人も多いのではないでしょうか。

【NO.4】

『 出替りや 幼心に ものあはれ 』

季語:出替わり(春)

意味:年季の終わった奉公人が帰郷する時期になったなぁ。小さい頃は見知った人達がいなくなるのが寂しかったものだ。

「出替り」とは年季の終わった奉公人が交代する時期のことで、3月頃に行われていました。嵐雪は武家の出であり、多くの奉公人を抱えていたと思われます。

【NO.5】

『 酒くさき 人にからまる こてふ哉 』

季語:こてふ(春)

意味:お酒を飲んで酔っ払って酒臭い人にからまるように飛ぶ胡蝶であることだ。

春の酒といえばお花見の宴会です。宴会で酒を過ごして酒臭い人にまとわりつくように蝶が飛んでいる様子を詠んでいます。

【NO.6】

『 花はよも 毛虫にならじ 家櫻 』

季語:家櫻(春)

意味:この花たちはもはや毛虫になるではあるまいな、家に咲いている桜よ。

桜といえば若葉が出る頃に毛虫も増えることで有名です。風流な桜の花から葉桜に変わり毛虫も増えていくことで、まさかこの桜の花が毛虫になるのではないかとどこか茶化している一句になっています。

【NO.7】

『 巡礼に 打まじり行く 帰雁(きがん)かな 』

季語:帰雁(春)

意味:巡礼の列に混じって飛んでいく北へと帰っていく雁たちだなぁ。

雁は秋から冬にかけて北方から日本に渡ってきて、春になると帰っていきます。巡礼の列と同じ方向に飛んでいくのを見て、まるで参列しているようだと例えている一句です。

夏の俳句【8選】

【NO.1】

『 文もなく 口上もなし 粽五把(ちまきごは) 』

季語:粽(夏)

意味:手紙もなく、使いが口上も述べずに粽を五把置いていった。

この句は、江戸時代前期の歌人である松永貞徳の「近き山 紛はぬ住まい 聞きながら こととひはせず 春ぞ過ごせる」が下敷きにあります。この句は各音の最初と最後の文字を読むと「ちまきこは(粽五把)」「まいらする(参らせる)」となって粽を送る際の口上になりますが、そのようなものもなく粽だけ置いていってしまったと詠んでいます。

【NO.2】

『 竹の子や 兒(ちご)の歯ぐきの うつくしき 』

季語:竹の子(夏)

意味:竹の子の季節だなぁ。竹の子をかじっている子供の歯ぐきから白い歯が見えて、美しいことだ。

【NO.3】

『 おもふ人に あたれ印字の そら礫 』

季語:印字(夏)

意味:この人に当たれと思っている人に当たれ、石合戦でどこからともなく飛んでくる礫よ。

「印字」とは「印字打ち」という遊びで、河原などで二手に分かれて石を投げ合う遊びです。江戸時代には5月5日に男の子が遊ぶ行事になっているため、夏の季語になっています。

【NO.4】

『 行燈を 月の夜にせん ほととぎす 』

季語:ほととぎす(夏)

意味:ほととぎすの渡ってくる夜に月がないので、行灯を月の代わりにしよう。

この句は万葉集に収録されている、大伴家持の「霍公鳥 こよ鳴き渡れ 燈火を 月夜になそへ その影も見む」を下地にしています。なおこの句は正岡子規の句とされてしまっているものがありますが、子規自身が古い句を引用していると注釈しているため気をつけましょう。

【NO.5】

『 白雨や 障子懸たる 片びさし 』

季語:白雨(夏)

意味:夕立が来たなぁ。寺では濡れないように片びさしに障子をかけている。

「寺にて」との前詞があるため、お寺にお参りした際に夕立にあった時の句です。シンプルながら、寺の風雅さを感じる作者らしい句になっています。

【NO.6】

『 しだり尾の 長屋長屋に 菖蒲哉 』

季語:菖蒲(夏)

意味:しだり尾のように長い長屋続きの場所に菖蒲が飾ってあることだ。

「しだり尾」とは百人一首にもある「足引の 山鳥の尾の しだり尾の 長々し夜を 独りかも寝ん」から取っています。「長屋」の「長」に掛けていて、長屋が続いていく様子を山鳥の尾に見立てている表現です。

【NO.7】

『 塩魚の 裏ほす日也 衣がへ 』

季語:衣がへ(夏)

意味:塩で干した魚を裏返す日なのだ、衣更の日は。

春から夏への衣替えは旧暦4月1日に行われていました。この季節の漁村では、塩で干す魚を作る作業で賑わっていて、衣替えよりも魚を裏返す作業を優先している様子を詠んでいます。

【NO.8】

『 庵の夜も みじかくなりぬ すこしづつ 』

季語:夜もみじかく/短夜(夏)

意味:庵で過ごしていると、夜が短くなって夏至の日が少しずつ近づいていることがよくわかる。

この句に出てくる庵は師匠である松尾芭蕉が住んでいた芭蕉庵であると言われています。俳諧の話を夜中までしていくうちに、どんどんと夜が短くなっていく様子を実感している句です。

秋の俳句【8選】

【NO.1】

『 黄菊白菊 其外の名は なくも哉 』

季語:菊(秋)

意味:黄色い菊や白い菊のほかは菊とはいえないのになぁ。

江戸時代には菊の園芸品種が多数開発されていました。その開発ラッシュを受けて、昔ながらの黄色と白の菊こそが菊であるのにと嘆いている句です。

【NO.2】

『 木犀(もくせい)の 昼は醒たる 香炉かな 』

季語:木犀(秋)

意味:木犀の花は昼にはさえ渡る香炉のようなかぐわしい香りがすることだ。

昼の間の香りと夜の間の香りが、どことなく違う感覚を覚えたことのある人もいるでしょう。作者は昼間の香りこそ香炉のように良い香りがどこまでも続いていると感じています。

【NO.3】

『 かくれ家や よめ菜の中に 残る菊 』

季語:残る菊(秋)

意味:我が友の隠れ家で行った残菊の宴よ。野菊である嫁菜の中にまだ咲いている菊が残っている。

【NO.4】

『 松風の 里は籾摺(もみす)る 時雨かな 』

季語:籾摺る(秋)

意味:松の木に風が吹く音がする里は、稲もみを脱穀している。落ちていく米がまるで時雨のようだなぁ。

「籾摺る」とは脱穀のことです。江戸時代では手作業での脱穀が多く、籾殻が落ちていく様子を時雨に例えています。

【NO.5】

『 秋風の 心動きぬ 縄すだれ 』

季語:秋風(秋)

意味:秋の風が縄で作ったすだれを揺らすと、私の心も揺れるように動くことだ。

「縄すだれ」とは縄をたくさん垂らして作った簾のことです。秋の風が簾を動かし、秋が来たなあと実感している一句になっています。

【NO.6】

『 真夜中や ふりかはりたる 天の川 』

季語:天の川(秋)

意味:真夜中だなぁ。天の川は時間が経つにつれてどんどんとその姿を変えていく。

一見同じに見える天の川でも、時間が経つにつれて見える姿が変わっていく様子を詠んでいます。長い間夜空を見ていたのか、用事ついでに真夜中に見た夜空が見たことがないものだったのか、想像がふくらみます。

【NO.7】

『 はぜ釣るや 水村山廓 酒旗の風 』

季語:はぜ釣る(秋)

意味:ハゼを釣っているなぁ。水辺や山間の村には酒を出す店の旗が風に翻っている。

「水村山廓酒旗風」のフレーズは、唐の時代の詩人である杜牧の「江南の春」から取られています。どこか日本らしくないイメージですが、それだけハゼ釣りに来た人達で賑わっていたのでしょう。

【NO.8】

『 一葉散る 咄(とつ)ひとはちる 風の上 』

季語:一葉散る(秋)

意味:葉が1枚散っていく。おっと、また葉が風に巻かれて上に向かって散っていく。

この句は作者の辞世の句になった句です。ここでは「一葉散る」と「ひとはちる」という同じ読みで漢字と平仮名を使い分けていますが、「人は散る」という自身の死を暗示しているとする解釈もあります。

冬の俳句【7選】

【NO.1】

『 梅一輪 一輪ほどの 暖かさ 』

季語:梅/寒梅(冬)

意味:寒梅が一輪咲いている。一輪だけとはいえ、ほんのわずかに暖かさを感じるようだ。

この句は俳句だけを見れば季語は「梅」で春の俳句ですが、前詞に寒梅を詠んだものとあるため、季語は「寒梅」で冬の俳句になります。一輪だけとはいえ梅の花が咲いているのを見て、少しだけ寒さが和らいだ感覚を詠んだ句です。

【NO.2】

『 ふとん着て 寝たる姿や 東山 』

季語:ふとん(冬)

意味:京都の東山は、ふとんを被って寝ている人の姿のようだ。

「東山」は比叡山から送り火で有名な大文字山のことを指しています。比叡山から大文字山はなだらかな弧を描いているため、頭と足が高くその間が弧を描いている人の寝姿に例えたのでしょう。

【NO.3】

『 霜朝の 嵐やつつむ 生姜味噌 』

季語:生姜味噌(冬)

意味:霜のおりた朝に嵐のような風が吹いているなぁ。生姜味噌をつつもう。

生姜味噌とは、味噌を味醂や黒砂糖と一緒に煮て、すりおろした生姜を混ぜたもので、冬の季語になっています。寒い朝にあたたかいご飯とともに生姜味噌を食べたのでしょうか。

【NO.4】

『 木がらしの 吹き行くうしろ すがた哉 』

季語:木がらし(冬)

意味:木枯らしが吹きゆく中で小さくなっていく師の後ろ姿よ。

この句は後に『笈の小文』にまとめられる旅に出る松尾芭蕉を見送る際に詠んだ句です。「吹かれる」ではなく「吹き行く」と表現したところに、旅に出るぞという意気込みを感じさせます。

【NO.5】

『 雪は申さず 先ず紫の 筑波かな 』

季語:雪(冬)

意味:雪の季節は言うまでもなく、まず春の紫に染まった筑波山も見事であることだ。

この俳句は師匠である松尾芭蕉が『鹿島詣』という紀行文で筑波山を見た時に、弟子である作者が詠んでいたこの句を回想しています。四季を通じて美しい筑波山の姿を賞賛した一句です。

【NO.6】

『 よろこぶを 見よやはつねの 玉箒(たまはばき) 』

季語:玉箒(新年)

意味:皆が新年をむかえて喜んでいるのを見よう。初子の日の玉箒を持って祝っている。

「はつね」とは「初子」と書き、正月の最初の子の日のことで、蚕室を掃除する習慣がありました。「玉箒」とはその際に使用する道具で、玉の飾りをつけた小さな箒のことです。

【NO.7】

『 元旦や はれて雀の ものがたり 』

季語:元旦(新年)

意味:元旦の日だ。晴れて気持ちのいい朝を迎え、スズメたちも囀りでものを語りはじめた。

江戸時代においては大晦日は一年の金銭関係を精算する総決算日でした。厳しい交渉を終えて無事に元旦の朝を迎え、晴れ晴れとした気持ちでスズメたちの鳴き声を聴いています。

以上、服部嵐雪が詠んだ有名俳句でした!

今回は、服部嵐雪の代表的な俳句を30句紹介しました。

嵐雪の俳句は「古い和歌を引用したもの」や「日常を詠んでいてもどこか風雅な印象を受けるもの」が多くあります。

同じ芭蕉一門でも弟子たちの作風はかなり異なりますので、ぜひ読み比べてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。