美しい自然の姿や、日々の営みの中で得られる感興を短い言葉で詠みこむ短い詩「俳句」。

日本の伝統的文芸でありながら、今なお進化を続け、世界からも注目されています。

今回は明治に生まれて、大正から句作をはじめ昭和・平成のはじめころまで活躍した俳人、山口誓子の「流氷や宗谷の門波荒れやまず」という句を紹介してきます。

おはようございます( ˘͈ ᵕ ˘͈ )

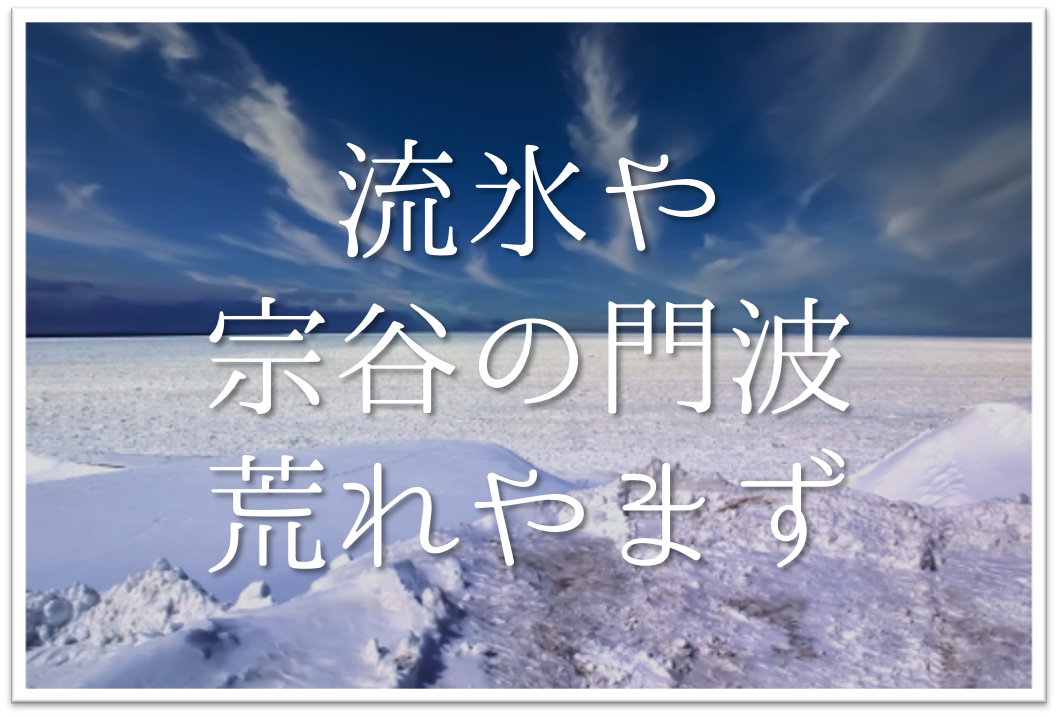

流氷や 宗谷の門波 荒れやまず

〜山口誓子〜

*・゜゜・*:.。..。.:*

海峡の波と流氷、みてみたいです😌穏やかな

いい日になりますように〜(°´ ˘ `°)👇googleヨリ pic.twitter.com/iBHQmzM8xK

— rika0105 (@rika01052) January 29, 2021

本記事では、「流氷や宗谷の門波荒れやまず」の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「流氷や宗谷の門波荒れやまず」の作者や季語・意味

流氷や 宗谷の門波 荒れやまず

(読み方:りゅうひょうや そうやのとなみ あれやまず)

こちらの句の作者は「山口誓子(やまぐち せいし)」です。

山口誓子は、子どもの頃の一時期を樺太(からふと:現在のロシアのサハリン島)で過ごしました。その頃のことを思い出して作った句と言われています。

季語

この句の季語は「流氷」、春の季語になります。

一見すると「流氷」は「氷」とつくので冬の季語をイメージしてしまいますが、流氷がやってくるのは、厳寒の北国の春の到来を意味しますので「春の季語」となります。

北の海では春になると冬に氷った海水が少しずつ溶け、流氷となって海の上を漂います。

この現象は主にオホーツク海でみられます。

意味

こちらの句を現代語訳すると・・・

「流氷が漂っているなあ。宗谷海峡に立つ波は激しく荒れて、やむことがない。」

という意味になります。

「宗谷(そうや)」というのは、宗谷海峡のことです。

北海道の宗谷岬と、ロシア連邦の樺太の西能登呂岬(現在では、ロシアのサハリン島のクリリオン岬にあたる)の間にある海峡で、オホーツク海と日本海を結びます。

また、「門波」というのは海峡に立つ波のことで「万葉集」の歌にもある言葉です。山口誓子は、万葉調の抒情的な句も得意としていました。

この句の生まれた背景

(宗谷岬から見る宗谷海峡 出典:Wikipedia)

この句は、大正15年(1926年)の作品で、山口誓子の第一句集『凍港』に所収されている句になります。

この句集は、昭和7年(1932年)刊行で、大正13年(1924年)から昭和7年(1932年)の句がまとめられており、樺太で過ごした少年時代に見た光景や経験を回想して詠んだ句が多く、「流氷や」もそういった句のひとつです。

この句について、山口誓子は・・・

「流氷の季節に宗谷海峡を渡ったのだ。船窓から見ると海峡は白々としていた。流氷群が海峡を東から西へ移動していたのだ。船は流氷群を通り抜けようとするから、流氷は船腹にぶつかって、ガリガリ音を立てた」

【引用:『自選自解句集』(昭和44年(1969年)刊行)】

と述べています。

つまり、こちらの句は生まれ故郷の京都に帰るため、樺太から宗谷岬に渡る連絡船に乗っていた時のことを回想して詠んだ句になります。

「流氷や宗谷の門波荒れやまず」の表現技法

「流氷や」の切れ字「や」(二句切れ)

切れ字とは句の流れを断ち切り、作者の感動の中心を効果的に表す語を指します。

「や」「かな」「けり」は代表的なものとしてよく知られていますが、他にもたくさんの切れ字が存在します。

今回の句については、「流氷や」の「や」が切れ字に当たります。

つまり、作者が「流氷」に心を動かされてこの句を詠んだことが分かります。

また、切れ字のあるところや、普通の文でいえば句点「。」がつくところを句切れと呼びます。

この句は初句に切れ字「や」があることから、「初句切れ」の句となります。

「流氷や宗谷の門波荒れやまず」の鑑賞文

【流氷や宗谷の門波荒れやまず】の句は、寂しく・荒々しい雰囲気で、北国の浅い春、いまだ寒さ厳しい春を詠んでいます。

少年は故郷に帰るのですが、そこに迎えてくれる母はいません。屈託なく明るく家に帰る心境ではないのでしょう。冷たい荒波にもまれつつも、少年は生きていくのです。

「流氷や」と発したのは、厳寒の地に春を告げる流氷に感興を催したことを表しています。

続けて、海峡に立つ波の荒々しさを詠みあげるのです。波にあおられ、流氷は音を立てて船にぶつかり、船は揺れたことでしょう。

柔らかい春めいたイメージはみじんもなく、厳しさのみが漂います。

流氷が春の兆しであるといっても、まだまだ厳しい余寒は続くのでしょう。

「流氷や宗谷の門波荒れやまず」の補足情報

宗谷岬の流氷は圧巻の光景

日本最北端の地である宗谷岬は、冬になると遥かシベリアから流れ着く「流氷」によって、その風景を一変させます。

(宗谷岬の流氷 出典:稚内市ホームページ)

この神秘的な自然現象は、例年1月下旬から3月上旬にかけて宗谷海峡に現れ、2月中旬から下旬に最盛期を迎えることが多いです。

宗谷岬の沖合が流氷で埋め尽くされる光景は、厳しい寒さの中でしか見ることのできない絶景であり、多くの観光客を魅了します。

この流氷は、シベリアのアムール川からオホーツク海に流れ込んだ淡水が凍り、海流と北西の季節風に乗って南下してきたものです。

宗谷岬の展望台からは、白一色に染まった広大な海と、晴れた日には遠くサハリンの島影を望むことができます。

この時期に岬を訪れると、自然が織りなす雄大なパノラマを体感できるでしょう。

宗谷海峡

(宗谷海峡周辺の地理 出典:Wikipedia)

宗谷海峡は、北海道最北端の宗谷岬と樺太(サハリン)南端の西能登呂岬を隔てる海峡です。

日本海とオホーツク海を結んでおり、最狭部の幅は約42kmです。

国際的には、1787年にこの海峡を通過したフランスの探検家ラ・ペルーズにちなみ「ラ・ペルーズ海峡」と呼ばれています。

宗谷海峡を渡る有名な船としては、1923年から1945年の間には稚内と樺太の大泊(現コルサコフ)を結ぶ稚泊連絡船があります。

流氷をものともしない船であることから、作者が乗ったという船はこの「稚泊連絡船」に近いものだったのかもしれませんね。

作者と樺太

(1930年代の樺太島豊原市中心部の風景 出典:Wikipedia)

この句が掲載されている『凍港』は、漢字から連想できるように樺太で過ごした幼少期の原風景が多く詠まれています。

現在の観光としての流氷ではなく、生活に根ざした極寒の世界が幾つか詠まれているのでみていきましょう。

「凍港や 旧露の街は ありとのみ」

(訳凍りついた湊があるなぁ。昔ロシア人の街だったこの場所も、ただそこに街があったというだけになってしまった。)

この句は、樺太にかつてあった大泊港を見て詠んだ句です。「凍港」という言葉は作者が作ったもので、流氷などで凍りついた港を的確に表現しています。

「樺太の 天ぞ垂れたり 鰊(ニシン)群来」

(訳:樺太の空がどこまでも垂れているように広がっている。春になりニシンが群となってやってきた。)

こちらの句は、「流氷や」「凍港や」の句と違って春が来た樺太の姿を詠んでいます。

荒涼とした雄大な空に、春の訪れを告げる鰊の生命力が満ちていくのが分かる一句です。

作者「山口誓子」の生涯を簡単にご紹介!

(山口誓子 出典:Wikipedia)

山口誓子(やまぐち せいし)は、大正から昭和、平成の初期にかけて活躍した俳人です。本名は新比古(ちかひこ)といいます。

明治34年(1901年)、京都府に生まれました。家庭環境は複雑で、幼少のころに祖父に引き取られます。母に死に分かれた後、祖父とともに樺太(からふと。現在のロシアのサハリン島。)に移り住み、数年を過ごしました。

樺太にいるころから句作もしていたようですが、俳句に本格的に取り組むようになったのは、帰郷して京都の学校に進み、大正9年(1920年)、京大三高俳句会に出席してからです。日野草城らに指導を受け、俳句雑誌「ホトトギス」へ俳句を投稿するようになります。

昭和の初期には、水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)、高野素十(たかのすじゅう)、阿波野青畝(あわのせいほ)らとともに、ホトトギス派の四Sと呼ばれ、ホトトギス派の黄金時代を作ります。昭和4年(1929年)ホトトギス同人となりました。

しかし、ホトトギス派率いる高浜虚子らと創作の方向性が少しずつ違ってきて、ホトトギス派から離れる道を選びます。少し前にホトトギス派から離れた水原秋桜子と合流し、ホトトギス派とはまた異なる新しい俳句を工夫していく運動を指導していく立場になりました。

戦争中には空襲により家や財産を失う目にあいながらも、戦後昭和23年(1948年)、俳句雑誌「天狼」の創刊に関わり、のち主宰もつとめました。

平成6年(1994年)92歳で亡くなりました。

山口誓子のそのほかの俳句

( 摂津峡にある句碑 出典:Wikipedia)

- 学問のさびしさに堪へ炭をつぐ

- 突き抜けて天上の紺曼珠沙華

- 匙なめて童たのしも夏氷

- かりかりと蟷螂蜂の皃(かほ)を食む

- ほのかなる少女のひげの汗ばめる

- 夏草に機缶車の車輪来て止まる

- 海に出て木枯らし帰るところなし

- 夏の河赤き鉄鎖のはし浸る

- 炎天の遠き帆やわがこころの帆

- ピストルがプールの硬き面にひびき