昭和に活躍した俳人「鈴木ゆすら」。

彼は第二次世界大戦後ソ連軍の捕虜となり、過酷な収容所生活を送った経験があります。

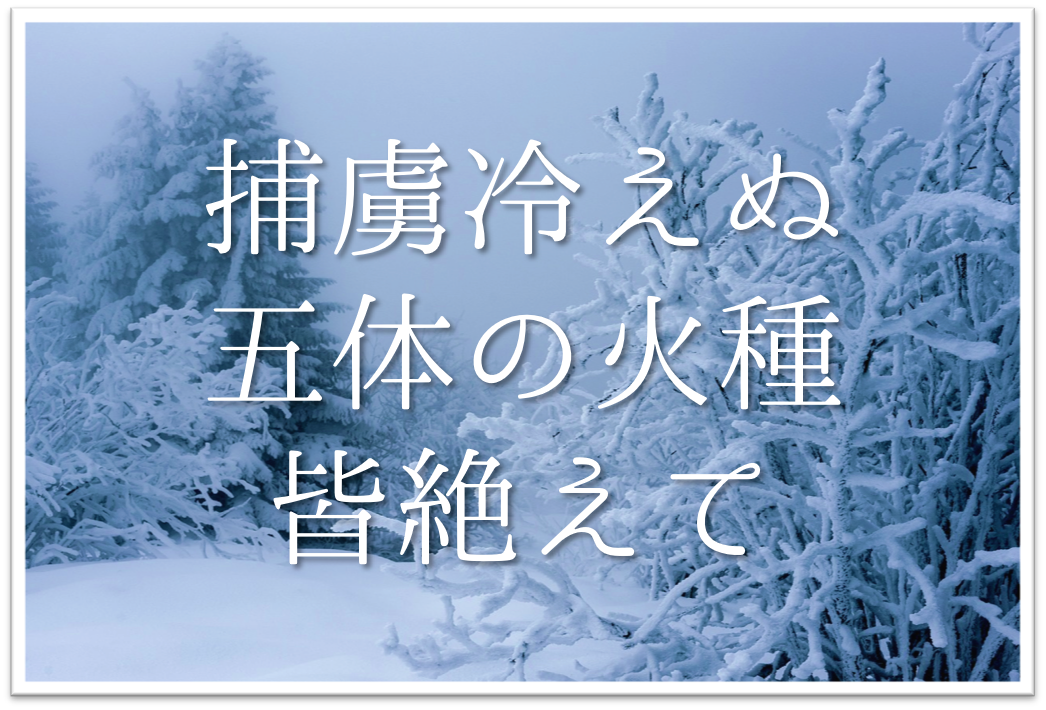

今回はその体験を詠んだ句『捕虜冷えぬ五体の火種皆絶えて』をご紹介します。

本記事では、「捕虜冷えぬ五体の火種皆絶えて」の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「捕虜冷えぬ五体の火種皆絶えて」の季語や意味・詠まれた背景

捕虜冷えぬ 五体の火種 皆絶えて

(読み方:ほりょひえぬ ごたいのひだね みなたえて)

この句を詠んだのは、戦前句誌『みづうみ』に所属していた俳人「鈴木ゆすら」です。

季語

この句は「冷えぬ」とあることから秋から冬にかけての句と思われますが、実は季語に当たる言葉はありません。

このような季語を持たない句のことを「無季俳句」といいます。

この句はシベリアでの捕虜時代の句であり、シベリアは日本と異なり極寒の地です。

そのため、今が何月なのか、捕虜である彼には分からなかったと推察され、あえてこの句には「季語」が用いられていません。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「捕虜としてのこの身は冷えきってしまった。それもそうだ、この身全身の火種というべきものが絶えてしまったのだから」

という意味になります。

詠まれた背景

この句は第二次世界大戦後のシベリア抑留と強制労働の絶望と疲労を詠んだものです。

衛生環境・労働環境・食料事情などなにもかも劣悪ななかで、安らぎなど何一つなく、常に死と隣り合わせという事実が、抑留された人々に絶望を与えていきます。

その救いのない地獄の日々が、五・七・五の世界のなかに込められています。

シベリア抑留とは終戦直後、満州国などに残っていた日本兵約60万人が、ソ連によって捕虜とされ、シベリアをはじめとするソ連各地に移送された出来事のことをいいます。

わずかな食料を与えられるだけで、極寒の地で強制労働をさせられる日々は、まるで奴隷のようだったといいます。

さらに10人に1人が亡くなっていたことからも、ただ生き残るだけでも苦しく辛い道のりでした。

句から読み取れる過酷さは、想像を絶するものだったのです。

「捕虜冷えぬ五体の火種皆絶えて」の表現技法

初句切れ

句において意味や内容、調子の切れ目のことを句切れと言います。

ここでは「捕虜冷えぬ」が意味上の句切れにあたり、初句(上五)で切れることから「初句切れ」の句となります。

「捕虜としてのこの身は冷えきってしまった。」で切ることで、絶望に落とされたことがより鮮明に描かれています。

「捕虜冷えぬ五体の火種皆絶えて」の鑑賞文

【捕虜冷えぬ五体の火種皆絶えて】から伝わってくるのは、作者の絶望と過酷な環境です。

状況のわからぬまま強制収容所へと連れてこられ、辛い労働を強いられる。それも、日本では味わったことのないマイナスの世界で、環境劣悪のなかソ連軍に監視され、安らげるときなどありません。

しかも毎日のように力尽きた仲間の遺体を埋め、悲しむ間もなく強制労働に従事する日々が、作者を奈落の底に突き落とします。

そんななかでも、故郷である日本に帰るため、何とか生きているのです。

すべてが凍りつく環境下でも、わずかな希望と現実に待つ強制労働の絶望が、戦争の残酷さをより印象深く読んだ人の胸に突き刺さります。

作者「鈴木ゆすら」の生涯を簡単にご紹介!

「鈴木ゆすら」は戦前句誌『みづうみ』に所属していた俳人で、戦争終了後シベリア抑留された日本兵の一人です。

三年余の収容所生活後、昭和二十三年十月にやっと日本に帰還することができました。そしてその年の十二月に、文化雑誌『地方文化』を発行しました。

戦後の混乱期のなか満足に紙もない状況で、有名俳人を集め出版できたことが、彼の力量の高さを表しています。

「鈴木ゆすら」は本名を「鈴木八郎」といい、浜松市の俳句文化に尽力していきました。

後年、彼は捕虜体験を踏まえた俳句と文章を発表し、世の注目を浴びることになるのです。