日本の伝統的な芸能の一つである「俳句」。

日本には著名な俳人達によって詠まれた数多くの作品があります。

今回は、日常のワンシーンを題材とした句「ところてん煙のごとく沈みをり」という句を紹介していきます。

<ところてん煙のごとく沈みをり> 草城 pic.twitter.com/7kEnx1j9NC

— knabo forgesita (@tampoposalad) August 19, 2022

本記事では、「ところてん煙のごとく沈みをり」の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

「ところてん煙のごとく沈みをり」の季語や意味・詠まれた背景

ところてん 煙のごとく 沈みをり

(読み方 : ところてん けむりのごとく しずみをり)

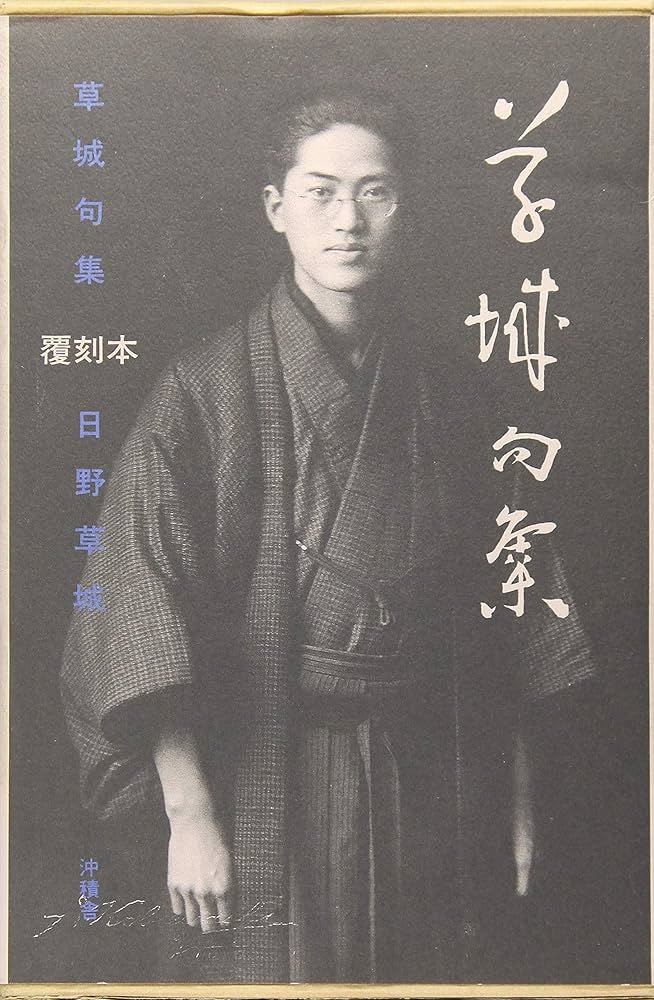

こちらの句の作者は、日本を代表する俳人「日野草城(ひの そじょう)」です。

明治後期に生まれ、大正、昭和の中期に活躍した俳人です。

(草城句集 出典:amazon)

季語

こちらの句の季語は「ところてん」で、季節は「夏」を表します。

現代では一年中食べられているイメージがある食べ物であるため、「夏」と聞いてもピーンと来ないかもしれません。

しかし、冷奴と同じように「冷たい食べ物」であり夏によく食べられるため、俳句では「夏」を示す季語となります。

意味

こちらの句の現代語訳は・・・

「ところてんがけむりのように沈んでいった。」

となります。

こちらのキーポイントは「煙のごとく」です。

ところてんと煙は、なんの関連性がないように感じられるかもしれません。しかし、実はこれはところてんを作る過程を表現しています。

ところてんは、天草を煮詰め固めたものを「ところてん突き」という箱状のものを押し出し作ります。

その押し出された、ところてんがまるで「煙のように見える」と表現しているのです。

つまり、「ところてんをところてん突きで突き出すと、まるで煙のように出てきて器の中に沈んで行ったよ」というワンシーンを詠んでいるのです。

この句が詠まれた背景

この句は、ある夏の日にところてんを作っている情景を詠んだ作品です。

当時はどこの家庭でも見られる情景だけに、庶民の暮らしぶりなども伺えます。

こちらの作品は、1927年(昭和2年)に刊行された『花氷』に掲載されています。

煙もところてんも白さという点で共通しているだけですが、見方を変えるとこのように表現でき、ユーモラスで粋な作品です。

「ところてん煙のごとく沈みをり」の表現技法

「煙のごとく」の部分の「直喩法」

直喩法とは「如く」「如し」のように表現し、物事を何かに喩えてイメージしやすくさせる技法です。

読み手に文章の意味が伝わりやすくなり、印象に残りやすい作品に仕上がります。

こちららの作品では、「煙のごとく」が直喩法となっており、「ところてんがところてん突きから出て来る様子が、まるで煙のようだ」と詠んでいます。

こうすることで「ところてんが煙のような状態で突き箱から出て来る情景」をイメージしやしくなります。

句切れ

句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。

句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。

この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「ところてん」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。

「ところてん煙のごとく沈みをり」の鑑賞文

【ところてん煙のごとく沈みをり】からは、ところてんを作っている家庭の温かいシーンをイメージでき、ほっこりと和やかな気持ちになります。

そして、暑い夏に冷たいところてんを作っている様子は、涼やかで清涼感もあります。

日頃はなんとも感じられないところてんを作る情景も、視点を帰ると面白いものだなあと思う作品です。

もくもくと立つ煙と、ところてん突きからニョロニョロと出て来るところてんは、どちらも白く、その様子を眺めていると本当にそっくりだと新たな発見に気づかされ、ユーモアに溢れています。

「ところてん煙のごとく沈みをり」の補足情報

(天突きで押し出されるところてん 出典:Wikipedia)

ところてんの歴史

ところてんの歴史は古く、時代と共に製法や食べ方を変えながら、日本人の食文化に深く根付いてきました。

ところてんの起源は奈良時代に遡り、一説には、遣唐使が中国からその製法を持ち帰ったとされています。

奈良の正倉院に現存する木簡には「心太(こころふと)」という文字が見られ、これがところてんに関する日本最古の記録とされています。

室町時代に入ると、京都の西山で加工業が盛んになり、ところてんの生産性が向上しました。

この頃には、現在のような麺状に突き出す「天突き」の原型となる道具も使われ始め、街頭で売られるようにもなりました。

そして江戸時代、社会が安定し町人文化が花開くと、ところてんは庶民の食べ物として爆発的に普及します。

夏には天秤棒を担いだ「ところてん売り」が夏の江戸の町を練り歩き、その涼しげな味わいは多くの人々に愛されたところから、夏の季語となっています。

明治以降もところてんは夏の涼味として庶民に親しまれ続け、家庭で手軽に作れる食品としても普及し、現代に至ります。

ところてんを詠んだ俳句

ここでは、「ところてん」について詠んだ有名俳句を3つ紹介していきます。

【No.1】松尾芭蕉

「清滝の 水汲ませてや ところてん」

季語:ところてん(夏)

意味:清らかな滝の水を汲んで作ったようなところてんだ。

ところてんの美しい透明さに、清らかな滝の水を汲んだに違いないと例えて感動している一句です。ところてんを押し出す様子を滝に見立てているとも考えられます。

【No.2】与謝蕪村

「ところてん 逆しまに銀河 三千尺」

季語:ところてん(夏)

意味:ところてんは、逆さまに広がる広大な銀河のようだ。

「銀河三千尺」という面白い表現をところてんに使っている一句です。広大な銀河を逆さまにするとところてんになるという発想がユニークですね。

【No.3】小林一茶

「旅人や 山に腰かけて 心太(ところてん)」

季語:心太(夏)

意味:旅人がいるなぁ。山に腰掛けてところてんを食べている。

旅人が小休止としてところてんを食べている様子を詠んだ句です。冷たくて喉越しがよいところてんは、夏の休憩にぴったりだったことでしょう。

作者「日野草城」の生涯を簡単にご紹介!

草城忌,東鶴忌,銀忌

俳人・日野草城の1956(昭和31)年1月29日の忌日。

無季俳句、連作俳向を率先し、モダンな作風で新興俳句の一翼を担った。「春の灯や 女は持たぬ のどぼとけ」 pic.twitter.com/eKkMZHNuK8

— 久延毘古⛩陶 皇紀2679年令和元年師走 (@amtr1117) January 28, 2019

日野草城は、1901年(明治34年)に現在の東京都台東区上野に生まれ、本名は克修(よしのぶ)といいます。無季俳句を作り、昭和初期の新興俳句運動の主導者として活躍しました。

草城氏は、1921年東京帝国大学法律学部に入学し、卒業後は保険会社に勤務します。

しかし、その後は肺結核により退職。10代から俳句を嗜み、サラリーマン時代も投稿を続けて、1933年には新興俳句誌『京大俳句』創刊顧問となります。

しかし、作成した俳句が問題となり『ホトトギス』から除名。この一連の問題は、俳句の世界にも大きな旋風を起こしました。

1949年に「青玄」を創刊、主宰するも1956年に心臓衰弱にて死去します。

日野草城のそのほかの俳句

- みずみずしセロリを噛めば夏匂う

- 春暁や人こそ知らね木々の雨

- 春の灯や女は持たぬのどぼとけ

- ものの種にぎればいのちひしめける

- 高熱の鶴青空に漂へり

- 夏布団ふわりとかかる骨の上

- 見えぬ眼の方の眼鏡の玉も拭く