「世界一短い詩」といわれている俳句。

五七五のわずか17音で表現される世界観は、世界中の人々から高く評価されています。

今回は、明治時代から大正時代にかけて活躍した俳人・尾崎放哉の作である「こんなよい月を一人で見て寝る」という句をご紹介します。

こんなよい月を一人で見て寝る

尾崎放哉 pic.twitter.com/GF7WjLKA— リュウチャン&水瓶座☆流星バンドワゴン (@sazankatake) November 29, 2012

本記事では、「こんなよい月を一人で見て寝る」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

「こんなよい月を一人で見て寝る」の季語や意味・詠まれた背景

こんなよい 月を一人で 見て寝る

(読み方:こんなよい つきをひとりで みてねる)

この句の作者は「尾崎放哉(おざきほうさい)」です。

尾崎放哉は、明治から大正にかけて活躍した俳人です。季語を使わず五七五の韻律からも外れた「無季自由律俳句」の騎手として知られています。

旅先で自由律俳句を詠み続けた種田山頭火と対照的に、寺や庵での闘病生活の中で詠まれた尾崎放哉の俳句は、「静と孤独の俳句」と呼ばれています。

季語

こちらの句には【季語】はありません。

のちほど詳しく触れていきますが、尾崎放哉は、俳句の決まり事である5・7・5の17音での構成にこだわらず、“自由律俳句”という句法を良く用いています。

その中には、“無季自由律俳句”というものがあり、こちらはあえて、季節に関係する季語を入れなかったり、句に詠まれた季節を指定しないという方法が選ばれています。

季節を感じさせるような言葉があったとしても、それを季語とは呼ばないのです。

この【こんなよい月を一人で見て寝る】という句も、無季自由律俳句に分類されますので、季語の存在しない句になります。

季語という情報を削ることで、読み手が句の内容を純粋に受け取ることができます。

意味

この句を現代語訳すると・・・

「素晴らしい名月だなぁ、こんな良い月を一人で眺め、そして一人で眠る」

という意味になります。

澄み渡る夜空に煌々と月が浮かんでいる。こんなよい名月を今自分は一人で見て、一人で寝ようとしているのだなぁというような状況を詠んだ句になります。

この句が詠まれた背景

こちらの句は、尾崎方放哉が須磨寺時代(大正13年6月~大正14年3月)に詠んだ句と言われています。

(※「尾崎放哉句碑」に刻まれている句です)

尾崎放哉のこの句、この句碑も含めて好きなんだよな pic.twitter.com/XLqzQXAZG4

— 隅 (@sensouda) November 24, 2016

須磨寺に移り住むことで、かねてから念願であった「独居無言の生活」の場を得た放哉は、このときに才能が開花したといわれています。

「名月を一人眺める」という何の変哲もない日常のありふれた行為を通して、放哉しみじみとした実感を感じ取ることができます。

「こんなよい月を一人で見て寝る」の表現技法

自由律俳句

俳句というと「五七五」から成る定型詩が基本ですが、「こんなよい月を一人で見て寝る」は、自由律俳句といって定型の枠に収まりきれていません。

自由律俳句とは、五・七・五という形にとらわれず、感情や情景を直接表現することに重点を置く俳句のことです。

俳句のルールである十七音や季語はもちろん、「や」「かな」といった切れ字の技法も使わず、話し言葉で詠まれる特徴があります。

今回の句は自由律俳句で詠まれており、定型俳句より短い九音で「五・七・四」という音律(リズム)で構成されています。

( こんなよい / 月を一人で / 見て寝る )

自由律で俳句を詠むことにより、尾崎放哉の思いがダイレクトに読み手に伝わってくる、インパクトのある作品に仕上がっています。

「こんなよい月を一人で見て寝る」の鑑賞文

一般的に、「こんな」という言葉は過剰感を表すときに使われます。「こんなよい」という表現をしているところから、「一人で見るには勿体ないぐらい素晴らしい月」であることが伺えます。

もしも一緒にこの月を見ている人が側にいれば、「今日の月は素晴らしいよ」といえば、「本当ね」と答えてくれるでしょう。

しかし、この句を詠んだとき、尾崎放哉は人里を離れた須磨寺で、一人暮らしをしています。

たった一人、答えてくれる人のない家の静寂の中で過ごし、そのわびしさや寂しさを詠んでいます。

月が美しければ美しいほど、作者は自らの孤独を感じます。そんな作者の気持ちがひしひしと伝わってくる句です。

作者「尾崎放哉」の生涯を簡単にご紹介!

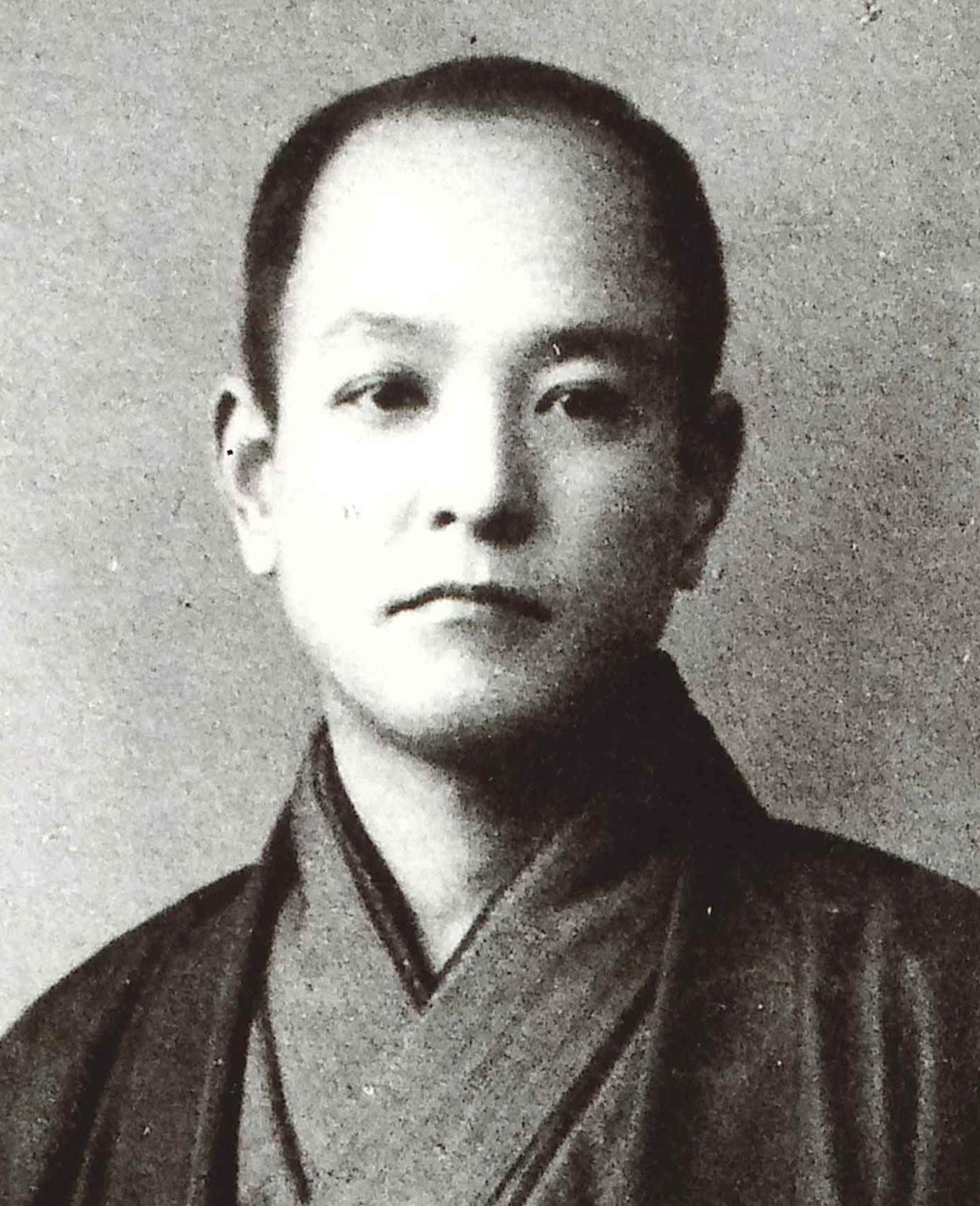

(尾崎放哉 出典:鳥取県立図書館)

尾崎放哉(1885年~1926年)は明治時代から大正時代にかけて活躍した鳥取県出身の俳人で、自由律俳句で著名な俳人の一人です。

わずか14歳の頃から俳句を作り始めた尾崎放哉は、1901年に友人らとともに『白薔薇』を発行。このように、放哉にとって中学校時代は文学に目覚め、様々な創作を試みた時期でもありました。

1909年に東京帝国大学法科大学を卒業し、翌年、東洋生命保険に就職。36歳の頃に同社を退職し、新設の朝鮮火災海上保険に就職、支配人として朝鮮に赴任します。

1924年、39歳のときに知恩院(京都市東山区)塔頭常称院の寺男となりますが、わずか1か月ほどで同寺を追われ、同年、須磨寺(神戸市須磨区)大師堂の堂守となります。

「こんなよい月を一人で見て寝る」はこの時期に詠んだもので、この頃から自由律俳句に磨きがかかってきたといわれています。

1926年、『層雲』1月号より『入庵雑記』の連載を開始したものの、同年4月7日、放哉最後の安住の地・小豆島の南郷庵で、その生涯を終えます。

享年41歳。死因は癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルであったといわれています。

こんなよい月を一人で見て寝る

尾崎放哉芭蕉、西行、山頭火…日本の詩歌史上、不動のクールさ誇る〈漂泊・行脚・放浪〉系譜に入れたくなるほど、透徹したおひとりさまぶりが光る尾崎放哉。

高校文芸部でハマって以来どこでだれといてもいなくても、その時々の心に寄り添ってくれた俳人のひとり。 pic.twitter.com/HprVXSsao4— 橋の上のルル (@ruruonthebridge) November 2, 2017

尾崎放哉のそのほかの俳句

(尾崎放哉の石碑 出典:Wikipedia)

- 咳をしても一人

- 入れものがない両手で受ける

- うそをついたやうな昼の月がある

- 一人の道が暮れて来た

- 墓のうらに廻る

- 足のうら洗えば白くなる

- 肉がやせてくる太い骨である

- 考えごとをしている田螺が歩いている

- 別れ来て淋しさに折る野菊かな

- 今日一日の終りの鐘をききつつあるく

- 土くれのやうに雀居り青草もなし

- ねそべって書いて居る手紙を鶏に覗かれる

- 一日もの云わず蝶の影さす

- 淋しいからだから爪がのび出す

- 一本のからかさを貸してしまった

- いつしかついて来た犬と浜辺に居る

- 春の山のうしろから烟が出だした(辞世)